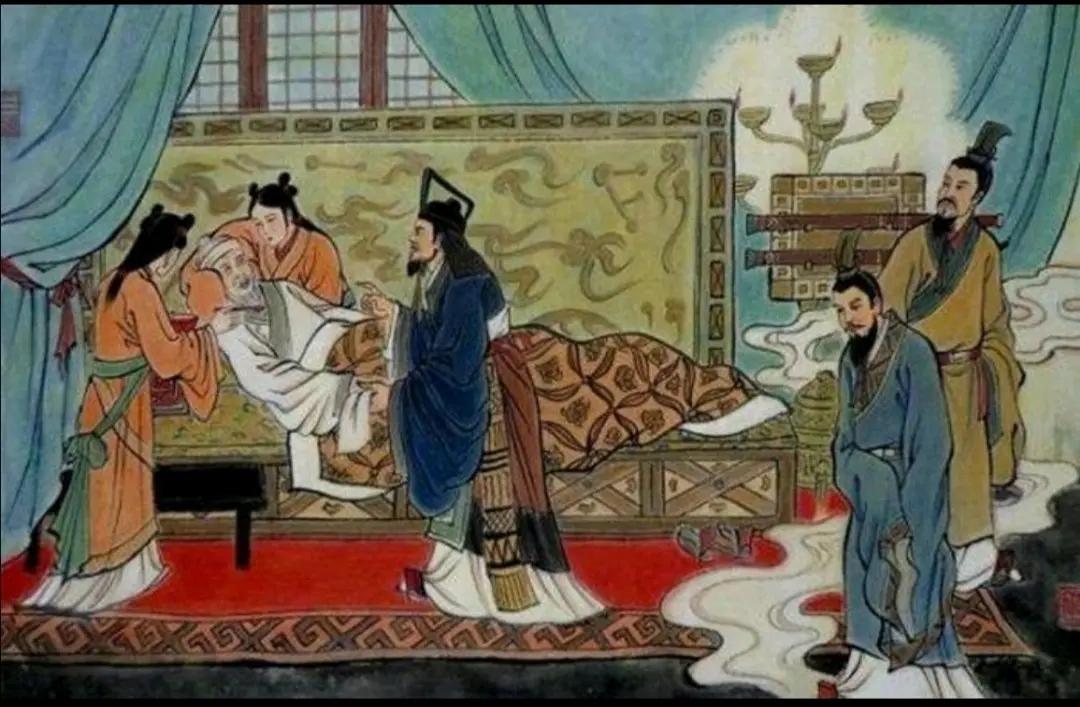

在波谲云诡的三国时期,曹爽的崛起宛如一颗突如其来的新星,令人不禁疑惑:这位既无丰富履历又缺乏政治手腕的人物,究竟是如何登上权力巅峰的呢? 公元 239 年,重病缠身的曹叡做出了一个对曹魏政权走向产生深远影响的决定。他任命曹爽为大将军,假节钺,都督中外诸军事,录尚书事,并将年仅 8 岁的太子曹芳托付给曹爽与司马懿。曹叡此安排可谓深思熟虑,曹爽作为宗室代表,司马懿则为世家豪门的代言人,二者相互制约,共同辅佐曹芳,以保皇位稳固。 回顾历史,曹叡最初曾有意将托孤重任交予燕王曹宇。曹宇身为曹操之子,地位尊贵且势力不容小觑。然而,曹叡最终却改变心意,转而支持曹爽上位。这其中缘由值得深入探究。 曹爽的家族背景为其崛起奠定了基础。其父曹真,作为曹操的族子,是曹魏的名将,官至大司马,被曹叡誉为 “蹈履忠节,佐命二祖” 的得力臣子。凭借这样的家族光环,曹爽自幼得以宗室身份频繁穿梭于宫廷之中,与曹叡建立起深厚情谊。自公元 226 年曹叡继位后,曹爽的仕途一帆风顺,先后被任命为散骑侍郎、城门校尉加散骑常侍、武卫将军,备受宠爱。 但令人费解的是,尽管长期身处皇宫,曹爽却未在政治或军事领域留下显著功绩,履历的平淡无疑暴露了他在经验与能力方面的欠缺。那么,曹叡为何舍弃曹宇而选择曹爽呢? 事实上,曹叡的抉择是多种因素综合作用的结果。一方面,有观点认为曹叡信任的中书监刘放、中书令孙资与曹宇、曹肇、秦朗等人关系不和,他们力劝病重的明帝让曹爽、司马懿取代曹宇等人辅政。但刘放、孙资仅为臣子,并无最终决策权,可见这实则是曹叡自身的考量。 另一方面,曹魏长期奉行限制宗室参政的政策,藩王不得涉足朝政。若让曹宇辅政,无疑是公然违背祖制,极有可能引发朝局的剧烈动荡。况且曹宇自身实力雄厚,所统辖的国兵众多,一旦托孤于他,日后其势力膨胀,极有可能形成尾大不掉之势,甚至对小皇帝的皇位构成威胁。 相比之下,曹爽作为旁支宗室,根基相对薄弱,在朝堂的影响力有限。曹叡认为,将托孤重任交予他,曹爽为了稳固自身地位,必然会全力支持小皇帝,从而与宗室、朝臣等势力形成一种微妙的平衡与制约,使政权格局更为稳定。 为了弥补曹爽在资历与威望上的不足,曹叡给予他极高的权力与地位,授予大将军之职并假节钺,将曹军的名义指挥权交予其手。曹芳继位后,更是赐予曹爽 “剑履上殿,入朝不趋,赞拜不名” 的无上殊荣,这一系列举措使曹爽在短短 13 年时间内迅速攀升至权力的顶峰,成为权倾朝野的重臣。然而,曹爽的上位虽看似一帆风顺,却也为日后曹魏政权的内部纷争埋下了伏笔,其缺乏政治智慧与手腕的弱点在后续的权力斗争中逐渐暴露,最终导致了自身的覆灭与曹魏政局的巨大变革。