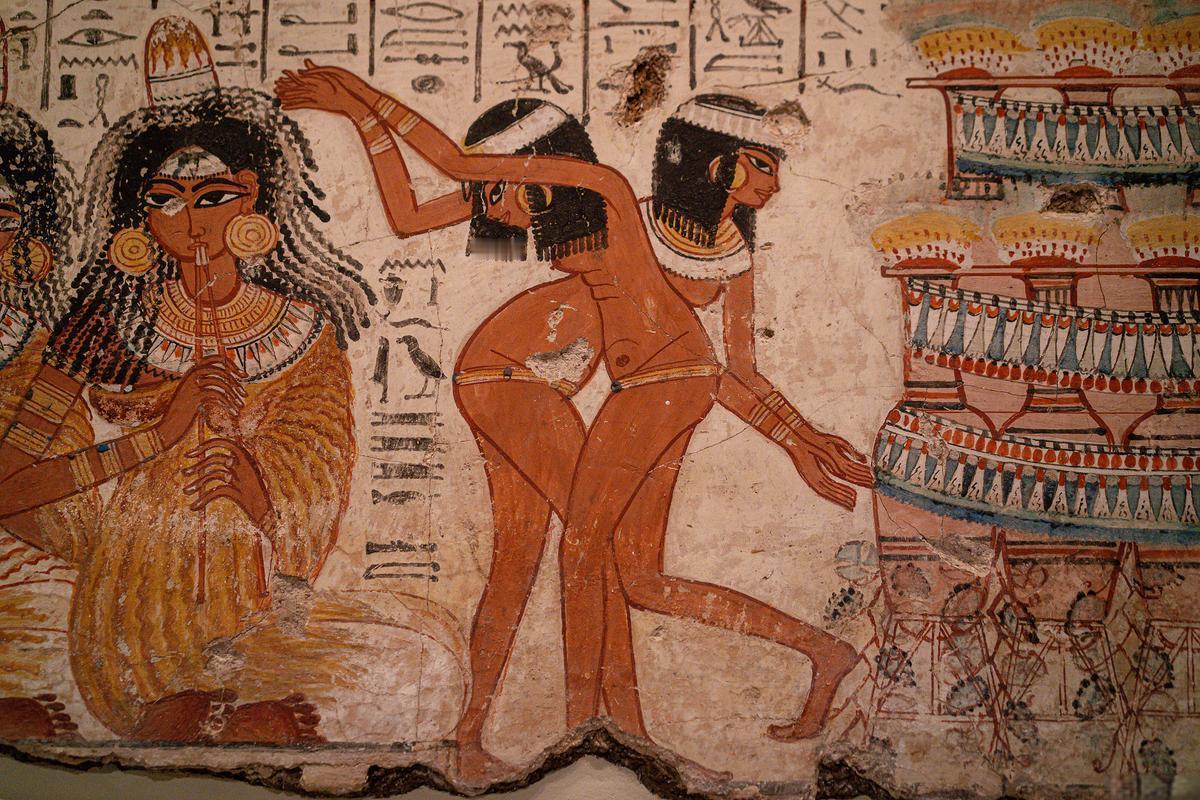

中国古代到底有多强大,是否超前于世界?其实,不仅古代中国长期超前,现代中国也即将回归超前位置,而蓝星能否走向更远的宇宙,也将取决于中国。 19-20世纪,世界公认的原生文明有四个:黄河流域、印度河流域、尼罗河流域和两河流域,后来新增了印加文明和玛雅文明。现在,除了中华文明,其他五大文明的坟头草都长成参天大树了。 公元前539年,波斯帝国拿下巴比伦城,统一两河流域,巴比伦文明嗝屁。公元前187年,孔雀王朝末代帝王布里哈德拉塔被杀,古印度文明灰飞烟灭。 公元642年,阿拉伯帝国征服埃及,灭掉了古埃及文明。公元1519年,西班牙灭亡了玛雅文明。公元1532年,西班牙再接再厉,又灭掉了印加文明。 “文明”的核心主要包括语言、文字、习俗和信仰等,都是非物质文化遗产。现在,很多认为非遗没啥用,应该以市场为标准优胜劣汰。但市场是以资本和人性为驱动引擎,以盈利为最终目的,其最终结果就是垄断和吞噬一切。 如果单纯从优劣来看非遗,那就意味着先进文明就应该消灭落后文明。那问题来了,西班牙应该灭掉玛雅文明吗?波斯帝国应该嘎掉古埃及文明?百年积贫积弱时,西方就应该消灭中华文明吗? 答案当然是否定的,因为文化并不无优劣之分,主要看对人类是否有益。比如,日本曾打算为二战“神风特攻队”遗物申遗,希望将这些狗屎大粪列入联合国“世界记忆遗产名录”,这肯定不能行,因为它对人类是有害的。 其实,保护非遗并非保护它的工业技艺属性,而是保护其文化、精神和生活属性,让我们知道自己是谁,从哪来,进而找到未来的方向。相比其他文明,中华文明为啥极具韧性,总能绝处逢生? 首先是去宗教化,早在西周时期,民谣就开始传唱:“不吊昊天,乱靡有定。式月斯生,俾民不宁”“浩浩昊天,不骏其德”。“昊天”就是指上帝,意思是“上帝”是个不仁慈、不道德的糊涂蛋。 等到春秋战国就产生了无神论思想,“务民之义,敬鬼神而远之。”远离鬼神,方能以人为本,并在此基础上进行国族构建。炎黄子孙只是隐性血缘纽带,毕竟没法测血型,所以还需要显性特征进行“华夷之辨”。 西周时期,周人自称“诸夏”,其他蛮族则被称为“四夷”,咋区分?一是语言,把雅言当普通话;二是文化,祖先崇拜;三是服饰,以“交领右衽”的汉服区别于“披发左衽”的四夷。 但“夷”并非一成不变,一旦被“诸夏”同化,大伙就是相亲相爱一家人。说穿了就是构建以文明认同为核心的“国族”,然后为了避免分裂,就必须大一统,选出“天下共主”。 “天无二日,人无二主”,如果天上出现10个太阳,后羿就必须干掉9个,九九归一。咋选“共主”呢?答案是“有德之君”,变“君权神授”为“君权民授”。 “民为贵,社稷次之,君为轻”,没了神的加持,统治者就没法迷信万世长存,必须励精图治。咋励精图治?首先得建立完善有效的官僚体系。 商鞅变法采用军功爵制度,打破世袭贵族阶级壁垒。汉朝再逐步建立“察举制”,以地方乡贤推荐为门槛,以朝廷考察为依据,广纳四方人才。隋唐时期,又建立了更为牛逼的科举制。 上文所说,都是遥遥领先于世界的牛逼举措,效果咋样呢?我们常说战争是政治的延续,其实,战争也是对一个国家综合实力的终极考验。 大伙都知道匈奴被汉朝打崩后,南匈奴附汉,北匈奴撒丫子往欧洲跑,并建立了匈人帝国,一路横扫欧洲大陆,全程虐菜,不仅灭掉了哥特王朝,还两次打爆东罗马,摁着东罗马脑洞签不平等条约,继续玩和亲纳贡那一套。 唐玄宗时期,阿拉伯帝国如日中天,仅派六千军队就能征服“人见人揍”的印度。派几万人西征,就能从突尼斯一路打到高卢南部,打爆法兰克王国。 所以,当阿拉伯人打算东征时,中亚各国立马就被吓尿了,赶紧向东土大唐求救。但大唐对这事没啥兴趣,就把任务交给了从西突厥汗国分裂出去的突骑施部落。 随后,突骑施部落跟阿拉伯人死磕十几年,干掉了阿拉伯帝国近二十万精锐部队,最终迫使阿拉伯人终止东扩。但突骑施部落压根就入不了大唐法眼,后来跟唐朝闹掰,唐朝抬手就把它给摁死了。 最著名的是盛唐五品小官王玄策出使印度受辱,然后打着大唐旗号向各国借兵,最后打穿恒河流域,把印度国王给灭了,一人灭一国属于是。对印自卫反击,连名不见经传的边防军都能打出史诗级战绩。三人俘一营,“敌人非但不投降,还胆敢向我还击”,都特么成外网老梗了。 经贸就不说了,贸易顺差近两千年就是证明。其实,对古代中国评价最客观的并非边缘地带的欧洲,而是地处亚欧大陆中间的阿拉伯人,他们曾说过两句比较著名的阿拉伯谚语。 第一句是形容最会经商赚钱的三个民族:“犹太人的脑,阿拉伯人的嘴,中国人的手。”第二句是:“知识虽远在中国,亦当求之”,其实,这句话也是阿拉伯先知穆罕默德的圣训。 但我觉得最客观的评价者,当属唐朝时期的阿拉伯学者苏莱曼,他曾在其著作《中国印度见闻集》中这样评价中国人:不信神的神选民族,不信主的有经人!