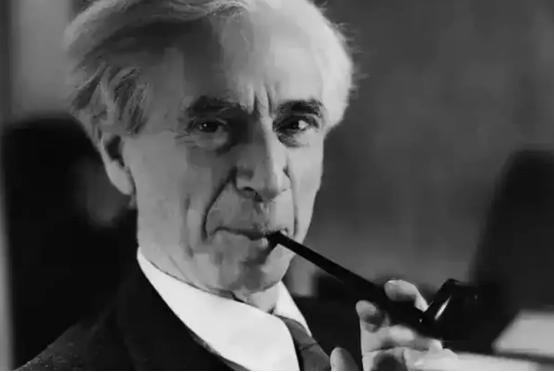

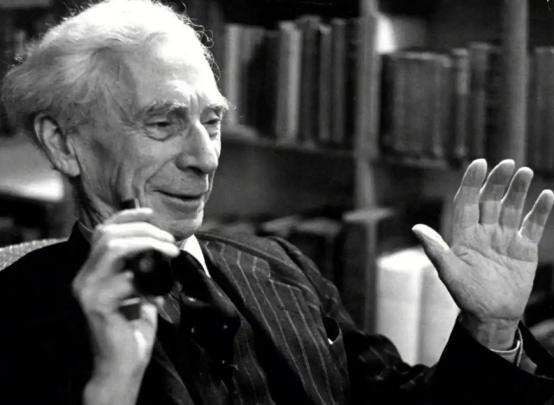

1920年,诺贝尔获奖者伯特兰·罗素访问中国,扬言中国必须文字改革,存在三个缺点,一石激起千层浪,引发无数讨论…… 伯特兰·罗素是英国著名的历史学家、哲学家,对多个学术领域有着深入的研究。 1950年,他获得了诺贝尔文学奖,成为了世界闻名的学术天才。 1920年,伯特兰·罗素受邀来到中国进行学术访问。 这是他第一次亲自看到中国的模样,这里与他在报纸以及史书中了解到的中国,有着巨大的差异。 这让他极为兴奋,决心在中国领域深耕,将原本短暂的中国讲学之旅延长了将近一年。 中国很大,城镇与乡村,职业群体与底层大众,都有着与西方国家截然不同的社会形态与发展方向。 伯特兰·罗素根据自己所见所闻,回国后写了一本名叫《中国问题》的书。 其中,伯特兰·罗素详细阐述了自己对中国的见解和看法,并根据自己的见识提出了一系列解决问题的方法。 而在众多的中国积弊之中,伯特兰·罗素对中国文字极其看重。 他认为,国家的文字不仅是文化的基石,更是未来发展的重要基础,中国的文字“毛病太多”,可能在未来引发许多的问题。 伯特兰·罗素认为,中国文字表意文字结构复杂难写。 中国文字由象形文字进化而来,相比起现在的简笔字,以前的古文字更像是画。 到了近现代,文字有了更大变化,但依然处于复杂难写的情况。 伯特兰·罗素认为,封建社会时期文盲数量高的惊人,主要原因就是因为文字过于复杂,难以通过自学完成读书认字。 而国家文盲的数量将决定国家的“下限”,下限越低,未来发展就越艰难。 伯特兰·罗素还提到,中国文字“无序”。 这里的“序”指的是顺序。 西方所有的单词与句子,都是依托于26个英文字母存在的,从A到Z的顺序排列,是每个西方孩子第一个学到的知识点。 而排序能够大大增加学习的效率,让单词与句子更好的被记住理解。 中国文字虽然也有笔画的分类,文字之间有些结构却相差很远,再加上体量庞大,几乎无法排列出有效固定的顺序。 更重要的是,当时美国已经有了电子计算机,而电子计算机都是依托于英文字母建立的,而中国文字根本无法在电脑上打出来。 伯特兰·罗素最后指出,中国文字可能会让中国与国际社会脱轨。 西方国家大都使用字母,即使是其他语言体系,单词和句子也是主要组成部分,只是书写方式与顺序不同而已。 但中国的文字已经完全是另一种体系,外国人难以理解,更难以学习书写,这非常不利于中国在国际交流上的发展。 如果中国只能通过其他国家的文字交流,国际地位将受到挑战。 伯特兰·罗素教授或许并不能了解中国文化,但他提出的这三个缺点,确实是站在“为中国好”的角度。 不过,作为一个哲学家,他忽略了一个非常重要的论点,那就是所有的言论都拥有局限性。 其实中国古文字的问题,中国自己早就已经注意到了,也在为此努力着。 根据西方英文字母转变出来的“拼音字母”,就是中国文字的重大改革。 拼音字母简化了读书认字的过程,即使不认识的字也可以通过拼音学习,大大提高了自主学习的效率。 而在电脑打字方面,中国也并没有落后,最早的五笔,后来的全拼与简拼,都是中国在电子文学方面做出的努力。 最后一点,就是伯特兰·罗素所谓的中国文字难以对外传播。 其实这并不完全取决于文字书写的困难与否,而是在于国家实力与对外宣传。 中国文化流传海外,中国国力日益增强,就会自然而然的有其他国家的人来主动学习中国文字,中国文化,即使这个过程无比艰难。 事实证明,国富民强才是对抗一切落后的最佳方案。 这一点,中国做的无可挑剔!