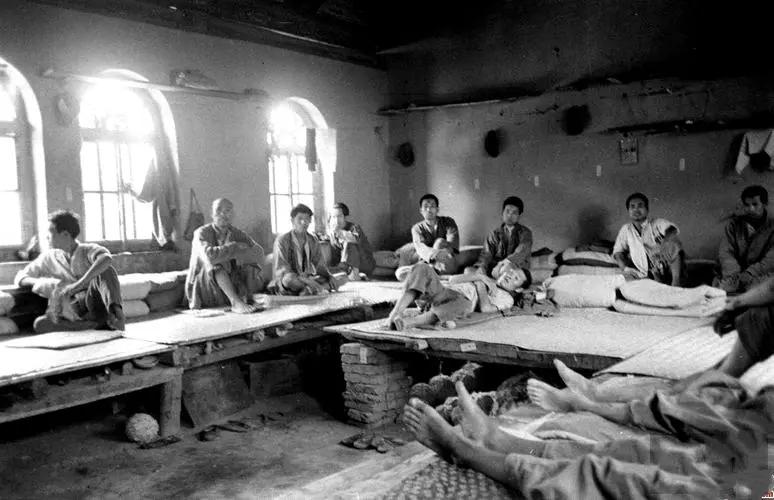

从晚清到民国,在东北风靡一时,颇有东北特色的“大车店”究竟是一个怎样的店,为何现在再也见不到了? 老话常讲“船到码头车到站,大车进城要住店”,古代当然没有汽车,马车就是大车,所谓的大车要住店,就是不止要有人住,还要有专门照看马的地方。 如果有同学来过东北,就会发现东北很多地名都是以“XX店”命名的,比如辽宁大连下辖的县级市瓦房店市的名字大概就是由大车店发展而来。 很多东北历史上的名人都跟大车店有点关系,比如赫赫有名的“东北王”张作霖在发迹前就曾混迹于大车店,因为大车店中经常有马生病,张作霖一来二去就学了点给马治病的本事,也正是这项技能,让张作霖结识了不少绿林好汉,为其后来投身绿林增添了助力。 那么,大车店为什么偏偏在清末和民国时期流行呢? 这就要说到东北的发展了,东北是清朝统治者的发祥地,清军入关后曾一度禁止关内人出山海关外开发,时间长了就导致东北与内地经济脱节,到清朝中期,随着沙俄政权对东北虎视眈眈,清朝统治者也意识到东北人口稀少问题的严重性,因此开始鼓励关内的百姓去开发东北。 但是由于中国人自古安土重迁,鼓励移民东北的人口政策在清朝中期收效不大,一直到清朝末年,由于华北地区接连发生灾祸,百姓闹了饥荒,不得不背井离乡,逐渐形成了一股“闯关东”的移民浪潮。 从华北到东北一般有两条路线,一条是从河北经辽西走廊进入东北,另一条是从山东乘船抵达辽东半岛。 然而那个时候海路过于危险,在冬天渤海结冰后航运也不通行,再加上闯关东大多是逃荒的难民,根本买不起船票,所以闯关东的主要路线还是陆路。 但是很多的路程还是要依靠马车来完成,而马又是很值钱的运输工具,需要精心照料,这时就有了大车店的需求。 很多同学看到这里都会产生疑问,那是全国都有马车,为何只有东北流行大车店呢? 这就是东北当时独特之处了,东北是地广人稀,往往走很长一段距离的路才能见到城镇,而东北冬天过于寒冷,如果晚上没有热源,很有可能冻死。 而在关内,一般来说人口居住较为密集,如果马车走累了,随便找个村子就可以歇歇脚,并且借宿一宿,甚至找个草垛趴一宿也不会冻死。 东北的大车店有一个特点,就是屋里就一铺大炕,可以睡几十人甚至上百人,天冷的时候火炕一烧,走了一天的车老板进店后找个位置倒头就睡,因为取暖方式经济实惠,住宿价钱也低,因此很多车老板都选择住大车店。 除了经济实惠外,当时东北治安也比较差,很多难民为生存直接选择落草,而能开大车店的老板一般都是当地有点实力或者人脉的人物,住大车店的话,土匪也不敢轻易来抢。 当然,大车店也是分等级,有点类似现在的星级酒店,一般大车店外面会挂上“箩圈幌”,这是一种箩圈编制而成的,相当于我们通常认知里的星。 挂一个箩圈幌的意思就是表示,本店是小店,吃住条件都一般,接的客人都是行人或者推车挑担的,比如走街串巷的小商贩等,但是只要挂了箩圈,那就不能招乞丐和要饭花子,这是规矩,也是对其他店客的一种尊重,当然,一般好心的老板如果遇到要饭花子,也会拿两捆稻草,打发他到牛棚一类的地方居住。 如果挂了两个箩圈幌,那就不止能招待人了,还能够招待大车,店的规模就要大了,起码要有个院子,可以给马喂草料。 而敢挂三个箩圈幌的,那就意思能提供更高标准的服务,总之挂的箩圈幌越多,说明店的规模越大,还有在箩圈幌下面挂个鱼的,因为鱼白天黑夜都不会闭眼睛,挂鱼的意思就是全天营业,当然,也就是告诉客人,要住这样的店,要掂量掂量兜里的钱。 当然,想要干好大车店也不是那么容易,越到后来卷得也越厉害,有的大车店除了有大灶,还有小灶,不仅吃的条件好,晚上甚至还有东北二人转表演,有一些店家为了招车老板来投宿,还会收留唱二人转的艺人,不仅提供吃住,唱的好的还给钱,大车店在一定程度上也促进了东北二人转文化的发展。 有人说东北二人转俗,其实是可以理解的,因为二人转最初就是唱给这些人困马乏的人听的,图的就是一个乐呵,完事就睡觉,你整的文绉绉的,谁愿意看啊。 说回到大车店这个话题,随着火车等先进交通工具的普及,马车逐渐被淘汰,一个大车店的时代也落下了帷幕,但是直到上个世纪七八十年代,东北偏远地区还有大车店的影子。 有网友了解大车店吗?欢迎在评论区留下你对大车店的印象!