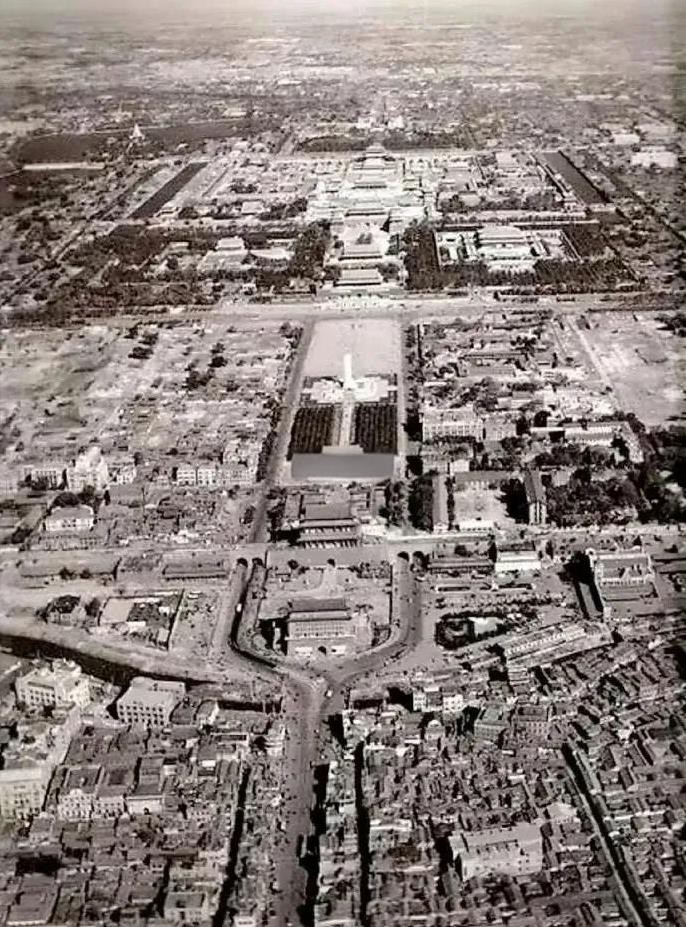

1959年,大会堂即将落成,在苏联专家的“建议”下,拆除了中华门。在北京内城九门中,中华门以其独特的地理位置和建筑特色,成为明清两代都城规划中的重要节点。它位于紫禁城正南方向,与天安门遥相呼应,形成了北京城中轴线上重要的南北向空间序列。

信源:光明网——中华门与纪念碑同在的照片

天安门广场,共和国的心脏,百万人的舞台。它如今的恢弘气派,谁能想到,脚下曾埋葬着一座国门,一个王朝的幽灵——中华门。它被拆了,不是因为年久失修,也不是因为天灾人祸,而是规划,是政治,是历史车轮碾过的痕迹。

中华门,这名字听起来就很有共和的味道,但它一开始可不是这样。明朝永乐年间,它初次登场,名叫“大明门”,坐落在北京城的中轴线上,是皇城的南大门。古代以南为尊,所以这大明门,自然也就成了国门。

大学士解缙题写的门联“日月光天德,山河壮帝居”,更是把皇权的威严写在了门脸上。后来,闯王李自成打进北京,想把“大明门”改成“大顺门”,可惜他屁股还没坐热,就被赶跑了,这名字也就不了了之了。

再后来,清朝入主中原,把“大明门”改成了“大清门”,牌匾还是那块牌匾,只是翻了个面,题上了新朝的国号。到了民国,这门又改名叫“中华门”,是孙中山先生提议的,这次更名还搞了个仪式,结果发现,牌匾背面居然是“大明门”三个字,面对这尴尬的情况,更名计划也不了了之

中华门,不仅仅是一座门,更是皇权的象征,等级的体现。这国门,可不是谁都能进的,平时,那中间的大门都是关着的,只有皇帝、皇后、皇太后这些金枝玉叶才能走。

当然,也有例外,比如皇帝大婚,皇后凤冠霞帔,坐着凤辇,从正门进宫,这叫母仪天下。还有科举考试的状元,金榜题名,骑着高头大马,也能从正门出去,这叫鲤鱼跃龙门。当然,给皇帝驾车的太监,也能沾沾光,从正门走过,这大概就是传说中的“一人得道,鸡犬升天”吧。

至于老百姓,就只能远远看着,感受皇家的威严。门前还有个下马碑,无论你是谁,到了这儿都得下马行礼,这规矩,谁敢破?

清朝的时候,规矩稍微松了一点,皇帝驾崩,不再从大清门出殡了,据说是不吉利。但这规矩,到了民国,又被打破了,隆裕太后、袁世凯、孙中山的灵柩都从这门前经过。

中华门,最终还是没能逃过被拆的命运。民国时期,为了改善交通,北京城里不少老建筑都被拆了,千步廊、东西三座门、东西长安门,都消失了。到了1958年,新中国成立十周年大庆,天安门广场要扩建,中华门就成了“眼中钉”。

当时,梁思成等一批专家学者极力反对拆除,在争论中华门拆还是不拆的的大会上,一些决定拆的支持者当众痛骂梁思成是老顽固,梁思成痛哭出声。

但最终,在苏联专家的建议下,中华门还是被拆了。理由也很简单,一是它象征着封建皇权,与新中国格格不入;二是它挡路了,影响广场扩建和城市发展。

当然,也有人说,苏联专家就是想让北京城变得更“苏维埃”。不管怎么说,中华门,最终还是成了历史的尘埃。后来,它的原址上建起了毛主席纪念堂,成了今天天安门广场的标志性建筑。

如今,我们只能从老照片里,窥见中华门昔日的风采。

中华门,见证了太多历史的兴衰荣辱。李自成进京,怒射承天门匾额,想把大明门改成大顺门,结果却成了昙花一现。八国联军入侵,用大炮轰开了大清门,象征着清王朝的衰落。慈禧太后仓皇西逃,回来的时候,还得从修缮一新的大清门进入紫禁城。

清朝灭亡后,中华门又见证了隆裕太后、袁世凯、孙中山的灵柩从这里经过,这“只进喜,不出丧”的规矩,也彻底成了过去式。日军侵华,从正阳门穿过中华门,占领了紫禁城,这是中华民族的耻辱,也是中华门最后的悲歌。

大中消息

中华门虽然拆了,但是那里发挥了更大的作用,那里不仅天安门广场,也是毛主席纪念堂所在地