马未都是中国文艺和收藏界的一位知名人物,而他的父亲马丹林曾是一名抗战老兵,两人之间有着深厚的父子情。尽管前者如今身价百亿,但在面对父亲的重病时,他选择尊重父亲的意愿,不再进行痛苦的治疗。

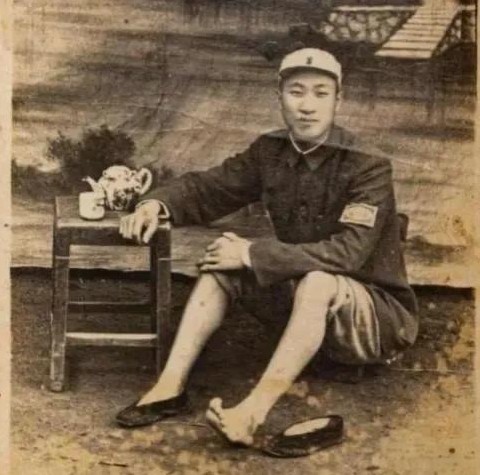

马丹林年轻时是一名军人,经历过战火洗礼。战争结束后,他常常和儿子提起那些逝去的战友。对他来说,活下来的每一天都是额外多得的。在他眼中,生死早已看得很淡。

1998年,72岁的马丹林被查出胃癌晚期。医生说通过治疗可以多活一段时间,但马未都却拒绝继续治疗。对于这个决定,家人和医生都感到不解甚至指责。然而,这个选择是出于对父亲心愿的尊重。

马未都深知父亲在战场上存活下来的艰辛和他对逝去战友的怀念。马丹林曾对儿子说,与那些战友相比,他已经多活了很多年,不想再被病痛折磨。在这种情况下,马未都理解并尊重了父亲的决定。虽说自己舍不得父亲离去,但他更不愿见父亲在病床上备受折磨,活得没有尊严。

面对死亡这一无可避免的人生终点,有的人选择尽全力延续生命,而有的人则选择体面地告别。在这出人情世故的戏剧中,马未都选择的是后者。他明白,身为老兵的父亲更愿意选择体面的告别,而不是拖长痛苦的生命。

人生在世,生老病死无可避免。坚持治疗或是选择体面离去,都没有绝对的对错,关键在于尊重每个人自己的选择和意愿。马未都的经历让我们反思,在面对亲人临终时,我们应如何做出这样艰难而又重要的决定。