茅盾出轨女学生 逼其打胎致其自杀

文坛巨匠的阴影:情爱与道德的失衡

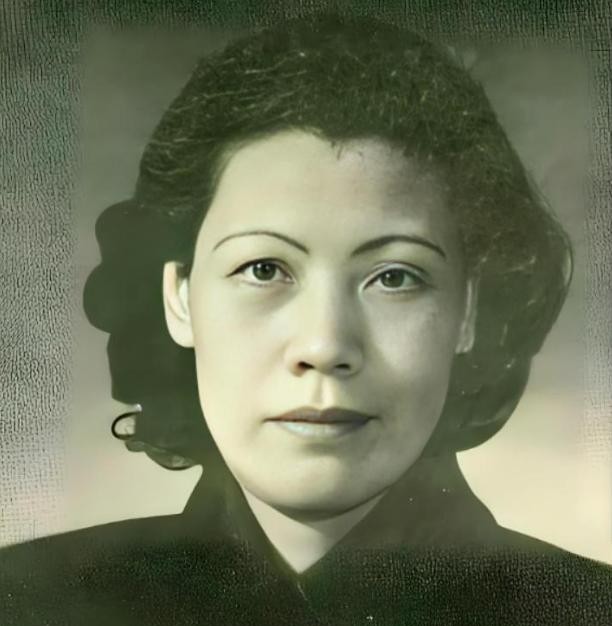

茅盾先生的大名,在文学史上熠熠生辉,其作品深刻地描绘了社会现实,反映了时代变革。然而,在光环背后,其私人生活却隐藏着不为人知的一面。1928年,他与女学生的纠葛,以及由此引发的悲剧,揭示了这位文坛泰斗在情感和道德层面上的缺失。他不仅未能承担起对女学生的责任,反而以冷漠和逃避,将对方推向了绝望的深渊,让人不禁要问,文坛巨匠,为何如此凉薄?这不仅是一个简单的感情纠纷,更暴露了那个时代知识分子在面对个人欲望与社会责任时的复杂困境。

再深究茅盾的情感脉络,可以发现其对待感情的态度并不单一。他对结发妻子孔德沚的厌恶,与对秦德君的炽烈爱恋,形成了鲜明的对比。他能为一时的激情而背弃婚姻,甚至不惜让“爱人”堕胎,这样的行为,似乎与他作品中体现的社会责任感大相径庭。对比之下,他的行为更加显得自私和冷酷。当秦德君再次怀孕,茅盾没有选择承担,而是选择逃避,甚至写下绝情信,这不仅仅是对一个年轻生命的漠视,更是对人性的践踏。一个在文字中批判社会黑暗的人,在面对自己造成的痛苦时,却选择了视而不见,这种双重标准,更令人感到齿冷。如果说他早年迫于家庭压力和旧式婚姻制度而不得不娶孔德沚,那么他对秦德君的感情和后来的冷酷,却更像是一种主动的选择,将他内心的真实面目暴露无遗。

茅盾的个人情感悲剧,不仅仅是茶余饭后的八卦谈资,它更像是一面镜子,映照出人性的复杂和脆弱。它提醒我们,即便拥有再高的社会地位和成就,也不能免除道德的约束。我们不能因为一个人在文学上的成就而忽略其在道德上的缺失。茅盾的经历,也为我们敲响了警钟:在追逐理想和欲望的同时,切勿抛弃最基本的人道主义关怀和社会责任感。真正的伟人,不仅要在事业上做出卓越贡献,更应该在道德上堪当楷模。而茅盾,显然在这方面令人失望。他的故事,终将成为一个警示,告诫后人,在情感的世界里,责任与担当永远不可或缺。