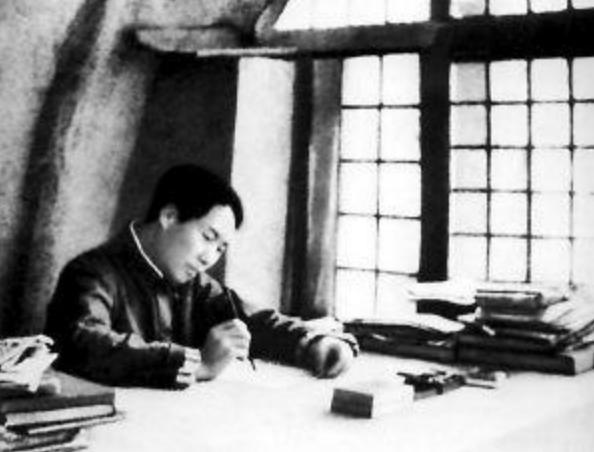

1937年7月7日,卢沟桥的冲突标志着日本侵略中国的全面爆发。面对突如其来的战争,中国共产党迅速行动,号召全国人民团结抗敌。毛泽东、朱德、周恩来等领导人不仅向蒋介石表达了共同抗日的决心,还提出了不同的抗战战略。 在国共两党对抗战方式的分歧中,毛泽东提出了持久战的战略,强调抗日战争将是一场长期且艰苦的斗争。毛主席在1936年即已与美国记者讨论过这一战略,并在1937年通过文章和讲话进一步明确了这一立场。为了更好地理论指导抗战,毛泽东决定系统总结这一思想,撰写《论持久战》。 这篇文章的撰写并非易事。毛泽东日常的工作安排繁忙,既要应对军事指挥,又要处理政务。但他依然在深夜里坚持撰写,常常工作到凌晨,身边的工作人员都为他的专注和执着所震撼。有一次,他甚至因长时间写作,鞋子被炭火烧坏也未曾察觉。经过数周的辛勤劳作,《论持久战》终于完成。 《论持久战》深刻分析了抗日战争的三大阶段,并提出依靠人民群众,实行人民战争的战略思想。该书在中国内部引起了极大反响,尤其是国民党将领白崇禧,在阅读后深受启发。他认为书中的战略对于打败敌人至关重要,向蒋介石推荐该书,并总结其精髓为“积小胜为大胜,以空间换时间”。 在白崇禧的推动下,蒋介石最终采纳了《论持久战》的战略思想,并将其纳入国民党的抗战指导方针。这一思想的确立,标志着中国抗战策略的转折,为最终的胜利奠定了理论基础。 毛泽东的这篇战略巨著,不仅在当时的抗日战争中起到了至关重要的指导作用,也对后世的战争理论与人民战争策略产生了深远影响。