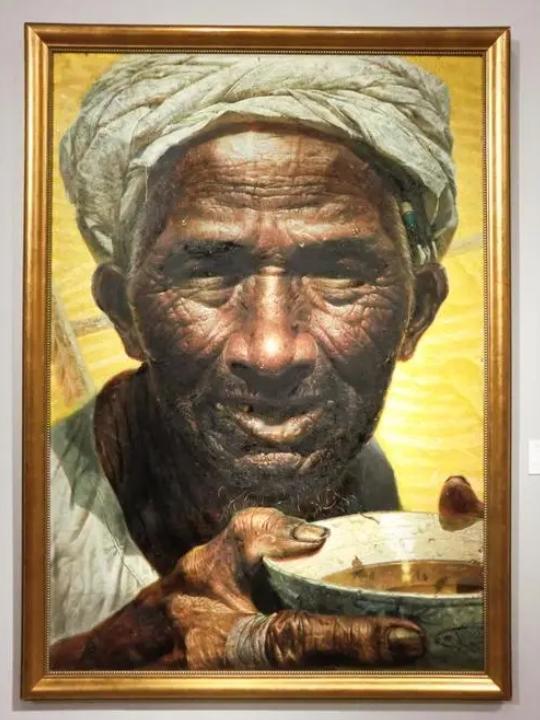

1980年,大三学生罗中立画了一幅油画《父亲》,轰动了整个画坛,国家以400元将其收藏。谁也没想到,这幅曾被低价收购的作品,如今成为中国美术馆的镇馆之宝。 罗中立1948年出生在重庆璧山县一个贫苦农民家庭。1977年恢复高考后,他以倒数第一的成绩考入四川美院油画系,成了全校最年长的学生。 在校期间,罗中立的画风与主流格格不入。他偏爱用变形和抽象的方式表达内心感受,常被同学嘲笑不懂绘画。大三那年,他决心创作一幅能在全国美展崭露头角的作品。 为寻找灵感,罗中立回到阔别多年的家乡。童年记忆里,他看到劳动人民用汗水浇灌着生机勃勃的土地。村里的父老乡亲,个个身上都扛着家庭的重担,却从不曾抱怨。 游走在重庆街头,一位挖粪工人引起了罗中立的注意。烈日下,老人黝黑的皮肤布满皱纹,一双粗糙的手握着简陋的工具,目光淡漠而坚毅。这一刻,无数劳动者的影子与罗中立已故父亲的身影重合。 回到学校,罗中立以这位工人为原型,凭借记忆中农民的形象,历时数月完成了这幅2米多高的油画《父亲》。画中主人公沧桑的面容、疲惫的身躯,透露出生活的艰辛,但他的眼神却透出坚毅的力量。 1980年,《父亲》在全国美展一亮相便引起轰动,一举斩获一等奖。自此,32岁的罗中立名声大噪。从一个默默无闻的穷学生,他一夜之间成了炙手可热的画坛新秀。这幅画也为他日后的艺术生涯奠定了扎实的基础。 《父亲》之所以能在画坛引起巨大反响,离不开其深刻的艺术内涵。这幅画以写实手法,生动刻画了一个普通劳动者的形象。画中主人公虽身处社会底层,却展现出令人动容的质朴与坚韧。 罗中立对细节的把握入木三分。人物的眼神、皱纹、粗糙的双手无不体现着艺术家深厚的功力。更重要的是,这些细节承载着深刻的人文关怀。透过一个个体,画家将镜头对准了整个劳动群体的生存状态。 《父亲》的问世引发了人们对底层民众命运的思考。在那个年代,艺术创作多关注宏大叙事,对普通个体的关照尚属罕见。而罗中立却将笔触深入社会最底层,以悲悯情怀讴歌劳动者的尊严,表达了强烈的人道主义精神。 从艺术理念来看,《父亲》开创了"以普通人为崇高"的先河。它挑战了传统美学观念,证明了平凡人物同样能成为优秀艺术的表现对象。这一理念在后来的中国美术史上产生了深远影响,催生出更多反映民生疾苦的优秀作品。 总的来说,《父亲》是一幅意义非凡的画作。它不仅以高超技艺再现了劳动人民的形象,更激发了社会对底层群体的关注,拓展了艺术表现的疆域。这些都确立了它在中国美术史上的开创性地位。 《父亲》问世后,便与罗中立结下了不解之缘。1980年,这幅画以400元的价格被国家收藏。在当时看来,这笔交易为双方所乐见。国家以实惠的价格收获了一件上乘之作,而年轻的罗中立也获得了宝贵的认可和启动资金。 岁月荏苒,时过境迁。多年后,《父亲》再次现身拍卖会,身价竟飙升至3亿元人民币。一时间,围绕着这幅画和罗中立的种种议论甚嚣尘上。有人质疑他是靠这幅画一夜暴富,更有人揣测其中的利益纠葛。 面对非议,罗中立坦然应对。他淡然表示,自己从未后悔当初的低价出售。《父亲》的意义从来不止金钱能衡量。它见证了自己的艺术起点,铭刻着伟大时代的烙印。能创作出这样的佳作,本身就是一种无上荣光。 如今,《父亲》已是中国美术馆的镇馆之宝,被誉为20世纪中国艺术的杰出代表。它不仅是艺术史的经典,更是一个时代的缩影。透过斑驳的画布,人们依稀可见昔日峥嵘岁月里普通劳动者的悲欢离合。 回望这幅画的前世今生,我们看到的是一个青年画家逐梦的历程。从400元到3亿元,《父亲》的身价浮沉折射出时代的巨变。然而不变的,是罗中立矢志不渝的艺术追求。正是凭借这种初心和才情,他在中国美术史上留下了不可磨灭的一笔。