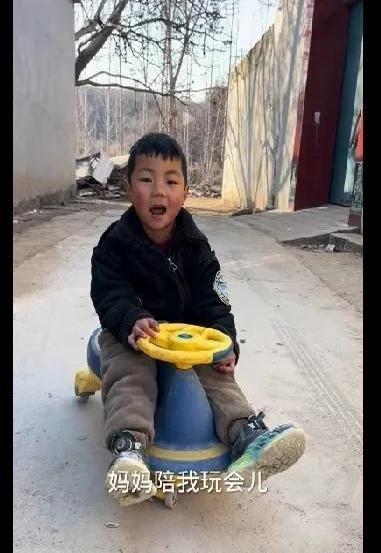

社会的“丹丹们”,究竟还能撑多久? 看到这则新闻,实在让人五味杂陈。丹丹,一个平凡的农村女性,背负着沉重的债务,既要为一家人的生计奔波,又得操持孩子的教育,还要面对公公生病、婆婆“帮不上忙”的现实困难。更令人揪心的是,她明明自己生活已捉襟见肘,却依然善良地不愿让婆婆受难、不舍得卖掉玉米来还债。说白了,丹丹不是不想喘口气,而是根本没机会喘。 一、透过现象看本质丹丹的困局是许多普通家庭的缩影 丹丹的故事不是个例,而是无数农村或底层家庭的写照。小杰森“鞋底都漏脚了”,表面看似是家庭收入太过有限,但深层次问题是什么?是城乡发展差距,是社会保障不足,是代际支持体系的缺失。丹丹一家所面临的困局,说到底,是多重社会问题叠加在一起的结果。 1. 经济压力的连锁效应 丹丹一家的债务从婚后就开始积累,显然是典型的“因贫致贫”现象。婚姻、孩子、老人,这些原本该是幸福生活的组成,却在经济压力下变成了巨大的负担。尤其像丹丹这样的农村家庭,缺乏稳定收入来源,遇到父辈生病等突发状况,生活只能雪上加霜。 2. 家庭支持体系的支离破碎 在传统观念中,婆婆本来应该是“家里的第二根支柱”,帮忙带孩子、分担家务。但在丹丹的故事里,婆婆不仅无法担当支持角色,还要和儿媳一起商量卖玉米还债的事。这说明,代际之间的相互帮扶已经出现了问题,而这一点在农村尤其普遍。老年人的劳动力不足,年轻人外出务工分离家庭,家庭的支持网络正在瓦解。 3. 教育与生计的艰难权衡 孩子小杰森“特别懂事”,这样的描述让人既心疼又无奈。一个孩子的童年本该是无忧无虑的,但在这样的家庭环境中,他从小就被迫懂事、被迫“比同龄人更早成熟”。这里的现实问题是,家庭连基本生计都难以维持,如何再为孩子提供良好的教育、健康的成长环境? 二、问题背后的深层逻辑农村的“隐形困局” 想想看,为什么丹丹这样的家庭在经济上会如此捉襟见肘?为什么她始终在苦苦挣扎,却看不到尽头?说到底,还是城乡发展不平衡、社会支持不足的问题。 1. 农村经济机会有限 农村家庭的收入来源往往非常单一——种地或劳务输出。然而在现实中,种地的收入有限且不稳定,劳务输出又涉及到家庭分离、成本增加的问题。丹丹一家无法通过玉米地解决生活问题,这正是农村经济机会不足的写照。 2. 社会保障体系的缺口 城市居民在遇到重大疾病时,至少还有医保兜底,而像丹丹这样生活在农村的家庭,往往面临基本医疗费用都难以负担的窘境。再加上孩子教育、老人赡养等多方面开销,社会支持体系的缺失,让这样的家庭几乎没有喘息的空间。 3. 文化观念的桎梏 在农村,“苦自己不能苦孩子”的观念让母亲们宁愿自己吃苦也不愿让孩子受委屈,而“孝道”的传统让年轻人始终背负着巨大压力。丹丹宁愿自己再苦一点,也要舍不得卖玉米、不让婆婆为难,这种善良和隐忍,令人敬佩,更令人心疼。 三、问题的启示不能让“丹丹们”继续独自撑下去 不得不说,丹丹的故事背后,折射的是整个社会的结构性问题。这些问题不仅是丹丹一个人的困局,也是无数“丹丹”们的共同命运。想要解决,绝不是靠个体的努力就能实现,而是需要从制度、文化、社会支持等多个层面入手。 1. 加大农村社会保障投入 农村的医疗保障、教育资源、养老支持等,是解决“丹丹们”困局的关键。一方面,政策上要加大对农村医疗与教育的投入,另一方面还需探索灵活就业、扶贫项目等,从根本上提升农村家庭的收入水平。 2. 建立代际支持体系 当前农村的家庭支持网络正在瓦解,如何让老年人能够更多参与家庭支持,如何在年轻人与长辈之间建立更高效的协作,都是值得思考的问题。这不仅是家庭内部的问题,也需要社会政策的制度化保障。 3. 破除传统文化中的“隐形负担” 传统观念中的“苦自己不能苦孩子”“必须孝敬老人”,在现实中如果处理不当,往往会压垮年轻一代。社会需要更多的舆论引导,让农村女性像丹丹一样的“隐形英雄”们被看见、被理解,同时也需要鼓励更多人正视这种负担的公平分担问题。 丹丹的故事让人心疼,但更让人警醒。她的苦难不是个体的偶然,而是社会结构性问题的必然结果。在这个充满不确定性的时代,我们不能让“丹丹们”在困境中继续独自挣扎。说白了,一个健康的社会,应该是一个让所有人都能看到未来希望的社会。只有把底层家庭的困局纳入社会关注的核心,我们才能真正实现共同富裕。