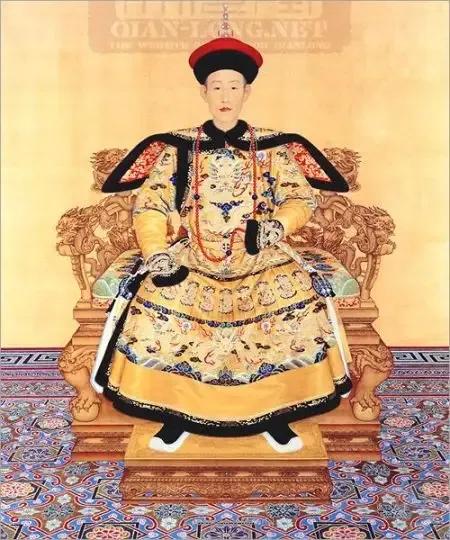

1793年,山东巡抚上报了一起案件,乾隆皇帝看过材料后称犯案人丁文彬为疯子,认为他并非真心谋反。然而,乾隆并未决定放人,反而下令:“将此人当众凌迟处死,观看的人越多越好!” 丁文彬,浙江上虞人,从小懒惰好逸恶劳,逐渐变得精神失常。有一天,他梦见上天赐婚给他山东孔府衍圣公的两个女儿,便从浙江远赴山东,声称要迎娶她们。面对衣衫褴褛的丁文彬,孔府主人孔昭焕愤怒且困惑,立即将他送至官府。 巡抚杨应琚审讯丁文彬时,他自称从小学识渊博,文章被天命认可,遂托梦命他娶孔府的女儿。巡抚认为他疯了,准备适度惩罚并放他离开。但丁文彬突然宣称自己将成为皇帝,并在随身携带的书中自拟国号“大明”、年号“天元”。这番话让案件性质急转直下,变成了谋反案件。 乾隆皇帝审阅奏疏后认为丁文彬确实是疯子,但并未打算放他,而是下令将其凌迟处死。执行时,丁文彬被剐刑三千六百刀死于街头,且案件牵连其家人及其他涉事人员。 这个案件背后,乾隆并非仅因丁文彬的荒诞行为而做出极端决定。文字狱的背后,隐含着清朝皇权的巩固与对异端的严打。乾隆皇帝在其治下对文字狱的打压尤为严厉,尤其是在康乾盛世后期,政治压力增大,文字狱成为清朝统治者铲除异己、警戒民众的一种手段。 丁文彬案中,乾隆皇帝意图通过残酷的惩罚震慑民众,特别是打击那些挑战皇权、传播异端思想的人。这一极端的手段不仅暴露了乾隆时代的专制统治,也揭示了文字狱在清朝如何演变成维护皇权的工具。 丁文彬虽然精神失常,但乾隆的惩罚表明,即使一个疯子也可能成为政治斗争的牺牲品,这背后反映出皇权的无情与对异议的零容忍。