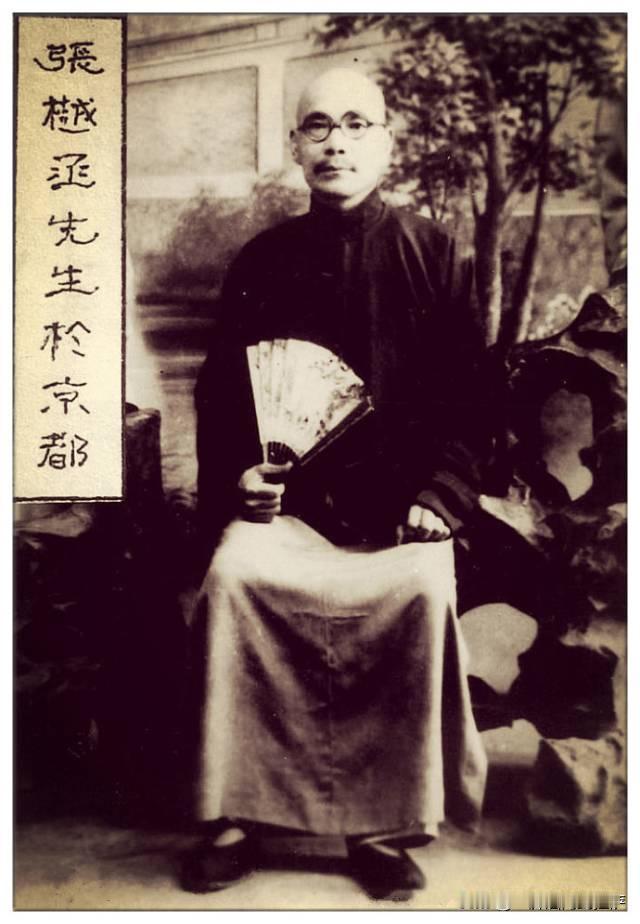

1949年,周总理决定让张樾丞篆刻开国大印,可没想到,事成之后,张樾还留了手绝活,让人佩服不已。 1881年的冬天,河北省新河县南小寨村迎来了一个新生命,这就是后来为新中国篆刻开国大印的张樾丞。他出生在一个贫苦的农民家庭,虽然只读过几年村塾,但在书法和篆刻上展现出惊人的天赋。 14岁那年,年少的张樾丞徒步来到北京城。他在琉璃厂益元斋刻字铺开启了自己的学艺生涯,每天研习前人印谱,刻苦钻研篆刻技艺。 1899年,仅仅18岁的张樾丞就在北京琉璃厂自立门户。他的店铺名为"同古堂",凭借着精湛的技艺很快就在京城打响了名号。 1908年是张樾丞事业的转折点。他为梁启超所书的"龙飞虎卧"刻字惊艳四座,一时间声名大噪。第二年,他更是获得了为清朝末代皇帝溥仪篆刻玉玺的殊荣。 随着技艺日益精进,张樾丞开始涉足铜印制作。他的铜印技艺很快成为一绝,皇亲国戚、达官显贵纷纷慕名而来。 民国初立,张樾丞的名声已经传遍大江南北。段祺瑞、朱启矜、陆征祥等历任北洋政府要员,都曾向他求印。不仅如此,冯玉祥、白崇禧等军界将领也都成为了他的座上宾。 作为一代篆刻大师,张樾丞还为许多重要机构治印。故宫博物院、清华大学、北京大学的官方印章,都出自他手。他还与鲁迅先生有着深厚的交情,为其刻制了数十枚印章。 1949年6月,新政协筹备会在中南海勤政殿召开第一次会议。国印的制作成为开国大典筹备工作中的一项重要任务。 周恩来总理深知这份工作的重要性,特意委托前清进士、曾任翰林院编修的陈叔通负责。齐燕铭作为副秘书长,也参与了这项工作的策划。 为了选出最合适的制印人选,齐燕铭召集了当时京城最有名的几位治印名家。张樾丞、顿立夫、唐醉石、魏长青等人齐聚北京饭店,共同商讨国印制作事宜。 在众多治印高手中,只有张樾丞精通铜印制作。考虑到新中国的开国大印必须采用铜质,大家一致推举张樾丞担此重任。 接到任务后,张樾丞立即投入到紧张的准备工作中。他翻阅大量历史资料和印谱,精心设计了四种不同字体的印样。 这四种字体分别是隶书、宋体、汉篆和秦篆。印章上的文字统一为"中华人民共和国中央人民政府之印",每一种字体都充分展现出其独特的艺术魅力。 半个月后,张樾丞将四种印样交给了齐燕铭。这些印样很快就呈送到了中央领导人和新政协筹备会常委们手中。 经过一周的认真审阅,毛泽东主席最终选定了宋体字样。这个决定打破了历朝历代国印都用篆书的传统。 选用宋体是一个极具深意的决定。这体现了新中国领导人重视人民群众的思想,因为宋体字相比篆书更易辨认,普通百姓一看就懂。 这个决定得到了张樾丞的由衷赞叹。作为一个在篆刻界浸润数十年的匠人,他深刻理解这种改变背后蕴含的为民初心。 获得任务后,张樾丞立即带领团队投入到紧张的制作工作中。他亲自指导儿子张幼丞和工匠们进行原料的粗加工,一丝不苟地完成每道工序。 制作过程严格遵循传统工艺,从化铜到浇铸,从打光到精修,每一步都力求完美。张樾丞手把手教授团队成员如何使用大锉进行打磨,如何用细木炭进行最后的抛光。 在完成基础工序后,张樾丞开始亲自动手进行最关键的刻印环节。他仔细描绘印样,一笔一划都透着庄重,用凿子和刀子进行细致的雕刻。 最终,一枚长宽约11.6厘米的开国大印诞生了。按照古制,这种重要印玺的制作有着特殊的规矩,四个角必须突出,要等到正式启用时才能磨平。 在整个制作过程中,张樾丞始终保持着严谨的工作态度。他深知这枚印章的重要意义,每一道工序都亲自把关,确保万无一失。 八月底,中央办公厅派人来取印时,准备了一笔丰厚的酬金。但张樾丞却坚决不肯收下,体现了他高尚的民族气节。 这种无私的精神一直贯穿在张樾丞的职业生涯中。建国后,他继续为国家服务,为周恩来、朱德等领导人治印,也为北京市人民政府刻制了官印。 直到1961年去世,张樾丞从未对外炫耀过自己曾经制作过新中国的开国大印。他始终保持着低调谦逊的作风,专注于自己的篆刻事业。 如今,这枚开国大印作为国家一级文物,被永久珍藏在中国国家博物馆。它不仅见证了新中国的诞生,也成为了中华民族站起来的历史见证。 张樾丞的事迹展现了中国传统工匠的风骨和品格。他不仅将毕生所学奉献给了祖国,更用实际行动诠释了什么是真正的工匠精神。 这种精神一直延续至今,影响着一代又一代的手艺人。张樾丞用自己的行动证明,真正的匠人不仅要有精湛的技艺,更要有高尚的品德和爱国情怀。 他的故事告诉我们,一个人的成就不仅在于他的能力,更在于他如何运用这种能力为国家和人民服务。这种精神永远值得我们学习和传承。