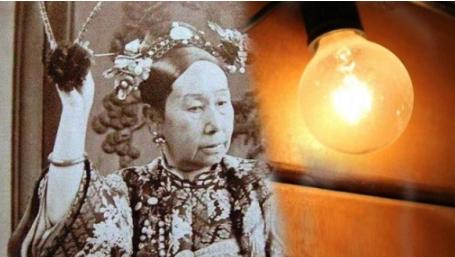

慈禧第一次见到电灯泡的时候,曾出了极大的洋相!她脱口而出的一句话,至今还在仍被人们耻笑……慈禧当时究竟说了什么呢? 清朝末年,中国正处于一个尴尬的历史时期。外面的世界正在发生翻天覆地的变化,而清朝却依然固守着自己的小小王国。乾隆皇帝开始实行的闭关锁国政策,让中国逐渐与世界脱节,就像一个被遗忘在角落的老人,与时代渐行渐远。 西方的科技和文明如同潮水,不断拍打着中国的大门。尽管清廷极力抵制,但这些新事物总能通过各种缝隙悄悄溜进来。权贵们往往是第一批接触新鲜事物的群体,他们有钱、有渠道,对西方的奇珍异宝充满好奇。 商人们带来的每一件新奇物件,都像是一个神秘的礼物。有些东西被视为稀罕货,有些则被当作可笑的玩意儿。在这个世界里,不理解往往伴随着恐惧和排斥,而理解则需要极大的勇气和开明程度。 慈禧太后作为清朝实际的统治者,对西方文明持有一种复杂的态度。她既好奇又警惕,既想了解又担心这些新事物会冲击传统。在她的眼中,西方文明就像一把双刃剑,既有诱惑力,又充满危险。 这种矛盾的心态,在当时的清朝上层社会中并不罕见。中国数千年的文明自信,让他们很难正视与自己截然不同的文明形态。他们习惯于认为自己是天朝上国,其他文明不过是蛮夷之邦,根本无法与之相提并论。 但现实总是残酷的。随着西方列强的入侵和压力越来越大,这种自我陶醉的幻想正在一点点被现实击碎。新的科技、新的思想,像是一阵无法阻挡的风,正吹向这个古老的帝国。 在这个特殊的历史时期,每一件新鲜事物的出现,都可能成为一个标志性的事件。电灯,作为工业革命的产物,注定会成为一个改变历史进程的小小符号。它不仅仅是一个照明设备,更是一个文明碰撞的缩影。 在19世纪末的中国,西方商人们视引进新技术为商业机会。电灯作为当时最前沿的科技产品,自然成为他们觊觎的目标。这些商人们深谙在清朝的生存之道,不仅仅依赖产品本身,更依赖于人际关系和利益交换。 李莲英作为慈禧身边的红人,成为了这场技术引入的关键中介。他精通官场生存之道,善于在权力的缝隙中寻找机会。对于西方商人们的请求,他很快就看到了其中的利益空间。 电灯最初被视为稀罕物件,在清廷内部引起了极大的关注。那个年代的电灯体积笨重,外形怪异,更像是一件来自异域的神秘物品。它不仅仅代表一种照明技术,更象征着一个全新的文明形态。 为了说服慈禧接受这个新事物,李莲英设计了一个精心的策略。他悄悄地在宫中安装了电灯,等待慈禧的反应。这个举动本身就充满了政治智慧和冒险性。 西方商人们对中国市场充满期待。他们知道,如果能够打开清廷的大门,将是一个巨大的商业机会。电灯不仅仅是一个商品,更是一种文化输出的载体。他们相信,只要给对了人,任何新事物都能被接受。 当电灯第一次在宫中亮起的时候,整个空间瞬间被一种从未见过的光芒所笼罩。这种明亮、纯净的光线,与传统的烛光和油灯有着本质的不同。它代表着一种全新的可能性,一种未来的曙光。 在当时的社会语境下,这样的技术引入绝非一件简单的事情。它挑战了传统,突破了既有的认知边界。每一个新事物的出现,都可能改变既有的权力平衡和社会结构。 慈禧面对这个突如其来的新事物,注定会有一个充满戏剧性的初次接触。电灯的出现,不仅仅是一个技术更新,更是一次文明的碰撞。它预示着一个时代的变迁,一个帝国即将面临的巨大转折。 电灯作为工业文明的缩影,在晚清这个特殊的历史时期,承载了远超其本身功能的文化意义。它不仅仅是一个照明工具,更是一个文明对话的载体,折射出中国与世界之间的巨大差距。 在这个技术引入的过程中,慈禧的态度转变成为了一个历史的微缩景观。从最初的排斥到逐渐接纳,这个过程实际上映射了整个清朝社会应对外来文明的艰难历程。 晚清是一个矛盾且充满张力的时代。传统与现代、保守与开放在这里不断博弈。电灯的传入,恰似一个楔子,撬动了这个封闭帝国的固有认知。它挑战的不仅仅是照明技术,更是一种思维方式。 科技从来都不是中立的。每一项技术的引入都意味着一种文化的渗透。电灯背后是工业革命,是西方文明的生产方式和世界观。它代表的不仅仅是光明,更是一种全新的社会组织形态。 历史的教训在于,一个民族、一个国家如果固步自封,必将被时代淘汰。闭关锁国不等于自我保护,相反会让一个文明逐渐僵化、衰落。开放、学习、创新,才是生存和发展的根本道路。 在技术进步的道路上,文化包容显得尤为重要。接纳并不意味着全盘照搬,而是批判性地吸收,取其精华,去其糟粕。这需要智慧,需要开放的心态,更需要对自身文化的自信。