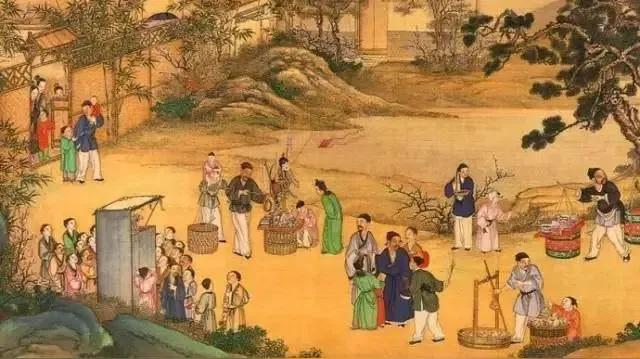

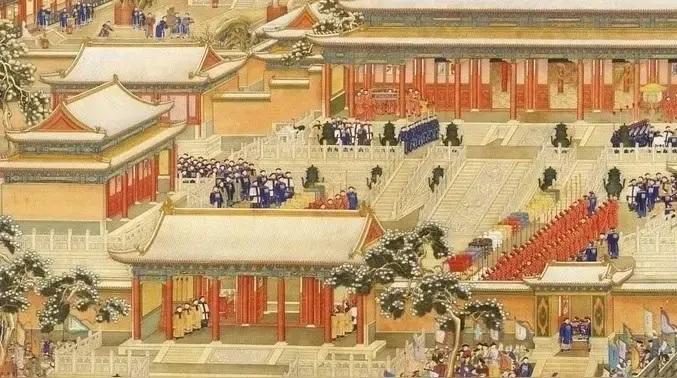

古今过年氛围感之比较:时长与特色 过年,那可是咱中国人心中的头等大事,从古至今都充满了浓浓的氛围感。不过,咱们的春节假期已经过去了,今天是上班摸鱼第一天。[捂脸] 话说回来,这古人过年的氛围感到底能持续多久呢?[灵光一闪] 且让我们翻开汉唐宋元明清的历史文献一探究竟,再和当代中国过年的情况做个有趣的对比。 汉朝时,过年那可是相当隆重。据《汉书·武帝纪》记载:“太初元年……以正月为岁首。”这正月初一就成了新年的开端,人们从腊月初八就开始忙活起来,准备各种腊祭用品,“腊者,接也,新故交接,故大祭以报功也。”腊祭之后,就进入了过年的预热阶段,这氛围感从腊月初八一直能持续到正月十五左右呢。整个过程中,人们祭祀祖先、燃放爆竹(那时是真的烧竹子哦,“正月一日,是三元之日也,谓之端月。鸡鸣而起,先于庭前爆竹,以辟山臊恶鬼。”),走亲访友,热闹非凡,妥妥的“过年大狂欢”,这就像一场超长的“春节联欢晚会”,从开场秀一直嗨到最后的大合唱。 唐朝的过年氛围感也不逊色。过年期间,“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”人们忙着贴春联(那时叫桃符),换新衣,互相拜年。从除夕开始,一直到上元节(正月十五),整个长安城都沉浸在欢乐的海洋里。大街上张灯结彩,各种表演精彩纷呈,就像现在的大型流量明星的巡回演唱会一样,处处都是“人气爆棚”的景象。 宋朝呢,过年的氛围感更是有过之而无不及。从腊月二十三祭灶开始,一直到元宵佳节,那是天天都有节目。孟元老在《东京梦华录》中描述:“士庶之家,围炉团坐,达旦不寐,谓之守岁。”守岁可是宋朝过年的重要活动,一家人围坐在一起,欢声笑语,这种温馨的氛围感就像现在的家庭温馨喜剧一样,让人心里暖暖的。元宵夜更是热闹得不像话,“东风夜放花千树,更吹落、星如雨。”花灯如昼,游人如织,这过年的氛围感持续的时间之长,节目之丰富,简直是“绝绝子”。 元朝虽然是少数民族政权,但也深受汉文化影响。过年时,同样有着祭祀、拜年等活动,从腊月到正月,也是热热闹闹的。 明朝,过年的习俗更加规范和丰富。从腊月开始准备年货,到正月里各种礼仪活动,如“长幼悉正衣冠,以次拜贺。”拜年的礼仪十分严格,这期间的氛围感庄重而欢乐,就像一场盛大的古装剧拍摄现场,人人都入戏很深呢。 清朝的过年氛围也延续了之前的传统,并且更加注重宫廷的过年礼仪。从腊月二十三开始,一直到正月十五之后,宫廷内外都是喜气洋洋的。 再看看当代中国,现在过年的氛围感从腊月底就开始逐渐浓厚起来。人们忙着打扫屋子、准备年货,贴春联,除夕夜全家团聚看春晚,守岁。不过,随着现代生活节奏的加快,很多人初七就开始上班了,过年的氛围感似乎在正月初七左右就被工作的忙碌冲淡了不少。不像古人,能持续那么长时间沉浸在过年的欢乐氛围中。但是,现代过年也有独特的地方,比如通过手机给远方的亲人朋友拜年,各种线上的新年活动,还有旅游过年等新方式,这就像给传统的过年注入了新的“流量密码”,让过年既有传统的韵味又有现代的活力。 总之,无论是古人还是现代人,过年都是充满欢乐和希望的时刻,只是在氛围感的持续时长和表现形式上有着不同的特色。