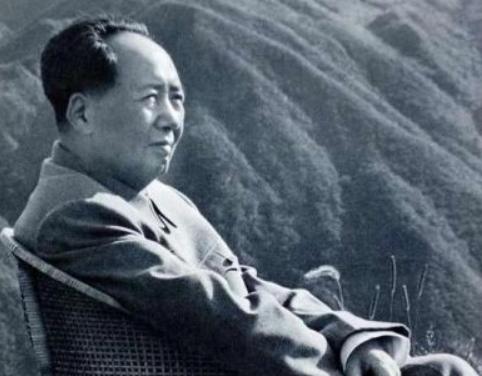

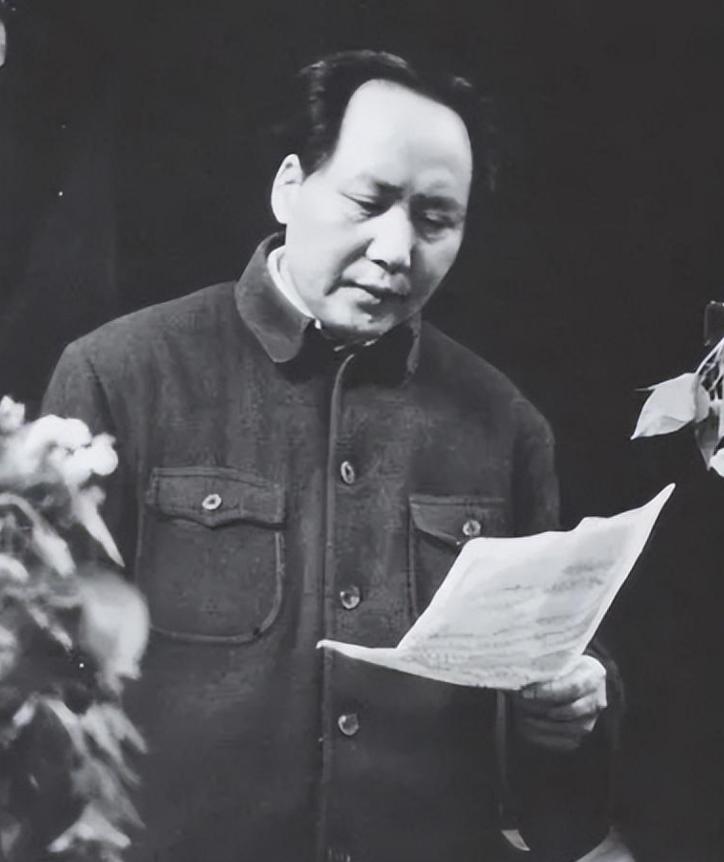

1964年,毛主席在谈到中苏领土问题时表示,苏联占据的中国领土太多,中方曾提出归还外蒙古但遭拒绝。一百多年前,苏联还占据了贝加尔湖以东的大片土地,包括伯力、海参崴、勘察加半岛等,并强调我们还没有跟他们算这个账。 1949年,中华人民共和国成立,标志着一个崭新的时代的开始。 那时的中国,百废待兴,国家的工业化进程刚刚起步,面对国内外的种种困难,新中国迫切需要外部援助来支撑经济与发展。 国际社会对新生的中国充满疑虑和不信任,在这样复杂的背景下,中国需要找到能够支持自己并为其提供技术与物资援助的国家。 苏联作为社会主义阵营的领导者,迅速成为中国最大的外部支持者,在当时,苏联被视为中国最重要的盟友,而两国之间的关系也在很长一段时间内持续保持着密切与友好的状态。 然而,在这表面上的合作背后,存在着难以调和的历史裂痕,尤其是两国之间长久以来的领土争端,这些争端不仅让两国的合作充满了张力,也为未来关系的破裂埋下了伏笔。 在中国的历史中,海参崴(今符拉迪沃斯托克)一直是一个问题,这个曾经属于中国的港口城市,在沙俄的侵略下被割占,至今仍是中国心中的痛。 海参崴的名字本身——“征服东方”——更是加深了中国人对这一地区失去控制的痛苦与愤怒。 这一历史问题成了中苏关系中的定时炸弹,尽管中国多次尝试与苏联沟通,要求就这些历史遗留问题进行谈判和解决,但苏联方面始终回避这一话题。 对于苏联而言,不平等条约早已成为既定事实,领土的归属不容讨论。 在这种情况下,领土问题成了两国关系中的一大障碍,而双方的合作,也因为这份历史纠葛,始终无法达到真正的和解。 进入1960年代,随着中苏两国在全球事务中的逐渐分歧,边界问题再次被提上议程。 1964年,双方正式启动了中苏边界谈判,表面上,两国似乎都愿意通过对话解决这些历史遗留问题,但实际上,这场谈判早已变成了双方利益与立场的博弈。 对中国而言,承认不平等条约的合法性意味着接受过去的历史不公,这在毛主席的领导下是无法容忍的。 而苏联则坚持认为,这些条约早已合法化,领土已经是他们的,双方在这个问题上没有丝毫妥协的余地,谈判很快就陷入了僵局。 就在这个时候,毛主席做出了一个出人意料的公开表态,1964年,毛主席在接见日本社会党人士时,突然发表了“苏联占的地方太多了”的言论。 这番话如同一颗重磅炸弹,瞬间引发了国际社会的广泛关注和猜测,苏联方面完全没想到,在如此紧张的局势下,毛主席会如此直白地抛出这样激烈的言辞。 毛主席的这番话,表面上看似冲动,实际上却是一种深思熟虑的外交策略。 在当时,中国与苏联之间的实力悬殊是显而易见的,中国的国力尚显薄弱,毛主席深知,如果与苏联爆发直接冲突,结果必定不利于中国。 毛主席的言论不仅仅是为了施加外交压力,更是为了通过舆论和心理博弈,迫使苏联回到谈判桌上,从而为中国争取更多的利益和话语权。 随着苏联的解体,中俄关系逐渐发生了变化,双方开始逐步化解过去的恩怨,并以更加务实的态度面对现实。 经过多年的磨合和调整,中俄关系进入了新的阶段,在这一过程中,两国在经济、能源、安全等领域的合作越来越深入。 曾经的边界问题和历史遗留问题逐渐被抛在了一边,双方选择通过对话与协商解决分歧,中俄关系的发展,尤其是能源和贸易领域的紧密合作,标志着两国关系的成熟与稳固。 回顾中苏(中俄)关系的发展历程,历史遗留问题虽然给两国带来了深刻的影响,但它们也通过外交博弈和智慧逐步走向了合作。 这种历史的教训提醒我们,国际关系中的每一次波动,都离不开历史的影响和各国战略选择的深思熟虑。 这段历史告诉我们,国际关系的未来,不仅仅是基于眼前的利益,更需要基于过去的教训,理解各国的文化、历史与安全需求。 我认为,中苏之间的边界谈判充满了复杂的历史背景和政治博弈。 毛主席当时的“算账”言论,虽然看起来很直接、激烈,但实际上是为了通过施压迫使苏联在谈判中作出让步。 这种策略虽然让双方关系更加紧张,但也展现了中国在国际舞台上运用外交智慧的能力。 而今天的中俄关系,已经从过去的对抗走向了务实的合作。 虽然历史遗留下来的问题不容易解决,但中俄的关系正在朝着更加平衡和合作的方向发展,这对两国具有重要意义。 (信息来源:环球网2017年2月24日——外交档案解密 毛主席为何要跟苏联算领土账)