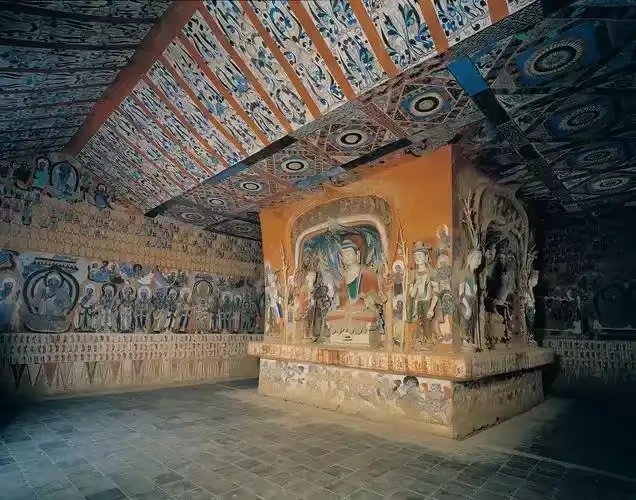

英国学者罗素曾来到中国,离开之际一位作家希望他指出中国人弱点,他不愿揭中国人的短但推辞不过,于是说出了三大缺点,字字扎心值得警醒! 英国哲学家罗素的中国之行,可谓是20世纪中外文化交流的一段佳话。 1920年,应梁启超之邀,罗素踏上了中国的土地,开启了为期一年的讲学之旅。 他先后走访了北京、上海、长沙、杭州、南京、保定等地,用他犀利的思想和精辟的见解,为中国知识界带来了一股清新之风。 罗素在上海期间,曾参观了著名的商务印书馆,这座当时中国最大的出版机构,其规模之宏大,令这位见多识广的哲学家也不禁惊叹。 在这里,他或许已经预见到,他的思想将通过这座“知识的殿堂”,传播到中国的每一个角落。 随行翻译赵元任,是罗素中国之行的另一个关键人物,这位年仅三十岁的青年才俊,与梁启超、王国维、陈寅恪并称“清华国学院四大导师”,学贯中西,才华横溢。 他的学术背景涵盖哲学、数学、物理等领域,再加上过人的语言天赋,可谓是罗素演讲的完美搭档。 在翻译过程中,赵元任传达了罗素的思想,还会根据自己的理解进行引申和阐发。 罗素在中国的演讲,内容广博,涉及哲学、物理、心理学、数学、逻辑学、社会学等诸多领域。 对于当时的中国,他提出了自己的见解:要解决内忧,就要发展教育、实现民主、消灭贫困、改善环境卫生、防止饥荒,要抵御外侮,就要建立强有力的政府、发展工业生产、修改不平等条约、建立强大的军队。 然而,罗素对中国人的某些特点,也有一些尖锐的评论,他指出中国人有贪婪、懦弱、冷漠的一面,但同时也强调,这需要放在当时的历史与社会背景下来理解。 在他看来,中国人还有坚韧、凝聚力强、消极抵抗力强等优秀品质,他在华期间,对佛教文化产生了浓厚的兴趣。 有趣的是,在离开中国时,一位中国作家请罗素直言中国人的缺点,罗素毫不讳言地指出了这三点。 而这位作家虽然认同,但也在积极探讨改进的方法。这令罗素感慨,正直是中国知识分子的可贵品质。 罗素的中国之行,是20世纪中外文化交流的一个里程碑,他的思想为彼时的中国知识界带来了新的启迪,拓宽了他们的视野,加深了他们对西方世界的认识。 而他的所见所闻,也通过他的著作,让西方世界对古老神秘的东方有了更全面的了解。 罗素访华对中国知识界产生了深远的影响,20年代初,研究罗素哲学思想的热潮在中国兴起,一些知识分子纷纷撰文,介绍和评论罗素的哲学思想。 而赵元任在翻译罗素的同时,也在学习他的数理逻辑理论,并于清华大学开设了一门数理逻辑课程,将这一领域引入了中国。 其实再看看这段历史,我们看到的是一位伟大思想家与一个古老文明的交汇,是不同文化间的碰撞与融合,是人类智慧的火花在跨越时空的对话中迸发。 罗素以他犀利的洞察和深邃的思考,为中国知识界打开了一扇窗,让他们看到了一个更为广阔的世界。 而中国,这个拥有悠久历史和灿烂文化的国度,也给了罗素一个全新的视角,让他重新审视东西方文明,思考人类共同的命运。 在今天看来,罗素对中国的某些评论或许有偏颇之处,但我们不能否认,他以一个局外人的身份,敏锐地洞察到了中国当时的一些问题。 这种直言不讳的批评,对于一个正在觉醒、渴望进步的民族来说,是一剂良药,而中国知识分子虚心接纳、积极改进的态度,也让人感到钦佩。 其实不同文明之间的对话和碰撞,从来都不是一帆风顺的,它需要双方怀着开放和谦逊的态度,需要以平等和尊重的精神,需要用理性和智慧去化解分歧、找到共识。 只有这样,不同文明才能实现真正的交融,人类才能在多元中达致和谐。 (信息来源:《一百年前,他为罗素访华做翻译,到什么地方用什么方言》——上观新闻)