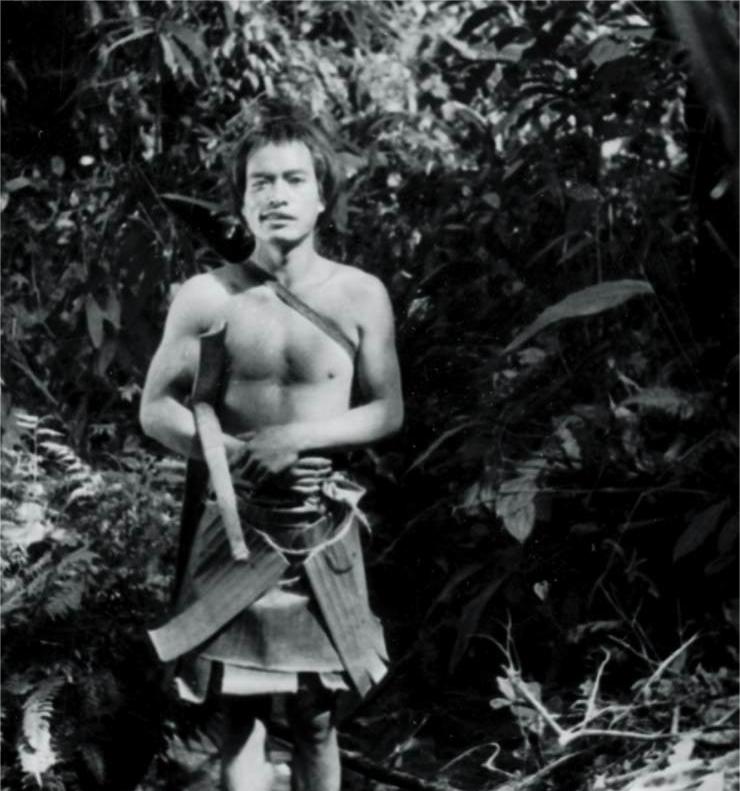

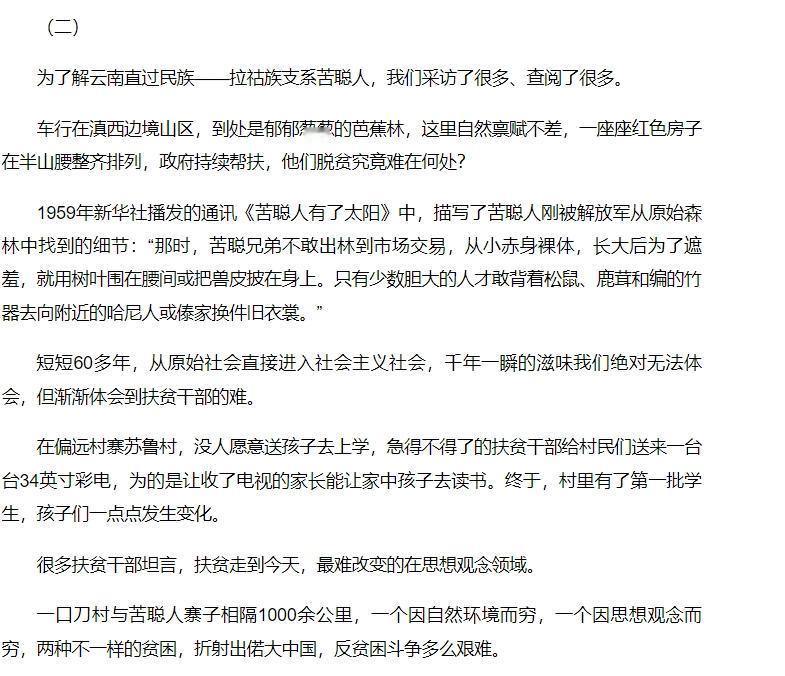

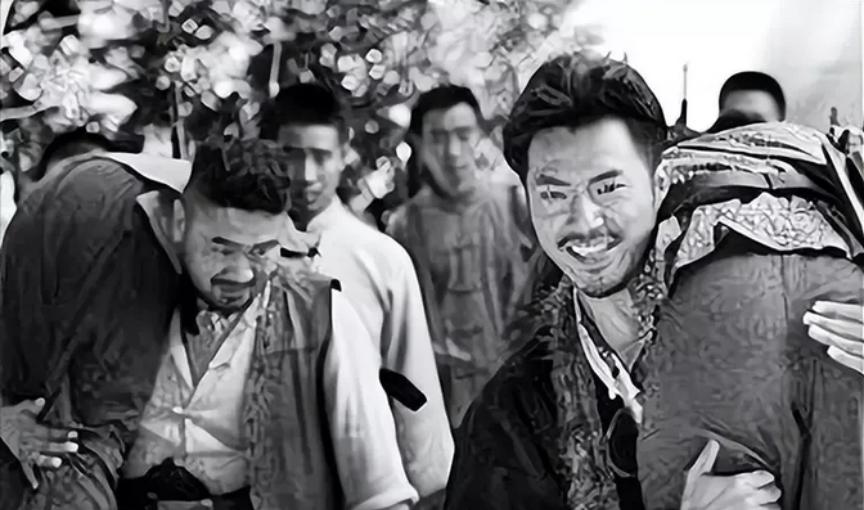

1956年,一支解放军小分队进入云南的原始森林,不料竟在此发现了3万名“野人”,生活方式如同原始时代,令人瞠目结舌。 1956年的一天,云南省哀牢山密林深处,一支解放军小分队正在执行例行巡逻任务。这片原始森林位于海拔3000米的高山之上,树木参天,藤蔓纵横。战士们披荆斩棘,在崎岖的山路上前行。 就在这次寻常的巡逻中,他们遇到了一个惊人的发现。远处的林间,忽然出现了几个衣着异常简陋的身影。这些人只用兽皮和树叶遮盖身体,看到解放军后立即躲进了密林深处。战士们起初以为遇到了普通的山民,正准备上前打招呼,却发现这些人行为异常警惕,见到陌生人就四散奔逃。 经过一番追寻,解放军战士们终于追上了其中几人。然而,当他们试图用普通话交谈时,却发现这些人完全听不懂。无奈之下,战士们只能通过手势和表情来表达善意,并拿出随身携带的干粮分给他们。看到战士们和善的态度,这些人渐渐放下戒备,带领他们来到了他们的居住地。 眼前的景象令战士们震惊不已。在这片原始森林中,竟然生活着数千户人家,经过初步估算,人数可能达到3万之多。这里的人们过着与现代社会完全隔绝的生活:大部分成年人仅用兽皮遮体,婴儿们则用芭蕉叶裹身。仅有少数年长者身着以蜘蛛网编织而成的简易衣物。 他们的居所也十分原始,不是用树枝搭建的简易棚屋,就是地上挖出的坑洞。这里没有现代农具,他们种地全靠木棒在地上戳洞播种。他们的生活方式停留在原始社会后期的氏族公社阶段,主要依靠采集野果和狩猎小型动物维生。取火方式也十分原始,是用两根竹片不断摩擦产生热量。经过后续调查,这些人被确认为拉祜族的一个分支——苦聪人。他们的祖先在几百年前为躲避战乱,带领族人逃入这片深山。 苦聪人有着独特的文化传统。他们依旧保留着原始的氏族制度,族群中的重大事务皆由年长者共同商议抉择。他们没有文字,全靠口耳相传来保存历史和文化。他们笃信万物有灵,对自然满含敬畏之心,从而构建起一套独树一帜的信仰体系。 这次意外发现立即引起了各级政府的高度重视。解放军小分队在留下部分食物和衣物后,立即向上级报告了这一发现。很快,云南省政府派出专门的工作组,对苦聪人的生活状况进行了详细调查,并开始着手制定帮扶计划。 这个发现不仅震惊了当地,更引发了全国的关注。在20世纪中期的中国,竟然还有一个部落过着与原始社会相似的生活,这个事实令人难以置信。而这也标志着苦聪人与现代社会的第一次正式接触,他们即将开始一段跨越千年的历史性转变。 在发现苦聪人后,一场大规模的帮扶行动随即展开。现年已有八十多岁的苦聪族老人李明回忆,当时第一批工作队带着粮食、盐巴和衣物进山时,族人们都十分好奇。这些来自山下的物资,让从未见过现代生活的苦聪人第一次感受到了外面世界的便利。 工作队的首要任务是动员苦聪人下山定居。政府为他们准备了完善的帮扶方案:发放衣物、生活用品、口粮,还配备了耕牛和种子。当地的哈尼族群众主动教他们盖房,傣族同胞则让出部分土地供他们耕种。这体现了云南各民族间的深厚情谊。 然而,改变根深蒂固的生活方式绝非易事。许多苦聪人对山下的生活产生了抗拒:他们习惯了刀耕火种的耕作方式,喜欢围着火塘的群居生活,甚至担心山下炎热的气候会让他们染上疾病。加上性格内向,不习惯与外人交往,大部分苦聪人很快就重返山林。 一个典型的例子就是后来被称为"六搬村"的聚居点。这个村子的居民在二十多年间反复搬迁了六次之多,每次下山没多久就会重返深山。这种现象反映出,单纯依靠政府的无偿援助和劝说并不能从根本上解决问题。 转机出现在农业生产技术的引入上。农业技术员手把手教导苦聪人种植杂交水稻,使他们的粮食产量从原来的亩产100公斤提高到了400多公斤。看到实实在在的收成,不少苦聪人开始改变想法,愿意留在山下定居。 但问题仍未完全解决。长期的无偿帮扶,致使部分苦聪人滋生依赖心理,视接受援助为理所应当之事。为了扭转这种局面,政府调整了帮扶策略。在新一轮建房工程中,政府要求每户出资1万元并参与建房劳动,这让苦聪人更加珍惜来之不易的新家园。 时代发展的浪潮奔涌向前,苦聪人的生活亦随之发生了天翻地覆的巨变。他们的村寨接通了电力,装上了路灯,建起了沼气池,架设了4G信号塔。一些年轻人开始接触智能手机和互联网,与外界的联系越来越密切。 在这些变迁中,最引人注目的是教育的进步。2018年,苦聪族青年王生云于北京大学荣膺博士学位,成为该族群有史以来的首位博士。这个消息在苦聪人中间引起轰动,成为激励年轻一代追求知识的典范。 一些具有经商头脑的苦聪人也开始尝试现代商业活动。他们开设小超市,经营网店,将当地的土特产品通过电商平台销往全国各地。以村民熊开明为例,其参加政府举办的电商培训后,便开始在网络上售卖山区特产,从而将传统农产品推向更为广阔的市场。