1976年,众人替毛主席守灵,突然,一阵急促的脚步声打破了寂静,只见一位身材魁梧的老将军,大步流星地走进灵堂,腰间还别着一支手枪!

(信息来源:凤凰资讯2009.1.9许世友为何违反规定 带枪进人民大会堂)

1976年9月9日零点10分,一代伟人毛泽东的心脏停止了跳动,在此之前的24小时,他身上连接着各种医疗器械,却依然坚持断断续续地阅读文件和书籍,共计11次,近3小时。

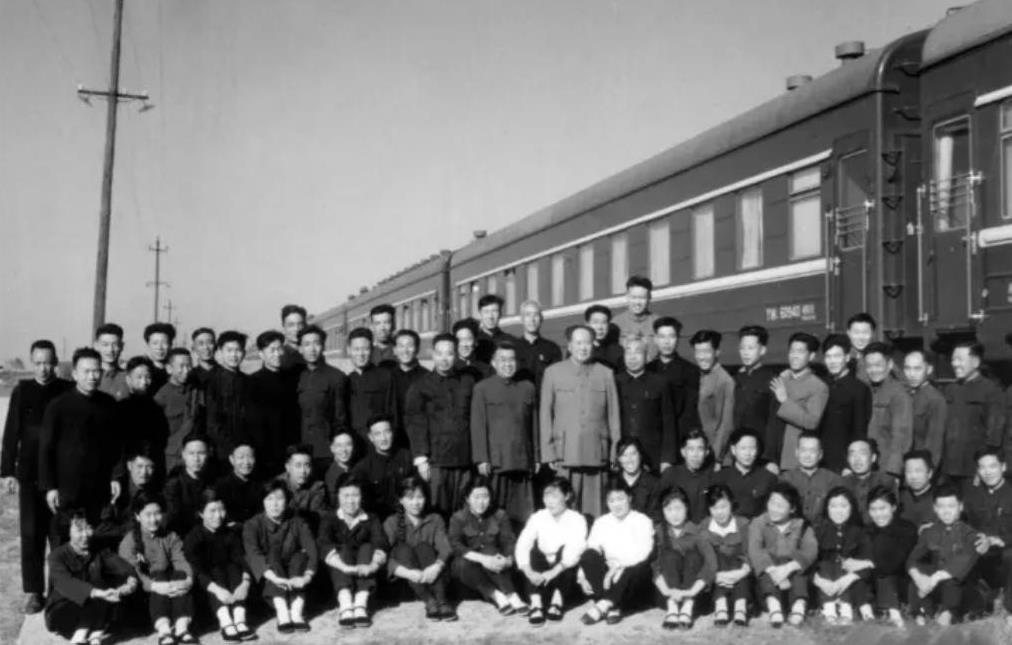

就在7个多小时前,他还最后一次翻阅了文件,生命最后的时刻,他依然心系国家,令人唏嘘,而就在伟人离世的消息传遍全国的同时,另一位性格鲜明的开国将领许世友,正保持着他一贯的习惯——枪不离身。

毛主席离世后,他的灵车也成为人们关注的焦点,这辆灵车最初并非为其设计,而是一辆医疗用车,唐山大地震后曾供毛主席办公和医疗使用。

在毛主席逝世后,北京汽修四厂的工人们临危受命,将这辆医疗车改造成了灵车,从厂长到普通工人,所有人都满怀悲痛,竭尽全力,为的就是让伟人走得安心体面。

北郊木材厂的工人们也精挑细选最好的木材,手工打蜡,小心翼翼地运送到汽修四厂,生怕有一丝损伤,灵车改造过程中,工人们克服了时间紧、任务重、条件艰苦等重重困难,甚至连拧螺丝这样的小事都亲力亲为,用手掌磨出血泡也毫无怨言。

他们用实际行动表达了对伟人的深切哀悼和无限敬意,在此之前,周总理逝世时,使用的灵车是由同一家工厂制造的640型单机客车,取代了以往的“五七型”公共汽车,也体现了当时中国汽车工业的进步,更早之前,中央领导人逝世通常使用普通解放车载送灵柩,覆盖松枝白花,车头摆放遗像。

而许世友,这位戎马一生的将军,他与枪的故事如同他传奇的人生一样引人注目,他不但在战场上枪不离身,即使在和平年代也保持着这个习惯。

据他本人所说,这是为了保持枪法,以备战时之需,他甚至在出席重要会议、进入人民大会堂时也携带枪支,可见他对自身安全的重视程度以及对枪的依赖。

许世友的“胆”也像他的枪法一样,精准而有力,在九大召开期间,面对江青的质问,他直言不讳地表示自己没有投她的票,理由很简单——“不了解你”,这简单的三个字,背后是许世友不畏强权、坚持己见的铮铮铁骨,他敢于表达自己的真实想法,即使面对的是当时炙手可热的人物。

许世友的胆量和枪法,都源于他身经百战的经历,在红军时期,他曾亲身经历了残酷的AB团事件,和他搭班子的五任政委都先后被处决,而他却奇迹般地幸存下来。

这段经历无疑对他产生了深远的影响,他总结自己的生存之道是“不说话”和“打仗不怕死”,在那个动荡的年代,保持沉默和勇猛作战或许是最好的保命符。

济南战役是解放军首次攻克大城市,许世友在战前就做好了牺牲五个团兵力的准备,“一将功成万骨枯”,这句话在许世友口中,不再是文人墨客的感叹,而是他亲身经历的战争残酷现实,这或许也是他枪不离身的原因之一,时刻准备战斗,时刻准备牺牲。

许世友的性格如同他的枪法一样,干脆利落,直指要害,他坦荡磊落,从不掩饰自己的想法和经历,他与“铁姑娘”的交谈中,直言自己前半生的经历和枪不离身的原因,他性格直爽,从不拐弯抹角,有什么说什么。

虽然许世友是名震一方的武将,但他并非不近人情,他对郭兴福教学法给予了肯定,同时也指出了南京军区存在的不足,体现了他实事求是的态度,他批评一位师政委看戏时去了后台,但他也愿意听取解释,并亲自与对方沟通,可见他并非一味严厉,而是恩威并施。

许世友与铁瑛的交往,也体现了他公私分明的原则,铁瑛曾先后在南京军区担任军法处处长、军事法院院长等职务,与许世友在工作上有所接触。

但据铁瑛回忆,两人并没有私交,只是工作上的往来,即便如此,许世友依然对铁瑛的工作给予支持,并在铁瑛转达下属的疑问时,答应亲自解释,体现了他对下属的关心和尊重。

许世友的一生,与枪相伴,与战争相连,他的性格棱角分明,坦荡磊落,他的胆识和枪法一样,都令人敬畏,他的一生,是戎马倥偬的一生,是充满传奇色彩的一生。

而毛泽东的离去,则标志着一个时代的结束,两位伟人,一个在硝烟弥漫的战场上,一个在风云变幻的政坛上,都留下了自己独特的印记,他们的故事,将永远被历史铭记。

许世友对枪的执着,或许可以理解为一种安全感的象征,在那个动荡的年代,枪是他最信任的伙伴,他的“胆”,则是源于他丰富的战斗经验和对自身实力的自信。