🔻超短篇。

🔻分享了《唐探1900》的这段演讲,这其实与当下世界正在发生的一件故事是有吻合之处的。

🔻特朗普上任后就宣布启动终止出生公民权的程序,这将引发一场法律斗争。

🔻终止出生公民权,这一问题需要通过美国宪法修正案或法院来解决。该行动的重点是“并受第十四修正案管辖,以明确联邦政府在未来不会承认在美国出生的非法移民子女自动获得出生公民权。”

🔻本周三,第二位美国联邦法官阻止了特朗普试图终止出生公民权的行政命令。博德曼法官在听证会上说:“该命令与第 14 条修正案的明文规定相抵触,与最高法院 125 年来具有约束力的判例相矛盾,与我们国家 250 年来通过出生获得公民身份的历史背道而驰。”

🔻特朗普领导下的美国司法部正在其辩护,辩称该法令所涵盖的移民子女不能成为公民,因为......美国原住民的子女不是美国公民(指印第安人子女最初并未因其原住民身份获得美国公民权)。

🔻而加州等州则联合对抗,援引《黄金德案》强调宪法第14修正案不可动摇。

🔻这里有个典故,和唐探1900的故事一样,与中国人有关。

🔻这个中国人叫黄金德。

🔻他 1873 年生于加利福尼亚州旧金山的萨克拉门托街 751 号,这是他的商人父母在唐人街经营的一家公司(Quong Sing)的地址。他的父亲黄思平和母亲李薇从中国广东台山移民而来,不是美国公民,因为 1802 年的《入籍法》规定他们在他出生前后都没有资格入籍。黄金德没有像父亲一样成为商人,而是在唐人街的餐馆做厨师。

🔻尽管当时美国社会对华人存在严重种族歧视(如1882年颁布的《排华法案》),但黄金德因出生在美国,理论上应享有公民权。

🔻1889 年,当时年仅十多岁的黄金德随父母前往中国,父母决定将黄金德送回中国,回到祖居的翁星台山村。在台山期间,黄金德与祖籍附近村庄的绮绣结婚。他于 1890 年返回美国,在台山不仅留下了父母,还留下了妻子,在他返回加利福尼亚后,妻子生下了他们的第一个儿子。根据 1882 年的《排华法案》,作为劳工的他不能将妻子带到美国。1890 年 7 月,他独自一人抵达旧金山后,以他是土生土长的美国公民为由重新获准入境,但一名不愿透露姓名的移民局官员在他的档案中留下了一张纸条,质疑他声称自己出生在美国的真实性。

🔻1894 年 11 月,黄金德再次乘船前往中国暂住,与妻子在广东台山的家村团聚。他第一次见到了大儿子,并怀上了二儿子。但是,当他于 1895 年 8 月乘坐科普特号船返回时,却在旧金山港被海关扣留,美国海关征税员约翰·怀斯(John Wise)以《排华法案》为拒绝他入境,理由是:尽管黄金德在美国出生,但他不是美国公民,而是中国臣民,因为他的父母是中国人。在案件审理期间,黄被关押在旧金山海岸附近的汽船上长达五个月。

🔻黄金德在旧金山中华会馆的资助下提起诉讼。1896年,联邦地区法院裁定其公民身份成立,但美国政府直接上诉至美国联邦最高法院。

🔻美国政府主张:根据《排华法案》,黄金德父母作为“不可归化外国人”,其子即便出生在美国领土也不应获得公民身份。此案直指宪法第十四修正案(1868年通过)第一款的核心:

🔻“凡在合众国出生或归化并受其管辖者,均为合众国及其所居州公民。”

🔻1898年3月28日,美国联邦最高法院以6:2的多数意见支持黄金德,认定根据宪法第14修正案,所有在美国出生的人(除外交官子女等特例外)均为公民,无论父母国籍。

🔻该判例将第十四修正案的出生公民权原则具象化,成为美国处理移民后代公民身份问题的法律基础。至今,每年约30万无证移民子女凭借此判例获得公民身份。尽管裁决未能立即改善华人受歧视的处境(黄金德本人后来仍因身份问题被德州移民官员拘留),但美国法律研究者认为:它标志着华裔通过法律途径反抗系统性歧视的觉醒,并激励了后续民权运动。

🔻这就是《United States v. Wong Kim Ark (1898)》案,《美国政府诉黄金德案(1898)》,是美国联邦最高法院关于出生公民权的里程碑式案件,确立了在美国领土内出生者自动获得公民权的宪法原则,深刻影响了美国移民政策和少数族裔权益。

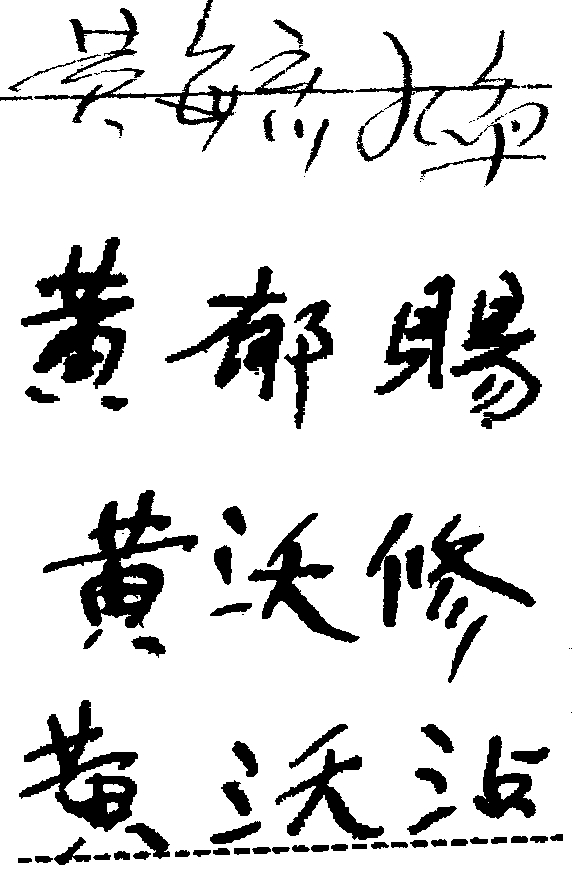

🔻由于黄金德的美国公民身份得到最高法院的确认,黄金德的长子 Wong Yoke Fun (黄毓煥)于1910年从中国来到美国,寻求通过血统承认其公民身份,但美国移民官员声称在其移民听证会上发现证词有出入,拒绝接受黄金德关于男孩是其儿子的说法。黄金德的另外三个儿子Wong Yook Sue (黃郁賜)、Wong Yook Thue (黃沃修)和 Wong Yook Jim (黃沃沾)于1924年至1926年间来到美国,并被接纳为美国公民。

🔻黄金德案恰似美国移民史的缩影:原告中文名“Kim Ark”在粤语中谐音“金屋”,暗喻“美国梦”的物质承诺;其法律抗争轨迹(旧金山—中国—最高法院)映射着早期华裔“跨太平洋公民身份”的撕裂与重构;判决书引用的英国普通法传统,揭示了美国法理中“出生地原则”与欧洲“血统原则”的文明博弈。

🔻1898年美国最高法院对黄金德案的判决,常被描绘为美国宪法精神的胜利。但若将镜头对准判决书背后旧金山的腥风血雨,便会发现这纸文书不过是资本与种族主义媾和后施舍的残羹冷炙——正如《唐探1900》中白轩龄听证会演讲所揭示的:美国政治的本质,从来是资本铁蹄下的权力游戏。

🔻黄金德案看似确立了“凡在美出生即为公民”的宪法原则,实则暗含殖民时代的权力算计:19世纪横贯北美的大铁路需要华人“苦力”的尸骨铺就,但当第二代华裔依据出生权主张公民身份时,既得利益集团立即搬出《排华法案》阻挠。美国最高法院的妥协式判决,恰似《唐探1900》中美国资本对华工“既要驱逐又要留用”的矛盾——既需维持种族主义意识形态,又难舍廉价劳动力血肉工厂。

🔻一派叫嚣“华人抢走工作”,一派却暗中计算“每具华工尸体价值1.3美元铁路债券”。

🔻难道2025年的现在,这种矛盾就有所改变吗?加州不需要非法移民作为廉价劳工吗?加州人难道不热衷于驱逐非法移民吗?

🔻在排华法案肆虐时期,该判决似乎为少数族裔提供了宪法保护,20世纪后,该原则相继惠及日裔、墨裔等移民群体,成为美国现代多元社会构建的基石。然而,“美国需要少数族裔,但美国又仇恨少数族裔”,这才是其中亘古未变的时代逻辑。

🔻这场19世纪末的诉讼,至今仍在定义着谁能够宣称“我是美国人”,或者说:

🔻“你是哪种美国人”。