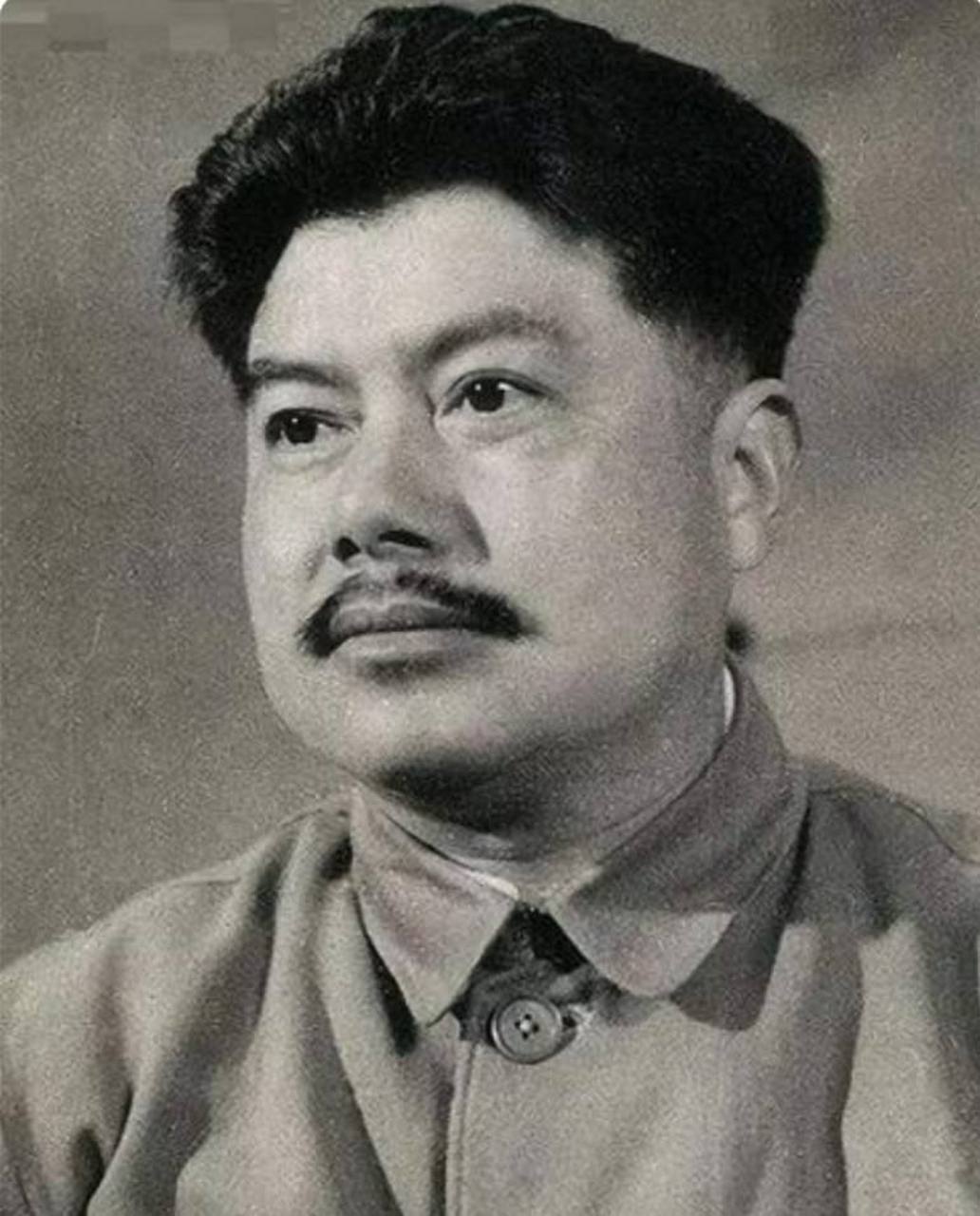

1949年,上海市长陈毅收到一封信,信上要求政府一定要把吴淞路466号的房产赠予她,陈毅了解原委后,眼角泛起泪花…… 1949年的上海,百业待兴。这座经历过战火洗礼的城市,正在新中国的怀抱中缓慢复苏。 一封来自寒风中的信件,辗转到了上海市长陈毅的办公桌上。信封上的字迹工整却略显苍劲,透露出写信人内心的坚韧。 信中的内容并非是寻常百姓的诉求,而是一位抗战英烈遗孀的请愿。写信人不仅提到了吴淞路466号的房产问题,更讲述了一群流离失所的抗日老兵的困境。 这些老兵曾在抗日战争中出生入死,如今却居无定所,甚至沦为乞丐。他们中有的人身患战争带来的旧疾,有的人因为伤残无法从事重体力劳动。 在信的末尾,署名是凌维诚。这个名字背后的故事,让整封信的分量变得无比沉重。 凌维诚是"八百壮士"谢晋元的妻子,她的丈夫在1937年淞沪会战中率领524团在四行仓库奋勇抵抗日军。这段历史在上海广为流传,被视为中国军人不畏强敌的象征。 然而在1941年,谢晋元惨遭部下暗杀。这个噩耗传来时,凌维诚正在广东蕉岭独自抚养四个年幼的孩子。 战后,凌维诚曾多次向国民政府求助,希望能够解决老兵安置和子女教育的问题。但每一次都是无功而返,甚至连一个见面的机会都难以获得。 如今,她再次提笔写信,这一次的对象是新中国成立后的上海市政府。信中详细记录了524团老兵的现状,以及她这些年来为了帮助这些老兵所做的努力。 对于吴淞路466号的房产,凌维诚在信中说明这里曾是524团的驻地之一。她希望能够将这处房产作为安置老兵的场所,让这些为国尽忠的军人能够安度晚年。 陈毅在看完这封信后,立即着手调查核实信中提到的情况。很快,关于"八百壮士"和524团的往事,以及凌维诚这些年的经历,都摆在了他的案头。 1937年的淞沪会战中,四行仓库成为了中国军人抗击日寇的重要据点。当时的524团副团长谢晋元临危受命,带领仅有的四百余名士兵坚守阵地。 为了振奋军心,谢晋元对外宣称有"八百壮士"。在四行仓库的四天四夜里,524团将士们面对日军的猛烈进攻,始终没有退缩半步。 日军多次对四行仓库发起猛攻,每一次都被524团顽强击退。这场战斗不仅打出了中国军人的威风,更在国际社会引起了强烈反响。 然而在坚持了四天四夜后,谢晋元接到了撤退的命令。524团被要求撤入租界,这个决定背后有着复杂的国际因素和军事考量。 进入租界后,524团的处境并不轻松。租界当局收缴了他们的武器,将这支英勇的部队变成了实质上的"被监管者"。 1941年,日军已经控制了上海大部分地区。此时的伪政府开始对谢晋元展开招降行动,许诺高官厚禄。 面对诱惑,谢晋元始终保持着军人的气节。他每天依然带领部下进行操练,维持着军队的纪律和精神。 但是在1941年4月24日,一场精心策划的暗杀,结束了谢晋元的生命。几名被策反的部下用尖刀刺向了毫无防备的谢晋元。 这个噩耗传到广东蕉岭时,凌维诚正独自抚养着四个孩子。从一个锦衣玉食的千金小姐,她已经变成了一个要面朝黄土背朝天的农妇。 为了维持家计,凌维诚不得不下田劳作。曾经娇生惯养的双手,因为常年操劳变得粗糙。 抗战胜利后,凌维诚带着孩子们来到上海,想要寻找丈夫的墓地。一路上,她遇到了许多谢晋元的老部下。 凌维诚曾多次向国民政府求助,希望能够为这些老兵争取一些基本的保障。她带着孩子去见蒋介石,却只得到了一些敷衍的承诺。 面对困境,凌维诚开始自己想办法。她用微薄的工资接济那些最困难的老兵,尽管自己的生活也并不宽裕。 战争结束后,凌维诚不仅要照顾孩子,还要为524团的老兵们奔走。她记得丈夫生前最牵挂的就是这些一起出生入死的战友。 在了解了事情的来龙去脉后,陈毅很快作出了决定。他签署了一份文件,不仅解决了凌维诚一家的住房问题,还安排相关部门着手解决524团老兵的安置工作。 凌维诚的子女们也得到了良好的发展机会。长女谢雪芬进入东北财经学院学习,毕业后在冶金部工作;次女谢兰芬在解放军化学兵学校完成学业,随后进入卫生系统工作。 次子谢继民通过自己的努力,在基层工作中积累经验,最终在杨浦区委任职。只有身患重病的长子未能实现理想,但也得到了妥善的照顾。 四行仓库保卫战作为抗日战争的重要战役,它的历史意义被重新审视。这不仅是一场军事战斗,更是中国军人不畏强敌、誓死卫国的象征。 在新中国成立后,四行仓库被列为重要的革命历史纪念地。这里成为了爱国主义教育的重要基地,让更多人了解这段历史,缅怀先烈。 凌维诚在晚年时期,生活得到了很大改善。她不需要再为生计奔波,也不用再为老兵们的处境操心。 1991年,凌维诚在上海去世,按照她的遗愿被安葬在丈夫谢晋元的墓旁。这对在战火中被分离的夫妻,终于在永恒中重聚。