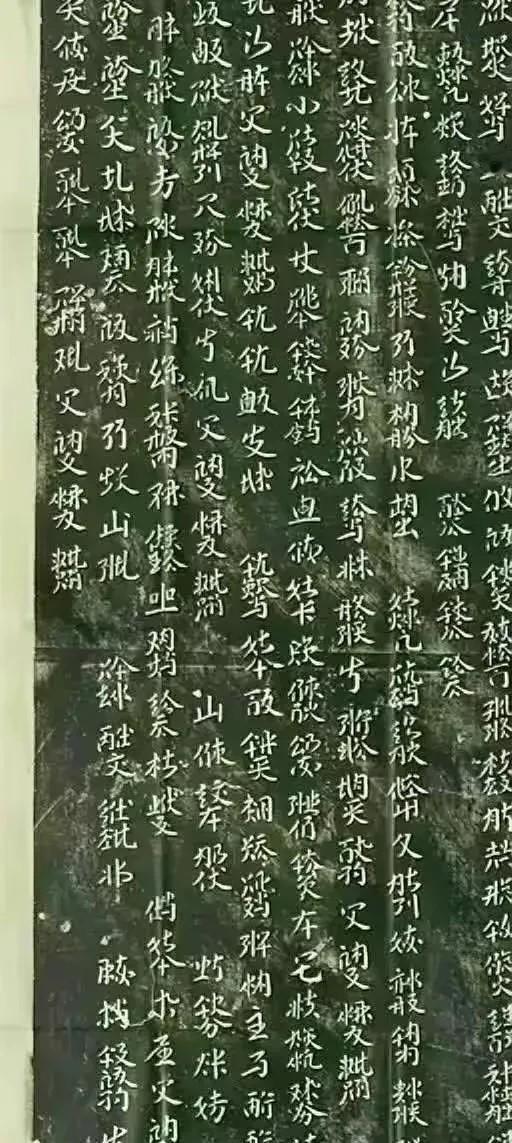

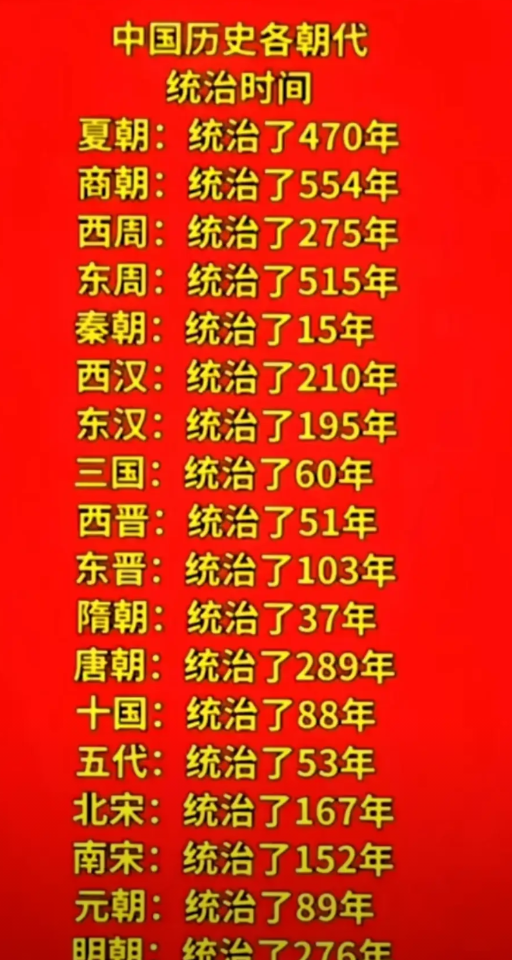

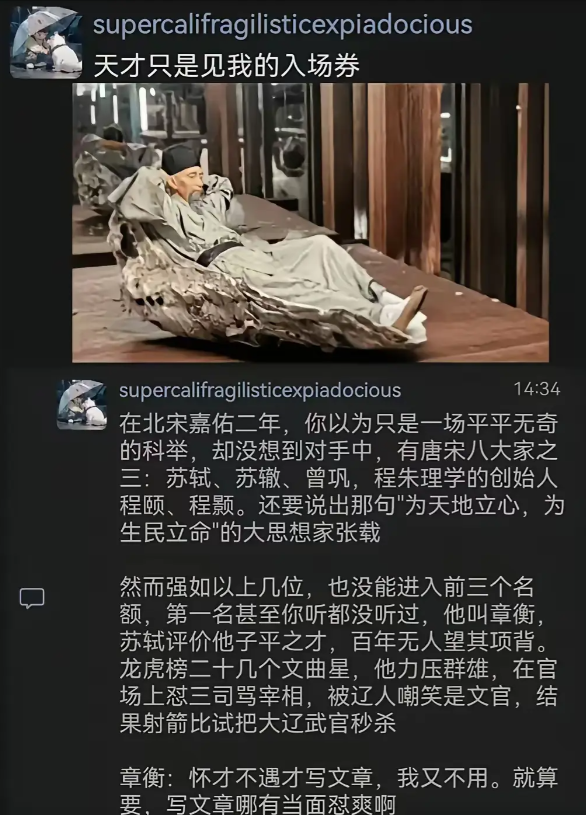

传说中的契丹文被称为方块字,看上去非常“中文”,却完全无法辨认。是否有人了解契丹文呢?请发表评论。 内蒙古东部的林西县,位于大兴安岭的北端,毗邻广袤的乌珠穆沁草原。这里常年宁静,唯有西拉木伦河自深山中流淌,穿过这片安逸的峡谷。在民国九年(1920年)的春天,林西县的一座辽国大墓被发掘出来,立即引起了国内外学者的高度关注。 这个偏远小城一时成为了世界的焦点,一个失落已久的王朝再次出现在世人眼前。此次考古发掘中,出土了大量辽国文物,其中有四块石碣,其中两块为汉文,另外两块为契丹文。这一发现对于契丹文字的研究,具有巨大的历史意义。 在那个年代,由于考古技术尚不发达,学者们只能采用手写的方式将这些契丹文字抄录下来。总共有1439个契丹文字被记录下来,而此前中国的契丹文字资料仅限于陶宗仪在《书史会要》一书中提到的“朕敕走马急”五个字。这一千多个契丹文字的发现,对于契丹语言学和历史学研究来说,具有无可比拟的重要性。 契丹文大多限于贵族阶层的使用,如《辽史》所述,能够通习契丹字的人并不多,主要是辽代的上层人物,如耶律倍、耶律庶成、萧韩家奴、萧音月奴等。这些文字大多用于碑刻、墓志铭、符牌、军旗等场合,偶尔也用于诗文和外交书函,但并没有广泛传播到普通百姓之间。 虽然契丹文字的使用范围较窄,但它在辽代及其后期的历史中扮演了重要的角色。辽朝灭亡后,金国仍然沿用契丹文字,甚至持续了53年之久。金朝在创制女真文字的过程中,契丹文字为其提供了重要的参考和启示。因此,尽管契丹文字在辽朝灭亡后逐渐退出了历史的舞台,但它的影响力依然延续了几个世纪。 2019年,在辽宁省一座保存完好的辽代古塔内,考古工作者发现了一块刻有大量契丹文字的石碑。这些方方正正的文字,乍看之下与中国传统汉字极为相似,却让在场的专家们大感困惑。石碑上整齐排列的文字,像一串待解的密码,静静地诉说着千年前的故事。 这种被称为"方块字"的契丹文字,是目前全球仅有极少数专家能够解读的神秘文字之一。中国社会科学院的刘凤翥研究员,已故的阎万章教授,以及日本学者丰田五郎,是当代少数几位能够解读契丹文的专家。在已知的3000多个契丹文字中,考古发现的仅有1000多个,而其中大部分至今仍未能完全破译。 公元920年,正值契丹国势日渐强大之际,辽太祖耶律阿保机意识到,一个强大的帝国需要自己的文字系统。于是,他委派耶律突吕不等人,开始了创制契丹文字的工作。契丹大字虽然在视觉上与汉字相似,但在使用过程中却暴露出了诸多不便。由于一个音节往往需要多个字符来表示,这种复杂的书写方式在日常使用中显得颇为繁琐。 正是基于这些实际困难,仅仅五年后,耶律阿保机的弟弟耶律迭剌便着手改良了这一文字系统。受到回鹘文的启发,耶律迭剌创制了契丹小字。与大字相比,小字的结构更为简约,更适合记录契丹语的发音。这种新的文字系统包含了450多个表音符号,每个文字都是由声母和韵母组合而成,书写时使用点、横、竖、撇、捺、钩等基本笔画,既保持了方块字的视觉特征,又提高了书写效率。 辽朝的建立离不开阿保机的政治眼光和领导才能。他在建立政权之前,积极招揽各方英才,形成了自己强大的智囊团和精锐将领。阿保机的开国功臣中,许多人是追随他南征北战、屡立战功的猛将。建立辽国后,他任命了二十一名功臣,并将他们分别比作自己身体的各个部位,形象地表明他们在辽政权建立过程中的重要作用。 辽朝建立初期,阿保机深知国家治理的关键在于借鉴中原的封建政治制度。因此,他广泛启用汉人文士参与政务,制定国家的法令和政策,推动了契丹社会的政治、文化制度的建立。汉人文士帮助阿保机制定了各种典章制度,并在辽朝的政治、军事、经济等领域发挥了重要作用。 辽国灭亡后,契丹人四处流散,其后代融入了中国的各民族。虽然这些后裔的族群名称各异,且多已改为汉族、彝族、布朗族、佤族等,但他们的血脉中依然保留着契丹人的遗传。仅在保山地区,便有超过十万“本人”后裔,他们的家族历史和民族根源,仍深深植根于契丹文化中。 1919年,凯尔温被派往所辖教区最北部偏远的浩珀都小村(现今位于内蒙古自治区林西县大营子乡)天主堂,开始了他的传教工作。在这个过程中,他也参与了盗掘辽朝帝陵永庆陵的事件。 尽管他无法理解碑文内容,但仍然认为这些是极为珍贵的文物。在掘墓过程中,凯尔温特意雇佣了华人,花费五天时间,将契丹文的《兴宗皇帝哀册》和《仁懿皇后哀册》以及相应的汉文《仁懿皇后哀册》全文逐字抄录下来。 几经岁月,1933年,比利时的另一位传教士闵宣化在《通报》第30卷中用法文发表了《辽庆陵》一文,也提及了契丹文字。凯尔温与闵宣化的发现,激发了民国时期学术界对契丹文字的研究热潮。中外学者争相考证,使得这一“死文字”在近现代得到了重新复兴。

契丹文和西夏文,都是从汉字改编而来。因为其本族没有文字,所以建国后因为不方便,就有人改汉字成契丹文加以利用。

哈,终于找到日语的兄弟了,之前读了一本书,说是一个汉人流落西夏帮他们造了一种文字,如果这是,他用的是加法,日本人用的是减法,我们又有什么办法,这是毛笔最可能的想法,有一个叫徐冰的也用这种艺术形式,造了很多很像汉字的天書。

很多文字都是从汉字改编,比如古越南文字,古朝鲜文字,日文等。蒙文是从维吾尔文改编,当时因蒙古族没文字成吉思汗就派人制造本民族文字,这个人就借鉴了维吾尔文创造了蒙古族文字。

看彼岸乱的妙

辽太祖耶律阿保机,在公元920年时下令给大臣耶律突吕布和耶律鲁不古造辽朝文字,因此才有了辽字,即契丹文。辽朝字,脱胎于汉字,是由汉字架构演变出来的,象汉字,又不是汉言。此文,不流通,知者甚少。文中图示碑文,叫契丹文。

用户10xxx89

你以为你脑子和脚反过来长的吗

carllei

这就感谢千古一帝秦始皇了,统一了文字,才有统一的中国。

夏事归秋 回复 03-01 00:50

知道辽是哪年吗?

四步像 回复 03-20 08:20

秦始皇统一的地图有东北内蒙?

天涯漫步

女真大小字也是用汉字,一直用到明末。问题就是过于复杂,识字的人太少,而且和语音表达并不是完全对的上。于是清朝基于蒙古文创造了满文。

汤姆哈迪

形似汉字 实则拼音文字

云飞扬 回复 02-28 16:47

这些是仿汉表意字,并不是拼音文字!

你的点赞很到位

[哭笑不得]就是既要当婊子又要立牌坊,然后下属大臣照瓢画葫芦,一顿臆改糊弄契丹王,看看,字造出来了

用户17xxx24

如果不是始皇大帝,全国分裂,文字口音全不知道啥样。

蓝天白云

脑袋不清楚少说话乖

阿拉丁

看起来应该是像棒子彦文一样的“拼音汉字”,把汉字的偏旁定一个发音,然后按本族词语的发音,把这几个音对应的汉字偏旁放一起形成一个字……

濠阳真逸

西夏文也和契丹文类似,应该是借鉴了的!

力叔 回复 02-27 16:53

人少,文字复杂,必定高文盲率。灭亡是时间问题。

五月天的葡萄树

复杂化的汉字

用户17xxx85 回复 02-23 07:26

远看是汉字近看一个都不认识,山上多一点,丈字又多一竖,这算是笔画最少的了

无为

西夏文:你这是我义兄吧?

用户10xxx02

契丹语已失传,契丹文字就难以复读,契丹字里有的字是三个或四个汉字的组合,该字的读音就是三四个汉字的连续读音。

家乡话

小时候见到过一本契丹文的书本,竖体的但排列并不成直线,有字象活字印刷排列,每个字体笔画很多,清楚的记得有一个字象“彪”的字,但虎字里不是三撇,而是四撇。因这个字几乎伴随我的整个学生时代,所以一直记得。

爱喝白酒的孔雀公 回复 02-27 22:04

你厉害,家世不简单[开怀大笑]

凡客 回复 02-28 14:24

日字是(大九重叠改的),月字是(月)字改的。

6689

借助了西厦、汉字的设计含义。

百里守约 回复 02-28 21:44

扯淡,契丹比西夏早建国。

阿柱

上古绝世神功秘籍,能不能得到要看造化有没有机缘,有机会到现场的滴血试试看认不认主

如水 回复 03-12 11:33

我说那些笔画怎么像刀砍的路线呢。[微笑]

用户10xxx20

每个字都看着眼熟,每个字都不认识

吴。。

早就被灭族了

用户10xxx66 回复 02-27 19:42

并没有。女真才被灭族了。

外比与贤

你晒的图里字是西夏文吧?

百里守约 回复 02-28 21:58

这才是西夏文字。和契丹文字,完全不一样的。

外比与贤 回复 百里守约 03-01 08:23

正确!

用户17xxx79

这到底是契丹文还是西夏文?为什么那么相似呢?

用户88xxx92 回复 02-28 10:30

因为他们的爹都是汉字

日落而归

辽宁原来就是金国,灭辽了大辽安宁了,所以叫辽宁。

北上那人

我读书多,一个字也不认识

lu15444985

《契丹国志·卷一》 契丹,古鲜卑之遗种。居匈奴东,鲜卑之北。汉武帝时,为匈奴所破,保鲜卑山,因以为号。 后汉高祖二年生慕容皝于长安。 元魏初,有耶律羽之,为豪民,食邑辽、碣。 曰库莫奚,姓慕容氏,名皝,字弈洛韩,晋北平太守廆之第三子也。 谢尚为安西将军,以兄子奕为剡令,兼会稽王友。

聚会子

交给DeepSeek,每个字都能翻译成汉文

那些浮浮沉沉的往事

太阳契丹,辽文化!

楚天龙吟

一看是中文,细看一个都不认识![点赞][捂脸哭]

用户55xxx22

AI能不能破解?

lu15444985 回复 02-28 01:28

《契丹国志·卷一》契丹,古鲜卑之遗种。居匈奴东,鲜卑之北。汉武帝时,为匈奴所破,保鲜卑山,因以为号。后汉高祖二年生慕容皝于长安。元魏初,有耶律羽之,为豪民,食邑辽、碣。曰库莫奚,姓慕容氏,名皝,字弈洛韩,晋北平太守廆之第三子也。谢尚为安西将军,以兄子奕为剡令,兼会稽王友。

春花秋月

比繁体字还难认

用户17xxx62

那个“山”字认识

用户10xxx78

表面上看汉字复杂,汉语难学,实际上你只要记住常见的三千多个常用汉字,就有了便用的基础。我相信,汉语必将成为世界通用语言,而且时间不会太久。

程序正义就是正义本身

这是字母拼音文字,不是象形文字,韩文日文也一样。

用户97xxx89

还不如日文韩文做减法呢 这么多笔画看着都费劲

lzhxc

失落的文明,基本也没有研究的价值。毕竟也没留下太多不解之谜,宋朝有辽、金记录也不少了。

蛟川无伊

我看到一个“小”字,和汉字一样写法,不知道是否同义。

Sa

契丹文字前后使用不超过60年,契丹首领在建国前就具备很高的汉文化水平,例如耶律阿保机本人熟读汉史,以刘邦为偶像并把自己姓氏改为刘,把妻族姓氏改为萧,效仿刘邦萧何,耶律实际上是宋朝这边的音译蔑称

言贩子

比棒子的韩文漂亮。

下一条锦鲤

有人看懂的吗

lu15444985 回复 02-28 01:28

《契丹国志·卷一》契丹,古鲜卑之遗种。居匈奴东,鲜卑之北。汉武帝时,为匈奴所破,保鲜卑山,因以为号。后汉高祖二年生慕容皝于长安。元魏初,有耶律羽之,为豪民,食邑辽、碣。曰库莫奚,姓慕容氏,名皝,字弈洛韩,晋北平太守廆之第三子也。谢尚为安西将军,以兄子奕为剡令,兼会稽王友。

捧谁不是捧呢

原来棒子抄汉文是抄的别人方法

Mars

非我族类,其心必异

女娲梁守卫

都是国文,一个都不认识

天天向上

笔画书写的皆为汉字

廣陽上人

模仿汉子而自创的文字。没有文化底蕴可言

畅游周天

卧槽,居然一个也不认得

一蓑烟雨

里面有个“山”字我认识!

程序正义就是正义本身

字母拼音文字,是人类文明世上最伟大的进步,是区分有无文明的标志。

雨落

如今也有AI字

本以为豁达如鲁达

契丹族只有四百年历史,能有文字留存?很少见啊

大雨

看来考古学家该下岗了。

萌叔

还好说辽金是正统不?异族就是异族,文化历史都完全不一样

Cgy

我认识小和山两字

哈哈

垃圾文字

破言

我朋友说了 这字反了 拓印的

用户14xxx25

这是西夏文吧

梦神

辽国灭亡契丹人都逃到缅甸泰国去了

navie 回复 03-01 12:57

云南广西贵州一带都有

不信网红不买带货 回复 02-28 01:24

会不会是老挝[滑稽笑]台湾人把老挝翻译成寮国[捂脸哭]

zjn0396

大胆想象一下:盛唐时,契丹也像其他民族一样派遣了遣唐使,结果没有好好学习,回去后拿着毛笔天马行空的画了契丹文,说汉人用的就是这样的,然后就走歪了

lu15444985

契丹,古鲜卑之遗种。居匈奴东,鲜卑之北。汉武帝时,为匈奴所破,保鲜卑山,因以为号。后汉高祖二年生慕容皝于长安。元魏初,有耶律羽之,为豪民,食邑辽、碣。曰库莫奚,姓慕容氏,名皝,字弈洛韩,晋北平太守廆之第三子也。谢尚为安西将军,以兄子奕为剡令,兼会稽王友。

夜空中的一缕阳光

感觉都是反字

猫扑花世界

费墨又费手

用户10xxx04

违背了造文字的初衷。

用户10xxx55

现在中国都没有几个人会认得的

章武邱健

契丹文其实已经灭绝,跟匈奴文一样没有再延续下去

墨雨狼烟

透着层层威压的仙文,看过立即都忘了

戊己校尉

笔画太多,太复杂,无法有效传播,自然被淘汰!文字的功能是高效、精确的传递信息。

书香世子 回复 03-07 01:39

这是契丹小字,主要用于军事,让敌人截杀传令兵也获取不到情报。商朝时也就400人掌握甲骨文,只要有人学,就能流传下来,将来与美军交手,一批人说温州话,写西夏文,另一支部队说壮语,写女真字,情报上传,总部机关有专人对接,让美军短时间内查不出这些军事机密。契丹小字举例:父=“大”,山=“金”,公乃女=“秋”,并不难学[思考]

用户12xxx17

输入到deepseek[捂脸哭]

保持昵称的长度很重要

把文盲率直线拉升

1942

很好奇西方历史学家如何破译失传几千年的古埃及象形文字和古巴比伦文字的

摆渡人

我认识那个“小”字

用户10xxx65

这是往复杂了改,又失去了象形字的象形意义,推广更难

水军八十万

当时的人死光了就没有认识的了

乱了芳华

林西县,位于大兴安岭的北端……

星辰大海

实际是拼音文字!

50大虾

书同文,言同语。这不光是规定了文字的意义、写法和读音,还规定了语法。所以很多类似派生文字其实就是换个皮而已。

一杯愁绪

这个第一眼看上去就是中文啊,只是定睛一看一个都不认识[哭笑不得],不过比日文看着舒服多了

独孤

契丹文也是从汉字改化的

牛八

俄罗斯博物馆有原始互译

777

连他们自己都不识,有用吗

壹wuhui

不管,同出而异名而已

提灯照河山

明显汉文刻反了

阿拉斯加的风暴

对 看看字典老拼音 很多日文就是那些符号

泡泡

看着真难受,压抑

户外露营

其实就是中文字,类似于中文的注音字,在中国很多古代教学书籍有这类相似的文字

十六菲特

建议契丹人去学英语

世纪末灾难

哈哈哈!没想到我乔峰居然是契丹人!难怪上面的字看着都很熟悉……

鱼1

西夏文字笔画多得惊人,在考试写作文时会让人崩溃。

广西梧州覃春铭

俺可以破译甲骨文的字,但对契丹文和西夏文,看着都觉得头疼,笔画太多了,记不住!![捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭](广西梧州覃春铭)

lu15444985

《契丹国志》第一卷

老农伯

蒙古文字是竖式,维吾尔文是横式从右往左书写。

游戏

你在胡说八道

原缘远源

一看就是汉字分出去的

Mike闫生

这是太玄经,修仙秘笈[点赞]

神马

中国的历史只说明了一个道理,要在自己强大的时候消灭所有的敌人,可惜到现在还是学不会,只会TM的内斗!

游遇

这字相当有水平,乍一看都认识,仔细看一个都不认识

UC网友10xxxx2846

都是错别字,通假字

一知

难道符咒是用此文写的???

永恒星

满文

一评江山

看上去就像是未经简化的汉字

传说dafa

什么文,这是反字,镜像模式。

道友

只认识“小”“水”“山”“父”“主”,其余的笔画都熟,却是都不认得。

用户17xxx85

只服他造字时能避开那么多汉字

超神

这是当年乔峰他爹留下的?

乐山乐水

国内契丹字研究的主要学者在赤峰,国外主要在日本(一个是满族归化日本的女学者,一个是银行职员)

ktongsoft

看上去像是拼凑的汉字

已德服人

不是开国,是分裂。从大宋分裂。