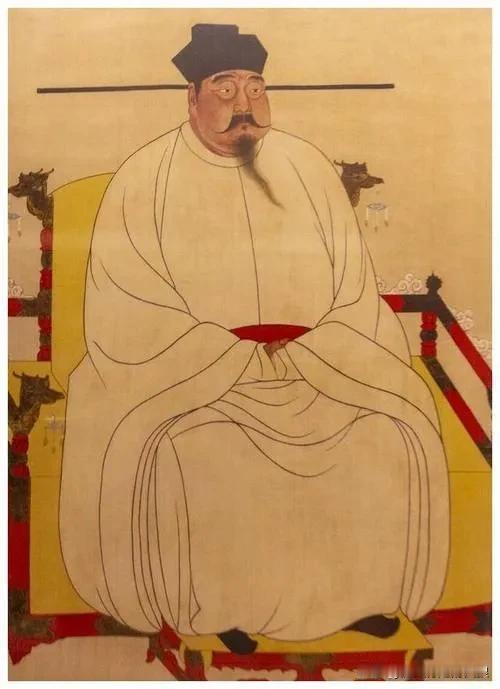

《明史》可信吗?根本弊病在于事实 《明史》作为清代官修正史,其编纂过程历经近百年(顺治至乾隆年间),最终成书于乾隆四年(1739年)。关于其“隐没事实”的批评,历来是史学界讨论的焦点之一。 一、《明史》编纂的政治背景 1. 清代统治合法性的构建 清朝以少数民族入主中原,需通过修史确立自身正统地位。《明史》编纂过程中,刻意强调明朝灭亡的必然性(如党争、宦官专权、财政崩溃等),同时淡化清初与南明政权的对抗,将清朝塑造成“承天受命”的继承者。例如,南明诸帝(弘光、隆武、永历)未被纳入本纪,仅以“伪政权”或“流寇”视之,导致明清易代的部分关键史实被遮蔽。 2. 文字狱与思想控制 康雍乾三朝文字狱频发,修史者(如张廷玉等)为避免触犯禁忌,对敏感事件多采取回避或曲笔。例如: - 建文帝下落:因涉及永乐帝篡位的合法性争议,《明史》仅以“宫中火起,帝不知所终”草草带过。 - 明末抗清事迹:袁崇焕、史可法等人物的事迹被简略处理,而涉及清军入关暴行(如“扬州十日”“嘉定三屠”)则完全隐去。 --- 二、史料的筛选与重构 1. 对明代官方档案的依赖与取舍 《明史》主要依据《明实录》和明代档案,但《明实录》本身已多次被明朝君主修改(如永乐朝篡改洪武、建文朝记录)。清代修史者进一步筛选史料,强化对明朝弊政的叙述(如万历怠政、天启阉党),而对明代制度创新(如内阁制、卫所军屯)和社会经济成就(如白银货币化、海外贸易)则轻描淡写。 2. 忽视私人著述与民间视角 大量明末清初的私人笔记(如谈迁《国榷》、计六奇《明季北略》)因包含“违碍”内容未被采用,导致《明史》对底层社会、民间抗争(如流民起义、市民运动)的记载严重不足。例如,明末李自成、张献忠起义的复杂性被简化为“流寇祸国”,缺乏对明末土地兼并、财政崩溃等深层矛盾的剖析。 --- 三、学术批评与补充研究 1. 清代学者的隐微批评 万斯同、潘耒等参与修史的学者私下对官方定本不满,万斯同甚至以布衣身份修史,试图保留更多真相。乾嘉学派考据学家(如钱大昕、赵翼)通过笔记、札记形式对《明史》疏漏进行补正。 2. 近现代史学的突破 20世纪以来,随着故宫档案的公开和域外史料(如朝鲜《李朝实录》、欧洲传教士记录)的利用,学界对《明史》的局限有了更深刻的认识。例如: - 万历朝鲜之役:《明史》对明军援朝抗倭的记载简略,而朝鲜史料揭示了明朝军事动员的细节与东亚外交博弈。 - 崇祯朝真相:通过比对《崇祯长编》与《明史》,可发现崇祯帝“刚愎自用”的形象被刻意放大,掩盖了其改革努力与体制性困境。