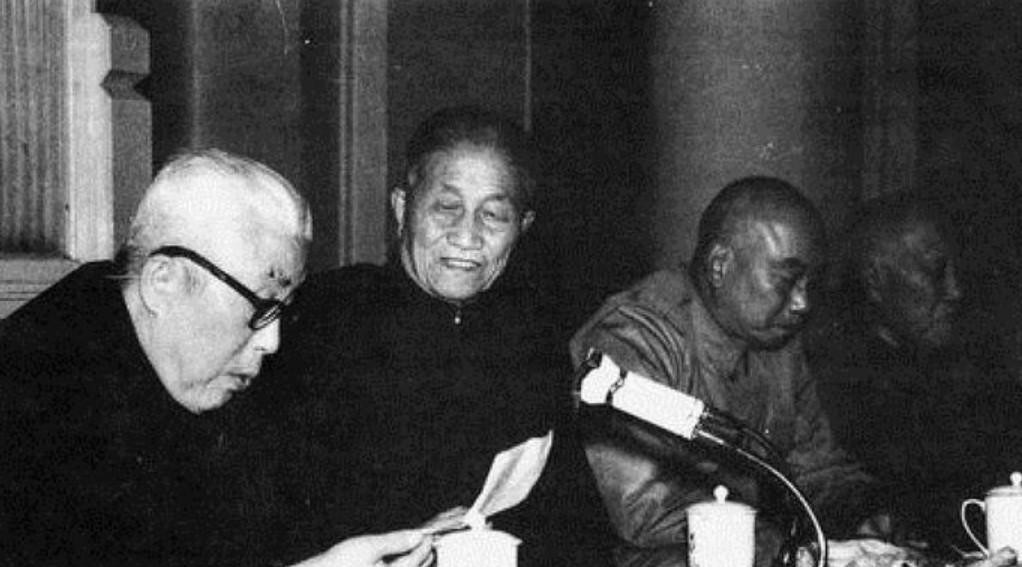

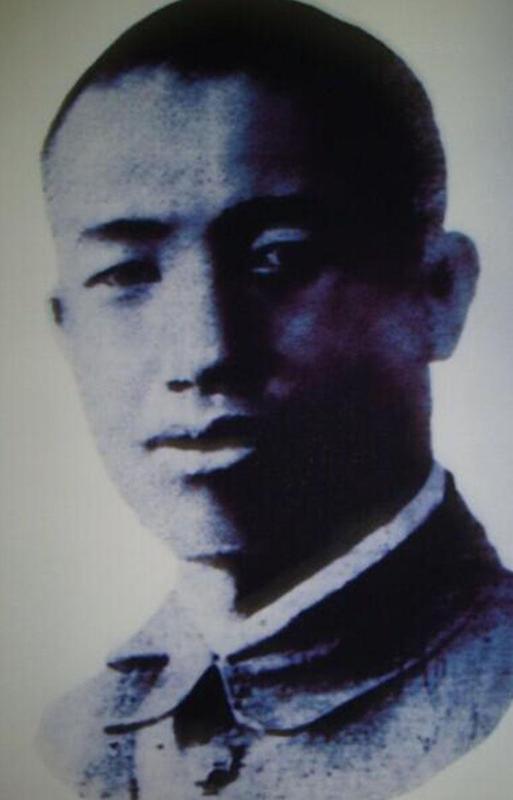

1954年,郑洞国来中南海做客,毛主席问他抽不抽烟,随后起身拿出火柴亲自为他点烟:“你的名字好啊,响亮!”郑洞国拘束的笑了笑,脑海中却思索起:蒋介石会给谁点烟呢? 可能按蒋介石的性子,他永远也不可能给别人点烟。 郑洞国,作为中国近现代史上一位重要的军事人物,他的一生充满了传奇与挑战。 16岁时郑洞国考入了石门中学,开始接触更多的先进思想和政治理念。 正是在这个时期,他受到了“五四运动”潮流的影响,开始思考自己的未来,他逐渐认识到,国家的贫弱和民众的疾苦,只有通过革命和变革才能得到根本改变。 于是,他决定走上与众不同的道路,投身到国家的建设中去。 听说广州黄埔军校正在招收学员,郑洞国毫不犹豫地做出了决定,立刻准备好行装,踏上了去往广州的旅程。这段旅途并不顺利,他辗转多地,走过了众多城镇,凭借着有限的资金和单薄的体力,他勉力支撑着,渴望在黄埔军校大展拳脚。 当他终于到达广州时,却得知黄埔军校的报名已经结束。 无奈之下,郑洞国准备放弃,不再报考,而是打算在广州的军营中找份工作,等待下一年的机会。 命运常常在意想不到的时刻为人开辟出新的道路,就在郑洞国准备离开广州时,他在一家旅馆里遇到了几位同乡,大家在聊起报考黄埔军校的事情时,郑洞国才得知,其中有一位同乡黄鳌,曾因担心自己考不上而报名了两次,然而这次幸运地被录取,而且因为某些原因,他拥有一个多余的名额。 黄鳌不无戏谑地对郑洞国说:“你要不要顶替我的名字去试试?反正我也报了两次,不影响什么。” 这一番话让郑洞国心中一动,郑洞国最终决定冒险顶替黄鳌的名字,参与黄埔军校的选拔。 进入黄埔军校后,郑洞国的生活并没有因此变得顺利。 军校的日子充满了严格的纪律和艰苦的训练,教官们一丝不苟,学员们在汗水中拼搏,任何一丝懈怠都会被严厉惩罚。 郑洞国并没有因此气馁,反而在这片充满挑战的热土上汲取着知识和力量。 令人没想到的是,郑洞国与黄鳌竟被分到了同一个班级,面对着同一个名字的尴尬局面。 教官点名时,两个人都齐声回答“到”,一时之间,大家都感到不可思议。这一小小的误会引起了教官的注意,最终,郑洞国不得不承认自己冒名顶替的事实。 几个月后,军校校方才为他更正了名字,这段小插曲却成为了他人生的转折点。 随着黄埔军校毕业后,他迅速投入到中国革命的洪流之中,参加了中国抗日战争。 1938年,郑洞国率领第2师参加徐州会战,凭借着卓越的指挥才能,他带领部队在台儿庄大捷中斩获殊荣,此时,他的名字已经在军界和民间传颂开来,成为了抗日战争中的英雄之一。 真正让郑洞国声名远播的,是1939年他所指挥的昆仑关战役。 在这场几乎被认为是不可能胜利的战斗中,郑洞国所指挥的荣誉第1师与日本“钢军”展开了长达20多天的生死决战。 但在郑洞国的精妙战术和顽强意志下,最终全歼了日军第12旅团,成功攻克昆仑关这一天险。 战争的胜利并没有带来永远的安宁,随着中国内战的爆发,郑洞国再一次身处风暴中心。 那时,长春被解放军包围,形势愈加严峻,在这七个月的围困中,郑洞国与自己的部队共同承受着巨大的压力。 曾经的战友和手下开始动摇,在内外压力下,他最终投诚了。 1954年,郑洞国被邀请参加中华人民共和国成立后的第一次全国人民代表大会,这对于一个曾经效忠于蒋介石的老将来说,是一个意想不到的荣誉。 更加意外的是,毛泽东亲自提议他成为国防委员会的委员,郑洞国的心情错综复杂。 长久以来,他都在一个属于旧时代的世界里生活和奋斗,直到这一天,面对毛泽东的亲切接见,他才深刻感受到,这个时代已经和过去完全不同。 在与毛泽东的接触中,郑洞国感受到了一种从未有过的温暖与关怀,这种感觉让他内心的种种矛盾和不安有所平复,却也激起了他深深的感慨。 毛泽东是个极富个人魅力的领导人,他的平易近人和包容心常常让人感到亲近。 在那个接见的场合,郑洞国的内心波动难以抑制。 他进了毛主席的办公室,四周一片宁静,毛泽东坐在沙发上,正在低头翻阅文件。 当郑洞国走进来时,毛泽东从沙发上站了起来,带着那种平常心与亲切感,他大笑着用浓重的湖南口音开口:“郑洞国,郑洞国,你这个名字好响亮啊!”那一刻,郑洞国愣住了。 他没有想到,毛主席会以这样亲切的语气来对待他,一个曾经的敌人,曾经是与他阵营对立的军事人物。 当毛泽东问他:“你吸不吸烟?”郑洞国一时愣住了,随即点了点头。 毛主席没有丝毫拘谨,从沙发上站起来,伸手从茶几上取过一根烟,亲自为他点燃。 这个举动在郑洞国的心里激起了滔天的波澜。 几秒钟的寂静,仿佛将他带回了那些战火纷飞的岁月,带回了那些在蒋介石身边恭敬小心的日子。在蒋介石面前,郑洞国无论身处何种境地,都不敢轻松与对方接触,每一句话、每一个举动,都必须小心翼翼。 此刻,在毛泽东面前,他却感受到了从未有过的尊重与平等。