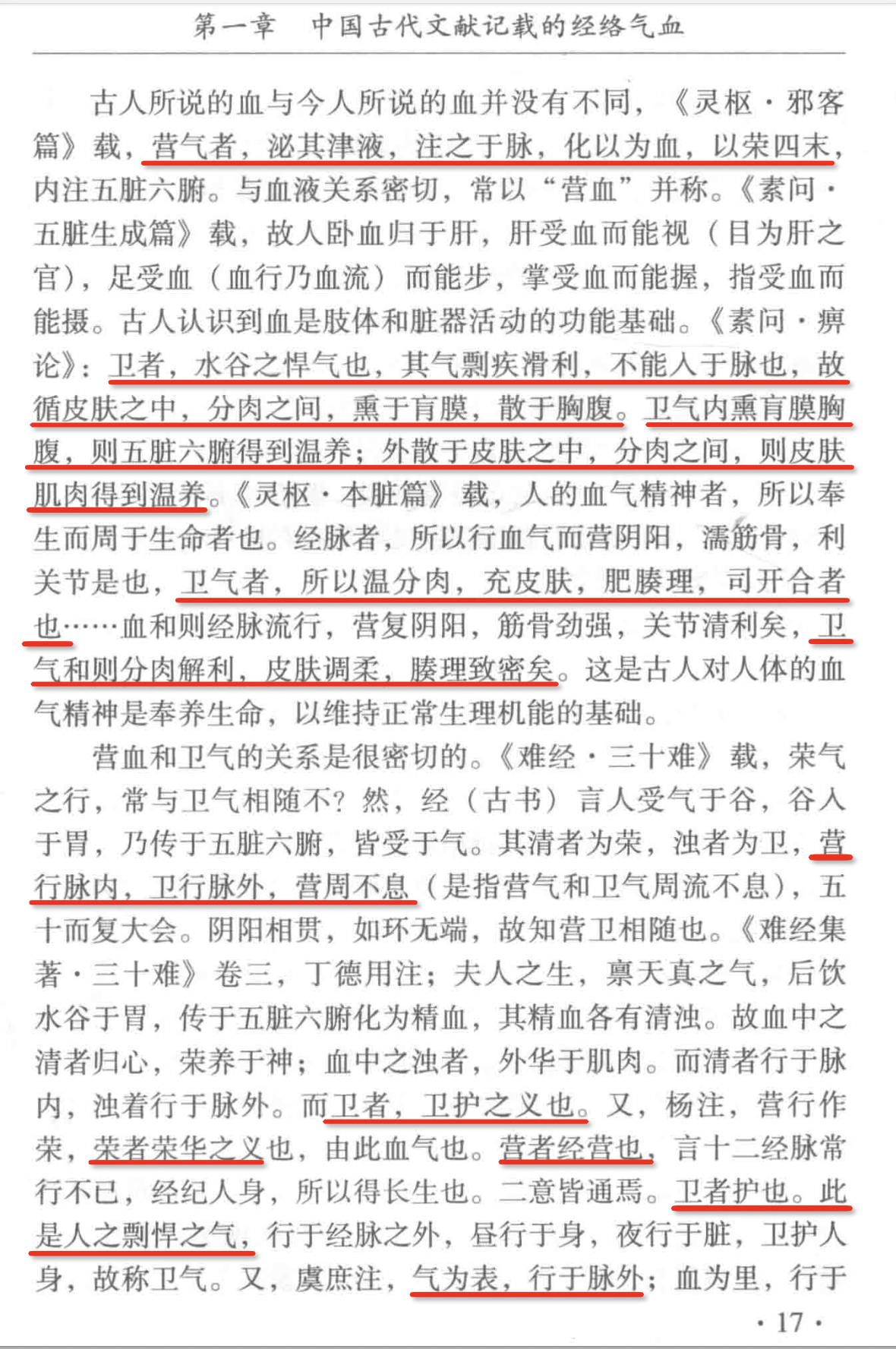

「黄帝内经」中对「营气」和「卫气」的描述,就已经表明古人很早就对身体中有两大类营养物质有了解了

「营气」,是需要在血液中传输的,它应该是滋养四肢和五脏六腑的营养物质,应该对应于现在的蛋白质,维生素,脂肪酸等等需要经由消化系统消化分解之后进入血液的物质,它们还属于较大的分子

「卫气」,则不能在血液中传输,它是在皮肤之中,分肉之间,其作用是护卫身体的,「温分肉,充皮肤,肥腠理,司开合」「卫气和则分肉解利,皮肤调柔,腠理致密」,它对应的应该就是现在的 P物质,组织胺,多肽这些由小于50个氨基酸的小分子物质

而且卫气非常剽悍,「卫者,水谷之悍气也,其气剽疾滑利」「卫者,护也,此之剽悍之气」

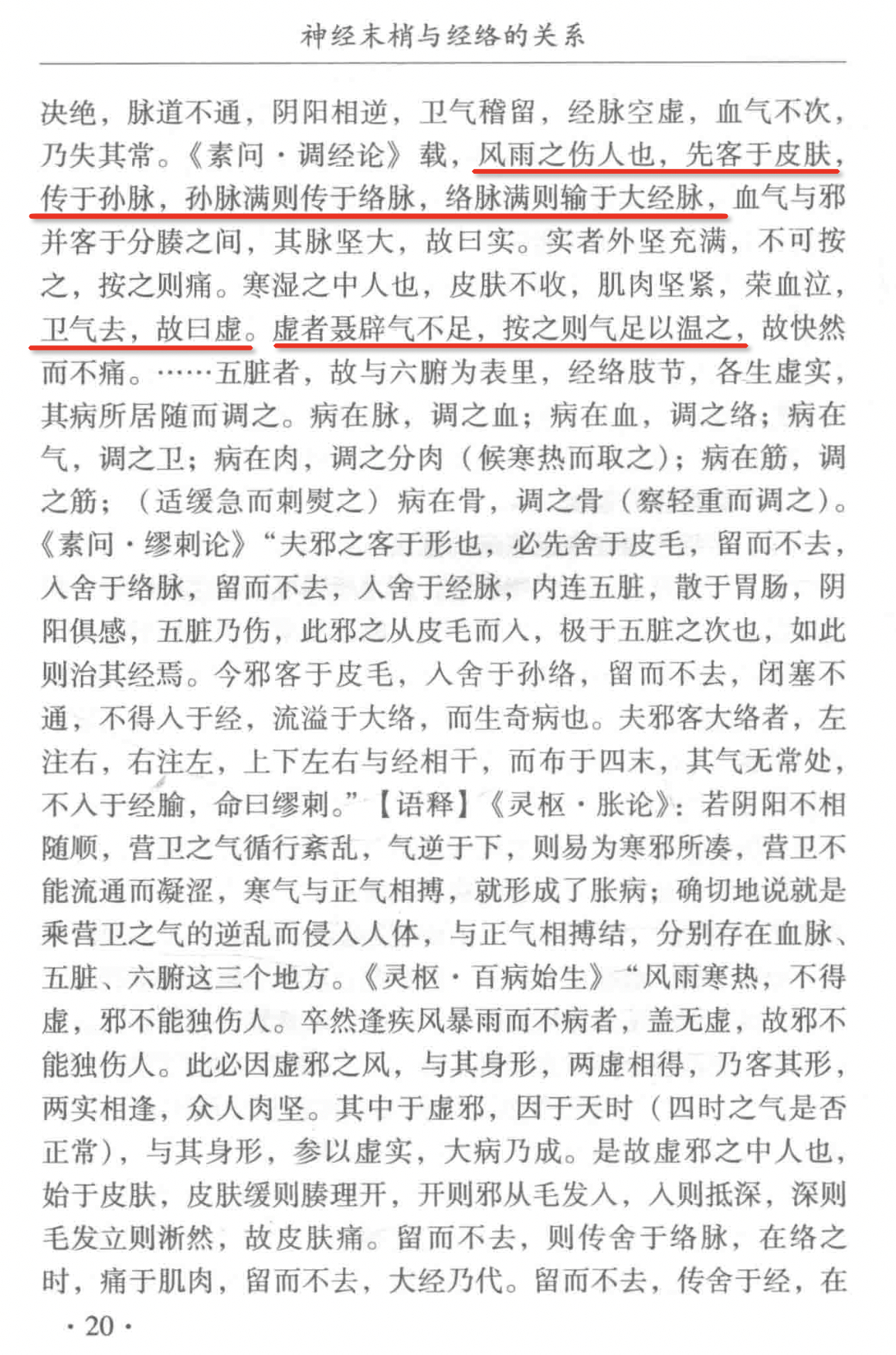

而且古人对风寒伤人的过程描述也很像是「容积传输」的过程

“风寒之伤人也,先客于皮肤,传于孙脉,孙脉满则传于络脉,络脉满则输于大经脉”

古人定义卫气去,是虚症,可以通过按压的方法刺激它变充足「虚者聂辟气不足,按之则气足以温之」

这其实也正是「容积传输」的核心要义,即通过针刺,按压可以增加 P物质的分泌,并增加组织胺的分泌...

有意思吧?

我认为古人应该就是通过自己敏锐的觉察,感觉能力体察到这些的,也就是古人的感受力,其实比现代人也要强很多,可能有100倍,然后他们通过与人类社会类比,比如军队通常都驻扎在外围以护卫城池,要抵御外侵,自然会剽悍很多

总之,从黄帝内经的记录到明初分子生物学,神经科学,内分泌系统的研究,实际上也是符合古疏今密的特征,即古人在认识问题的大方向上是非常正确的,只是精密度上会不断的精深,同时产生了许多范式突破,看山不是山

但是,其实最终又还能再回去,看山还是山

最后,「肽」「胺」这两个字,很可能本身也表达了一个是生命的原初分子,所以取太之义,一个是生命的安定分子,所以取安之义

.

![原来古人也是写实派[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/8220208691861854523.jpg?id=0)