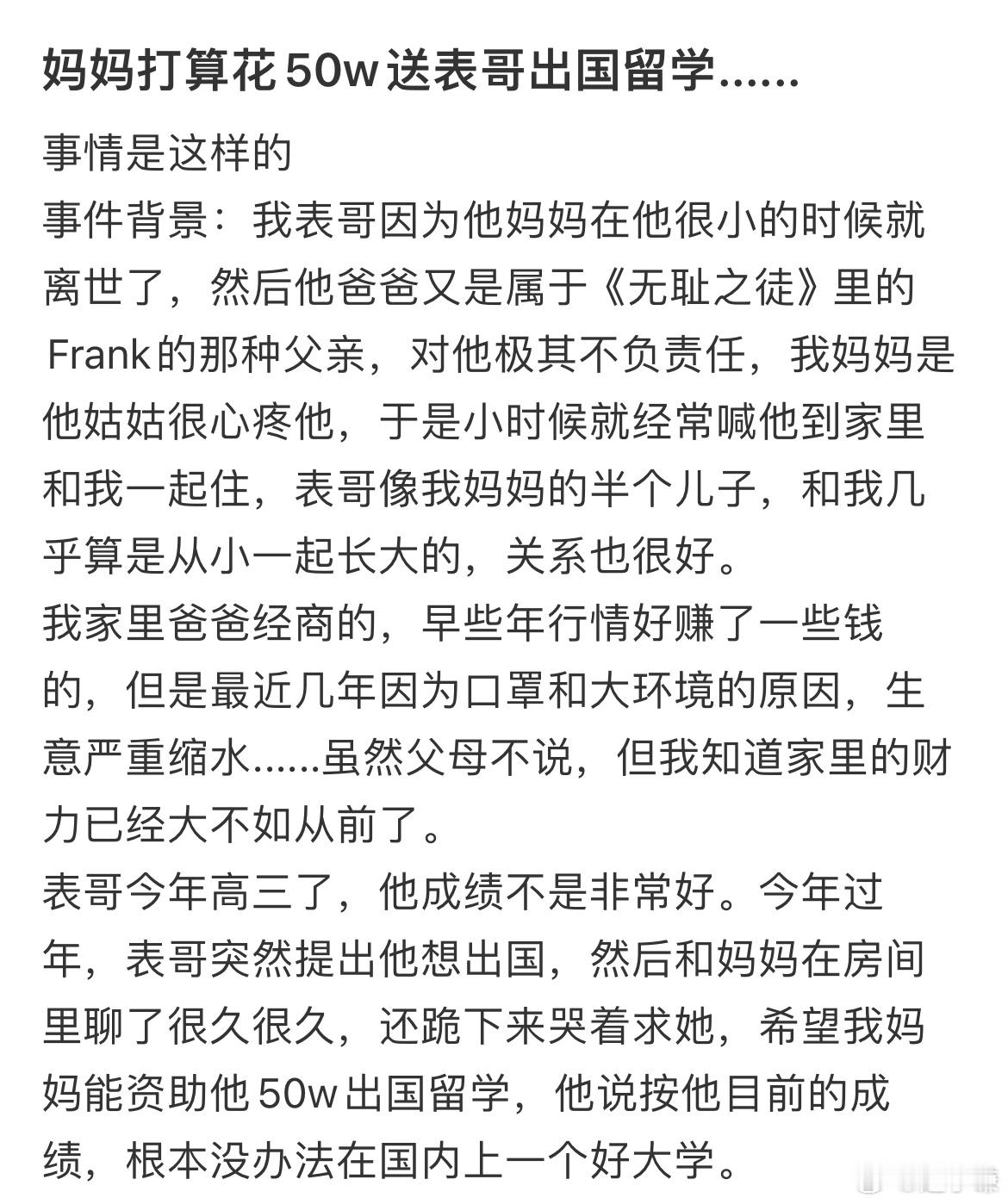

2000年,一对辽宁夫妇借了8万元将女儿送出国留学,可几年之后,女儿就再无音讯,直到21年后,夫妇双双患癌,临终前才得知,女儿竟是德国大学的教授,薪水很是丰厚,并且她已经结婚生子,生活的十分幸福。 (信息来源:2020-06-09 辽沈晚报 ——留学德国17年无音讯,女儿啊……你妈快不行了,你在哪里啊) 二十年,足以让一个牙牙学语的婴儿成长为一个独立的成年人,也足以让一段亲密的亲子关系走向陌路。 曹茜父母倾尽所有为女儿创造最好的生活条件,从昂贵的钢琴到出国留学的机会,他们省吃俭用,四处举债,只为女儿能拥有他们不曾拥有的未来。 在那个年代,农民家庭供养一个大学生已属不易,而他们却咬紧牙关,支持女儿远赴德国留学,这其中包含着多少期盼和牺牲,不言而喻,然而,这沉甸甸的爱,在曹茜眼中,却变成了无形的枷锁。 曹茜的童年和青春期,被父母的控制欲紧紧包裹,从学习到生活,事无巨细,父母都要插手干预。她像一只被精心呵护的金丝雀,困在金笼里,无法自由呼吸。 没有玩伴,没有隐私,甚至连高考志愿都被父母擅自更改,她感到窒息,渴望逃离,留学德国,成了她摆脱父母控制的唯一途径,她以为,跨越重洋,就能获得梦寐以求的自由。 2000年,曹茜踏上了飞往德国的航班,开启了人生的新篇章。 最初,她还会和父母联系,分享在异国他乡的学习和生活点滴,然而,文化差异和生活方式的巨大转变,让曹茜和父母之间的隔阂日益加深。 她打工受委屈,老板克扣工资,父母却无法理解她的困境,她努力学习,跨年级修读课程,父母却只关心她何时学成归来,在他们看来,曹茜的留学生活应该是轻松愉快的,他们无法想象女儿在异国他乡独自面对的种种挑战。 2003年非典时期,曹茜与父母的联系彻底中断,她更换了联系方式和住址,仿佛人间蒸发一般,对于父母来说,这无疑是晴天霹雳。 他们四处打听女儿的消息,托亲友、找大使馆,却始终一无所获,各种传言纷至沓来,有人说曹茜过得很好,只是不想联系父母,有人说她已经加入德国籍,结婚生子,但这些都无法抚平父母内心的焦虑和痛苦。 十几年间,曹茜父母活在女儿失联的阴影中,他们不敢面对现实,却又无法放下心中的牵挂,随着年岁渐长,两位老人相继患上重病,对女儿的思念也愈发强烈,他们最大的愿望,就是在临终前知道女儿是否还活着。 而曹茜,在德国开始了新的生活,她努力学习,最终成为一名大学教授,结婚生子,拥有了自己的家庭。 她享受着自由和独立,不再被父母的控制欲所束缚,她不再是谁的女儿,而是一个独立的个体,拥有掌控自己人生的权利。 当记者找到曹茜,并将父母病重的消息告诉她时,她并没有表现出过多的惊讶或愧疚,她坦言,多年来,她一直活在父母的阴影下,留学是她逃离控制的唯一方式,她需要自由,需要呼吸,即使这意味着要与父母断绝联系。 曹茜的故事,引发了人们对中国式家庭教育的反思,父母的过度付出和控制,往往以爱的名义,剥夺了孩子的独立性和自主性,他们习惯于为孩子安排好一切,却忽略了孩子内心的真实需求,这种控制欲,最终导致了亲子关系的疏离和破裂。 有效的沟通,是维系亲子关系的桥梁,父母应该学会倾听孩子的心声,理解他们的想法,而不是将自己的意志强加于孩子,孩子也应该学会表达自己的感受,与父母坦诚沟通,而不是选择逃避和沉默。 在亲子关系中,爱与自由同样重要,只有找到平衡点,才能避免类似的悲剧再次发生,父母的爱,应该是引导,而不是控制,孩子的成长,应该是独立,而不是依赖。