提起杨利伟,很多人想到的是那次万众瞩目的太空初航。然而,值得深思的是,这位中国“飞天第一人”为什么没有再度登上太空?从他那场惊心动魄的太空之旅中,我们不难看出,胸怀飞天梦想的航天员所经历的,不仅是技术的考验,更是身体与心理的极限挑战。杨利伟能安全返回地球,实属奇迹,也从侧面揭示了这份事业的巨大风险。

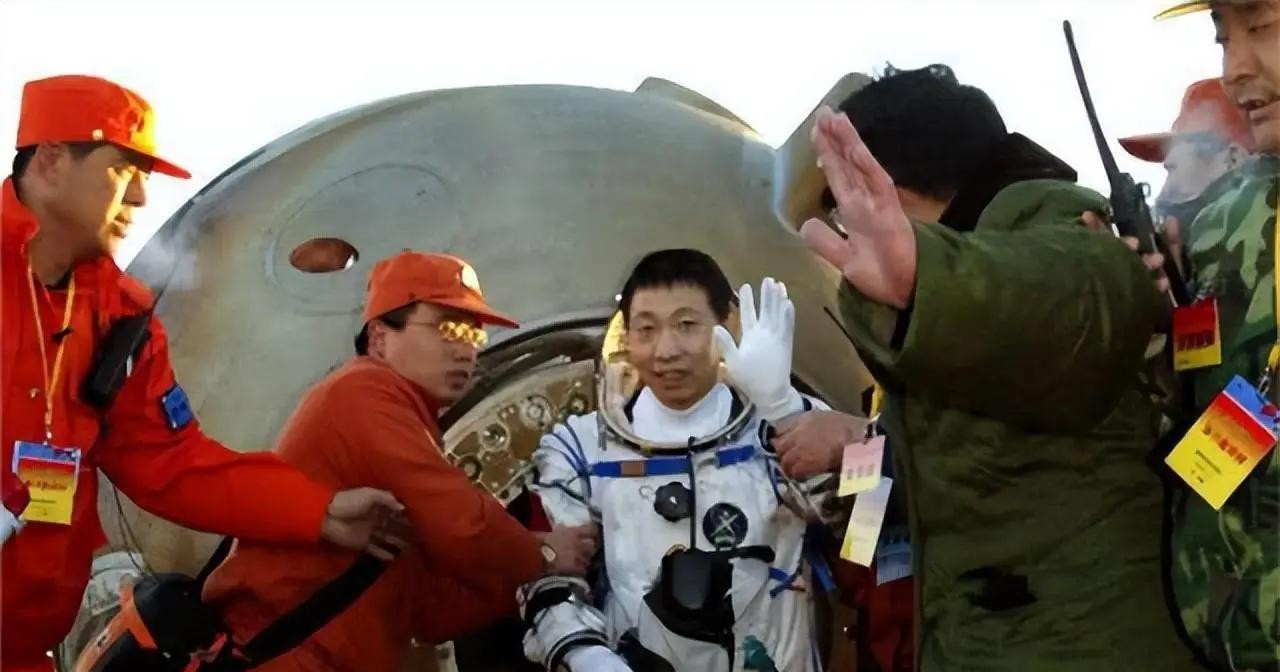

回溯到当年的神舟五号任务,杨利伟的经历远不像外界想象的那样充满浪漫色彩。在飞船攀升阶段,他经历了持续的强烈共振和严重过载,身体仿佛被狠狠拧紧,五脏六腑剧痛难忍,这种感受历时短短26秒,却让生死从未离他如此之近。随后,在无边寂静的太空舱内,不断传来的“敲门声”又让他承受了极大的心理压力。返回大气层途中,飞船外表温度剧升,舷窗上的防烧蚀涂层因高温出现裂纹。这些在影视作品中描绘得波澜不惊的场景,在现实中却如同一场生与死的角逐,虽然最终顺利降落,但留给杨利伟的,却是身体与精神的双重考验。航天飞行不是一次轻松的旅游,而是一次次向生命极限的挑战,这一定程度上影响了杨利伟未来继续登天的可能性。

尽管二次升空的梦想因多重原因未能实现,但杨利伟并未因此止步。他的角色发生了转变,从飞天梦想的实践者,到青年航天员的引路人。作为载人航天工程的领导者之一,他深知航天任务并非个人英雄主义的舞台,而是集体智慧的结晶。将机会让给更年轻的航天员,是他对整个航天事业的最大贡献。他还积极投身于航天技术改进和任务规划,凭借自己的经验为中国航天事业的长远发展出谋划策。从个人登天到幕后赋能,他从未偏离为中国航天事业奋斗的轨道。这样的选择,不仅让人看到一个航天员的坚韧与不凡,更让人为他的格局与远见所折服。

面对太空这片神秘又危机四伏的疆域,杨利伟的经历提醒我们探索的代价与珍贵。那些距离地面数万里的惊心动魄,不仅记录了中华飞天梦想的高光时刻,也展现了航天人无畏的精神与理性的抉择。他可能不再亲历飞船的发射,但他的目光始终望向星辰大海,他的双脚仍然为未来铺路,牵引着更多追梦人向上攀登。