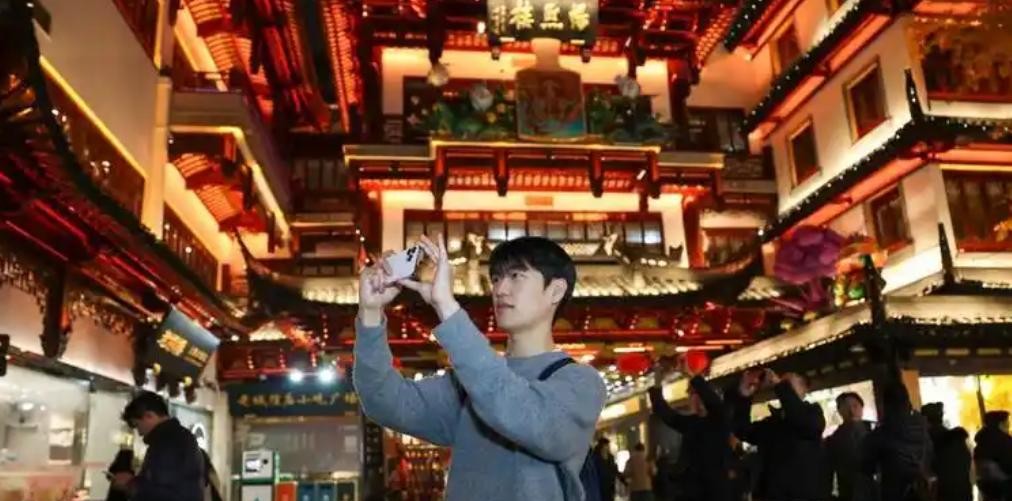

最近,上海的街头涌现了大批韩国游客,他们人潮涌动的背后不仅仅是出行趋势的变化,更是经济格局和消费观念的一次交锋。韩国游客们大方消费,频频刷新“豪掷”记录,甚至有人一顿饭消费了56万元。这让许多中国人感到惊讶:“我们的消费水平明明不低,怎么在他们眼里却变成了天堂?”这种现象揭示了一个重要的经济议题:中国与全球物价体系在某种意义上的脱节。捋清这一悖论,不仅能让我们看清现状,还能深刻体会到全球经济中,中国站在一个怎样的特殊位置上。

对比韩国的物价水平,答案已经昭然若揭。在韩国,一块披萨价格折合人民币110元,一份炸鸡更要160元,甚至一锅普通的海鲜锅也动辄超过300元。这些不起眼的日常消费,对韩国人可谓“负担不轻”。反观上海,虽然一些高端场所价格不菲,但比韩国依然便宜不少,性价比尤为抢眼。不仅是饮食,连商品的价格对比也很明显,比如中国工业产品高质量而低价格的属性,在消费电子、交通工具等领域都让国外游客倍感吸引。韩国游客纷沓而至,稍微算一笔账就能理解,他们舍得在上海“挥金如土”,何尝不是一种经济上的理性选择?但奇怪的是,作为中国本地消费者,许多人却并未感同身受,甚至感到自己的消费动力不足,这种“内外有别”的现象耐人寻味。

问题的核心还要回溯到近年来中国经济的独特变化。在全球多国被输入性通胀困扰,高企的物价透支了居民消费能力时,中国却因深厚的产业链优势和完备的制造能力,保持了整体物价的相对平稳。此外,中国的制造业在国际市场上强势崛起,大量工业产品不仅质量有保障,价格更是在国外市场难以复制。举个例子,同一款车,在美国价格高达几十万元,而在中国却因成熟的工业生态系统而极具性价比。这种底层经济逻辑下,才使得“中国制造”成为了外国游客眼中的“捡漏天堂”。但与此同时,国内消费市场却伴随着疲软迹象,消费升级的期待还未完全落地,本地人“觉得贵”的感受与“外国人觉得便宜”的体验共存,形成了令人深思的对比。

在这个全球经济彼此交织的时代,中国的物价体系和产业优势,正像一枚硬币的两面。一方面,它吸引了海外消费者的目光,为国家经济注入了活力;另一方面,也提醒我们需要正视本地消费需求的不足,让产业链强势不再是简单的出口红利,而能回归到更完善的内需循环体系中去。这场物价体系的“错位竞争”,或许不仅是一个观察全球经济变化的小窗口,更是一次咀嚼中国未来发展潜力的良机。从制造业领跑全球,到消费力逐步衔接国际,我们还有不同层面的问题要解决,但毋庸置疑的是,这样的挑战也伴随着机会的萌发。