1952年,王淦昌请束星北去中科院,束星北却不乐意。他说中科院里好多人不是搞科研的,都是“政治学者”,他看不惯,当场就拒绝了。当时中科院的院长郭沫若是个文人,里面确实有很多非科学家。

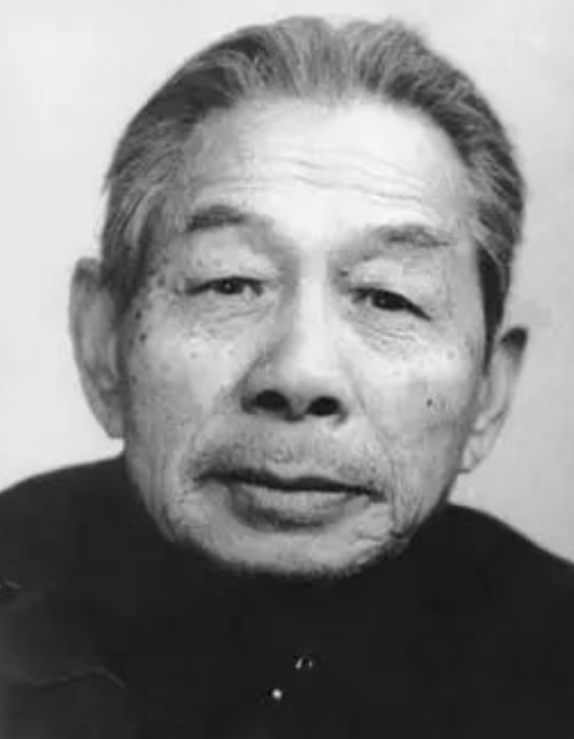

束星北,1907年出生于江苏省,早年赴美国和欧洲留学,曾与爱因斯坦等世界顶尖学者有过深入的学术交流。

回国后,他在浙江大学教授物理学,培养了包括诺贝尔物理奖得主李政道在内的一大批杰出学者。

束星北不仅在学术上有着卓越的造诣,他更坚信科学研究应当保持独立性和纯粹性,不能受到外界的干扰。

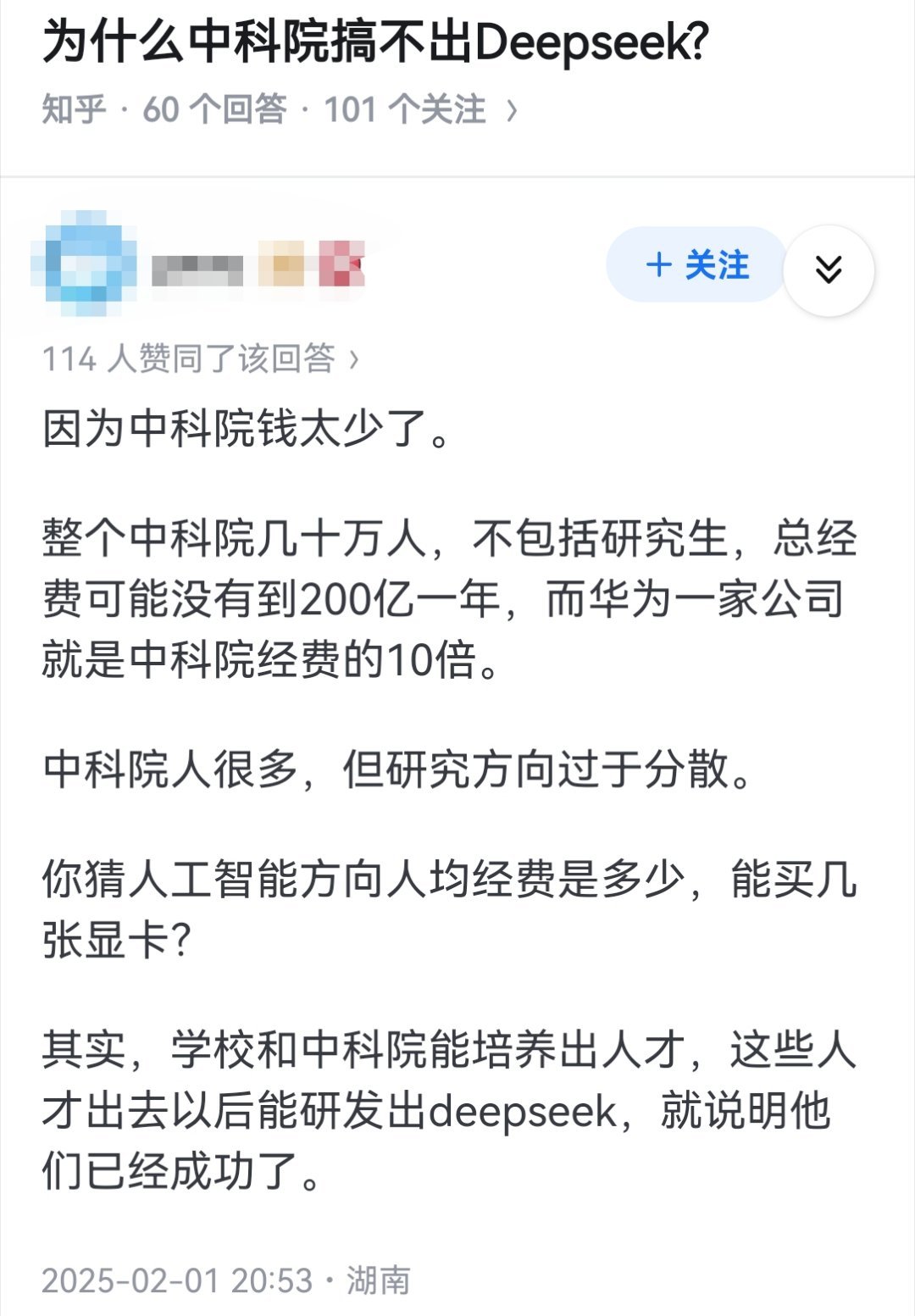

当王淦昌向束星北发出加入中科院的邀请时,正值新中国科技事业需要快速发展的时期。中科院作为国家最高学术机构,承担着推动科研进步的重任。

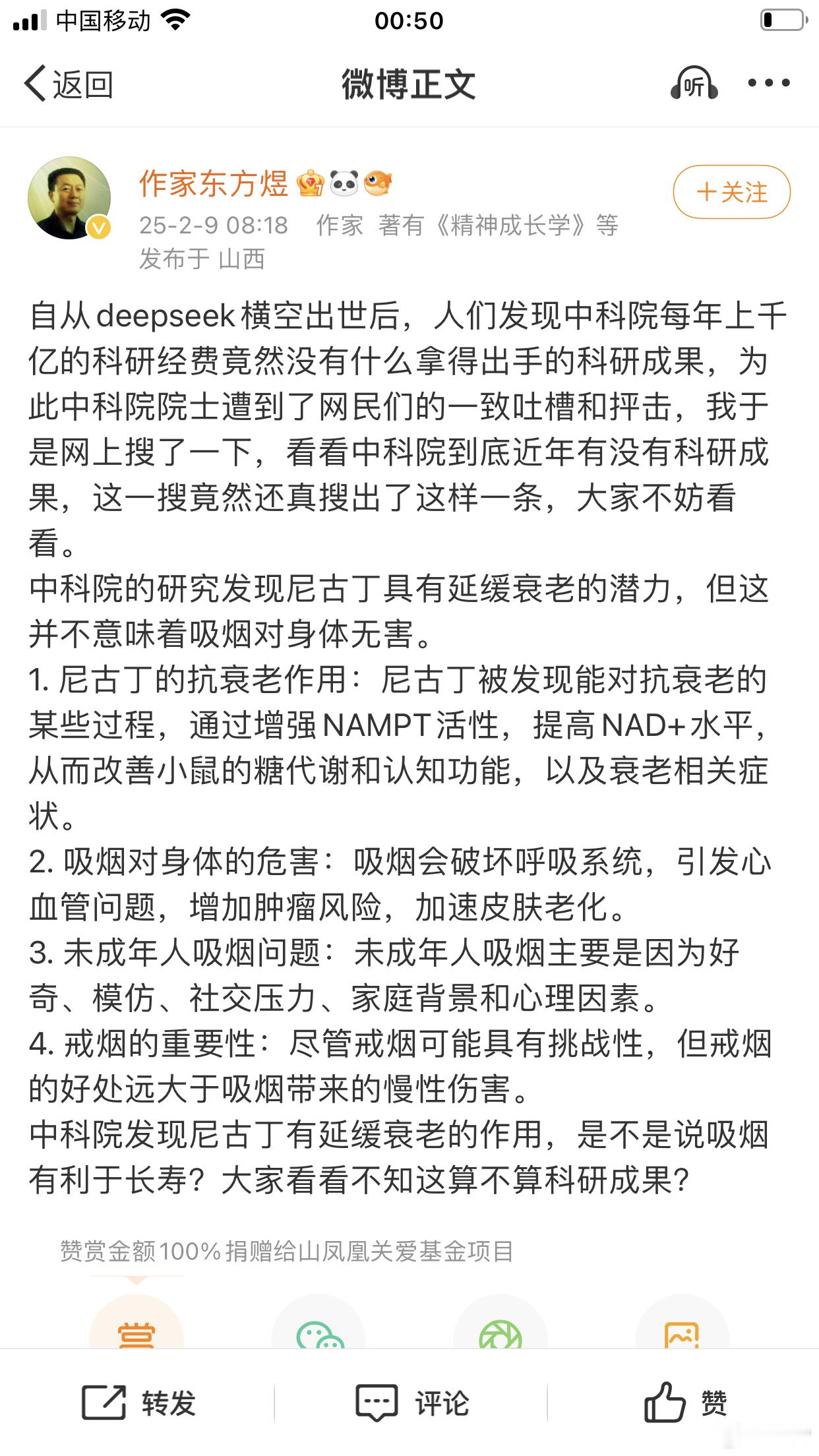

然而,束星北对于中科院的现状并不满意。他认为,当时中科院的科研管理体系中,许多职位并非由科研人员担任。院长郭沫若是著名的文学家,尽管在文化领域成就卓越,但在科研方面缺乏足够的专业背景。

中科院内一些管理人员也非科研背景出身,许多决策受到了政治因素的影响,而非科学价值的主导。

束星北的拒绝并非出于个人的偏见,而是出于他对科研独立性和纯粹性的坚定信念。他认为,科研工作应该由真正的科学家来管理,而不是由政治学者主导。

束星北深知,只有学术环境保持独立,才能鼓励创新和科学进步。此时,中科院的现状并没有让他感到舒适,他认为,加入这样的机构将无法使他全身心投入到科学研究中。

或许,束星北的这一决定让许多人感到困惑。毕竟,中科院是当时中国科技发展的核心,许多科学家都将能够进入这样的机构视为巨大的荣誉。

束星北的眼中,科研的纯粹性远比任何外部的荣誉更为重要。虽然他拒绝了王淦昌的邀请,但他并没有因此放弃自己的科研和教学工作。

他继续在浙江大学等高校教学,培养了一批又一批杰出的科学人才。

束星北的学术理念不仅限于课堂上的传授,更体现在他对学术纯粹性的坚持上。

他的教学风格简朴而有效,课堂上他很少依赖讲义和板书,而是通过引导学生理解物理学的基本原理,帮助他们深入思考科学的本质。他的学生中,不乏后来在国内外学术界成就卓著的学者,如李政道、程开甲等人。

或许,在那样一个年代,束星北的决定显得格外孤独,但他依然坚定地相信,科学的追求应该是无关政治、不受外部干扰的。

今天,我们回顾束星北的一生,看到的不仅是他在学术上的巨大成就,更是他对于科学理想的执着追求。他不仅为中国培养了众多优秀的科学家,更为科学的独立性和纯粹性做出了重要的贡献。

灰狼阿土

搞了半天,中科院这棵树从种下去的时候,根子就是歪的啊。郭沫若当院长?一个幸进弄臣当科研机构的最高领导,说外行领导内行那都是夸奖了。