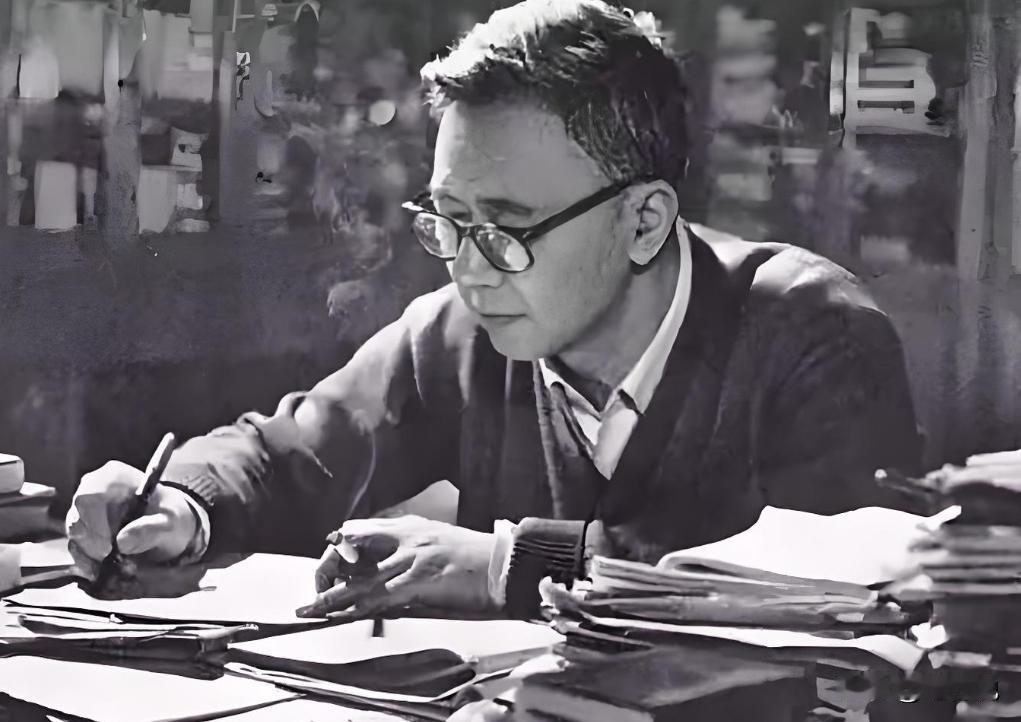

1943年,华罗庚见到几个月都没破出日军密码的俞大维,惊讶的说:“你这哈佛高材生也解不出来?” (燕赵老年报:华罗庚仅用一晚破译日军密码) 华罗庚,一个在教科书上频繁出现的名字,一个被各种头衔和赞誉包围的传奇人物。但你真的了解他吗?你是否知道,这个数学天才,曾经用他的智慧,在无声的战场上,为国家命运扭转乾坤? 华罗庚的童年,远没有教科书上描述的那般光鲜亮丽。出生在江苏金坛一个普通家庭,家境贫寒,早早辍学,在父亲的小杂货店里帮工。这听起来像是一个失败者的开局,但对华罗庚来说,这只是他传奇人生的序幕。在杂货店的柜台后,在昏暗的油灯下,他用五年的时间,自学完成了高中和大学低年级数学课程。一个连高中都没上过的人,却在数学的海洋里遨游,这不仅仅是天赋,更是惊人的毅力。16岁就拿下上海市职工珠算比赛冠军,更是初露锋芒。这似乎预示着,一颗数学新星即将冉冉升起。 命运似乎总喜欢和天才开玩笑。19岁那年,一场突如其来的伤寒,让华罗庚卧床半年,留下了终身残疾。他走路的样子,被他自己戏称为“圆与切线的运动”。但这并没有击垮他,反而让他更加专注于数学研究。一本50页的微积分教材,被他翻来覆去地研读,最终,他竟然发现了数学家苏家驹论文中的错误。这就好比一个武林高手,在深山老林里,用最普通的树枝,练就了绝世武功。 1943年的深秋,抗战进入关键时期。国民党兵工署署长俞大维,这位哈佛高材生,正为一份无法破译的日军电报焦头烂额。这份电报,关系着国家安危,关系着无数人的生命。就在这时,他想到了华罗庚。 华罗庚接受了这个任务,没有豪言壮语,没有讨价还价,因为他知道,时间就是生命。他把自己关在房间里,和一堆数字、符号较劲。房间里,只有纸张翻动的声音和笔尖摩擦的沙沙声。俞大维在门外焦急地等待,他知道,思路被打断,就可能前功尽弃。时间一分一秒地过去,天色渐渐亮了。终于,华罗庚推开了门,手里拿着几张写满公式的纸,平静地说:“问题解决了”。 破译出来的情报,让俞大维大吃一惊:日军计划对昆明和重庆进行大规模空袭。这可是数十万人的生命啊!消息迅速传达,城市进入紧急状态,防空部署加强,居民开始疏散。日军的飞机来了,但迎接他们的,是密集的防空火力网。他们的计划破产了,偷鸡不成蚀把米。华罗庚,这个在幕后默默工作的数学家,用他的智慧,拯救了无数生命。 新中国成立的消息传来,远在大洋彼岸的华罗庚坐不住了。1950年春天,他放弃了美国优厚的待遇,带着家人回到了祖国。途经香港时,他发表了《致留美学生公开信》,呼吁大家回国,为新中国的建设贡献力量。这封信,在当时引起了巨大的反响,也表明了他坚定的爱国之心。1979年,在英国讲学时,一位美国女学者问他是否后悔回国,他坚定地回答:“不!我一点也不后悔”。因为他回国,不是为了个人享受,而是为了祖国,为了人民。 回国后,华罗庚并没有待在舒适的象牙塔里。他把目光投向了更广阔的天地——工农业生产一线。他带着“统筹法”和“优选法”,深入工厂、农村,手把手地教工人、农民使用这些方法,提高生产效率。他就像一个不知疲倦的陀螺,在祖国的大地上奔波,把数学知识转化为生产力,为国家创造了巨大的经济效益。 华罗庚的一生,贯穿着“数学救国”、“科技强国”的信念。他用自己的行动证明,数学不仅仅是抽象的理论,更是解决实际问题、推动社会进步的利器。他的故事,不仅仅是一个数学家的传奇,更是一个爱国者的故事,一个民族脊梁的故事。他用自己的智慧和汗水,为国家、为人民,写下了浓墨重彩的一笔。他的一生,值得我们永远铭记和学习。他的精神,将永远激励着我们,在各自的领域,为国家、为民族,贡献自己的力量。 从贫困的杂货店到国际数学界的巅峰,从破译日军密码到推广“双法”造福工农,华罗庚的人生轨迹,展现了一个人如何在逆境中崛起,如何在关键时刻挺身而出,如何用自己的知识和才能报效祖国。他的一生,是奋斗的一生,是奉献的一生,是闪耀着光芒的一生。他的名字,将永远镌刻在中华民族的史册上。