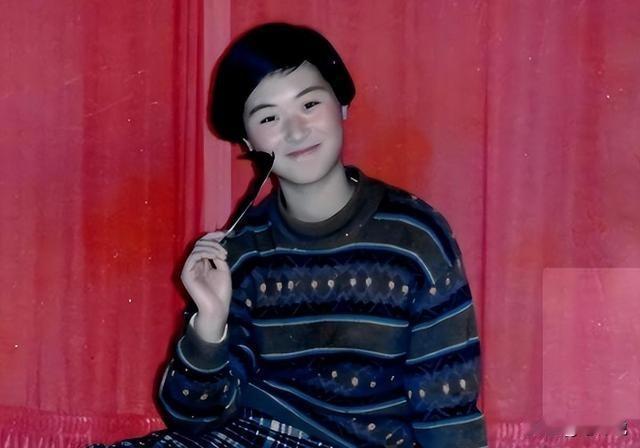

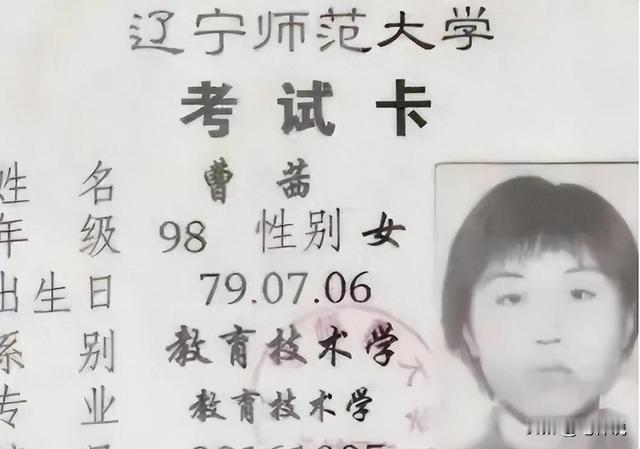

2000年,辽宁一对夫妇借了7万块钱送独生女儿出国留学,自此没再见过面,20年后,夫妇俩感觉两人时日都已无多了,想见女儿最后一面,没想到连这个愿望也被女儿无情拒绝。 (信息来源:辽宁晚报2020.6.9留学德国17年无音讯,女儿啊……你妈快不行了,你在哪里啊) 二十多年,足够一个婴儿长大成人,也足够一段亲情化为灰烬。 曹茜的故事,就像一枚投向平静湖面的石子,激起层层涟漪,让人们开始思考亲情与梦想,责任与自由究竟该如何平衡。 一个普通农民家庭的女儿,如何从众星捧月的“金凤凰”变成与父母决裂的“陌生人”? 这其中有多少难言的苦衷,又有多少不可挽回的遗憾? 曹茜父母倾尽所有供女儿留学,这不仅仅是7万元的债务,更是两位农民对女儿未来沉甸甸的期盼。 在那个年代,7万元对于一个农民家庭来说,可能意味着几年的辛勤劳作,意味着生活的紧衣缩食。 他们省吃俭用,四处举债,只为女儿能够走出农村,拥有更广阔的天空。 这其中包含了多少父母的爱与期许,恐怕只有经历过的人才能体会。 他们坚信知识改变命运,女儿的成功便是他们最大的安慰。 这种传统的“望女成凤”的观念,在中国式家庭中并不少见,也正是这种观念,驱使着父母为子女付出一切。 然而,曹茜父母的教育方式也存在着明显的不足。 他们对女儿过度溺爱,从小到大,曹茜几乎没有做过家务,对物质享受的追求也越来越高。 这种溺爱式的教育,让曹茜习惯了索取,不懂得感恩和体谅。 父母与女儿之间也缺乏有效的沟通,彼此的误解日益加深,最终导致了亲情裂痕的出现。 曹茜的求学之路,并非一帆风顺。 她渴望外面的世界,渴望自由,却不得不屈从于父母的意愿,在省内读大学。 这种梦想与现实的碰撞,在她心中埋下了叛逆的种子。 大学期间,她经历了迷茫和彷徨,最终抓住了留学的“救命稻草”,希望以此改变命运。 在德国,她付出了巨大的努力,最终获得了博士学位,并在大学任教,实现了事业上的成功。 然而,在追逐梦想的过程中,她似乎迷失了方向,与父母的联系越来越少,情感也逐渐疏远。 或许是长久以来的隔阂和误解,或许是她在德国面临的压力和挑战,又或许是其他不为人知的隐情。 我们无法简单地用“忘恩负义”来评价她的行为,因为这背后可能隐藏着复杂的心理因素和难以言说的苦衷。 曹茜的经历,也反映了留学生群体普遍面临的一些问题。 在国外生活,他们得应对各种难题,比如不同文化的适应、学习的压力、生活的难题。 独处时,亲朋好友更易觉得孤单无助。 换新环境后,他们可能会觉得自己的身份和信念有点混乱,甚至价值观也会有所变动。 这些因素都可能导致他们与家庭的关系疏离,甚至出现沟通障碍。 曹茜事件,不仅仅是一个家庭的悲剧,更引发了人们对中国传统家庭观念的反思。 在中国,父母对子女的付出往往是无私的,他们倾尽所有,只为子女能够过上更好的生活。 有时候,父母的无私之爱会给孩子带来压力和束缚的感觉。 子女对父母的感恩和回报,也常常被视为理所当然,缺乏主动性和真诚性。 亲子关系不平衡,往往会让矛盾和冲突增多。 东西方文化差异在某种程度上影响了父母与孩子之间的关系。 西方文化更加强调个人独立和自由,而中国传统文化则更注重家庭的凝聚力和孝道。 当两种文化相遇时,留学生们可能会遇到价值观上的冲突和抉择问题。 追求个人梦想的同时,还得照顾家庭,这事儿挺难办的。 曹茜的故事,是一个令人心痛的教训。 它提醒我们,亲情是需要用心维护的,沟通是维系亲情的桥梁。 父母与子女之间,应该建立良好的沟通机制,相互理解和支持。 家长应当尊重孩子的决定,帮他们形成正面的价值观,而不是把个人的想法硬塞给孩子。 子女也应该体谅父母的付出,学会感恩和回报。 如何避免类似悲剧的再次发生? 我们要从家庭育儿、社会风气、文化交流等多角度来考虑。 在家庭教育中,既要培养子女的独立性,也要重视情感的沟通与联系。 我们得给留学生多提供点心理上的关照和援助,让他们在国外的生活能更快适应。 我们还得积极推动中西文化的交流,增进彼此间的理解和尊重。 曹茜的故事,留给我们很多思考。 如何在追求个人梦想的同时,更好地维护珍贵的亲情? 如何在独立与责任之间找到平衡点? 这些问题,值得我们每个人深思。 希望在未来,我们能够找到答案,让亲情不再成为遗憾,让梦想照亮人生的道路。