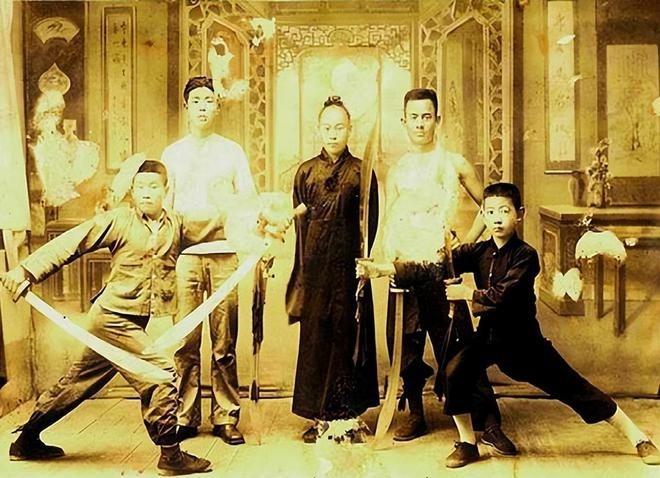

1938年,道士毕云把菜刀劈断打磨成了匕首带在身上,在晚上刺杀了两名日军哨兵。之后,他又埋伏在敌人据点附近,准备在干掉几个日本兵。 1938年初,日军在占领济南后一路南下,长驱直入山东半岛。在这片曾经繁华的土地上,日军的铁蹄所到之处烧杀抢掠,无恶不作。 在威海的天后宫里,年仅二十三岁的道观掌门毕云看着这一切,内心充满愤怒。他从小在道观长大,跟随前任道长学习武艺,一直过着清净的生活。 道观里的日子本该与世无争,但战火已经烧到了门前。每天都有流离失所的百姓来到道观寻求庇护,毕云从未拒绝过任何一个求助的人。 这一天,一位衣衫褴褛的年轻人跌跌撞撞地跑进了天后宫。他是一名八路军的交通员,正在执行重要任务时被日军发现,一路追杀到这里。 毕云二话不说就将这位交通员藏在了道观的密室里。果然,没过多久就有一队日军闯入道观,粗暴地搜查每一个角落。 日军翻箱倒柜却一无所获,恼羞成怒的日军军官下令将毕云吊在树上毒打。皮鞭抽在身上的疼痛让毕云咬紧牙关,但他始终没有透露半个字。 这顿毒打让毕云遍体鳞伤,但他第一时间关心的还是那位交通员的安危。为了确保万无一失,他让人给交通员换上道士的装束,等日军放松警惕后,亲自将他护送到安全地带。 毕云从小在道观里跟随师父习武,练就了一身精湛的武艺。他的掌法尤为出众,一掌下去能劈开七块砖头,这样的功夫在当地也是少有人能及。 但面对荷枪实弹的日军,光凭一身武艺远远不够。毕云需要一件趁手的武器,能让他在夜色的掩护下悄无声息地制服敌人。 他把目光盯上了道观厨房里的一把菜刀。这把菜刀用了多年,刀刃已经卷了边,但刀身依然坚韧。 毕云将菜刀劈断,又花了整整三天时间,用磨刀石将断刀打磨成一把锋利的匕首。这把匕首不长不短,藏在道袍里刚刚好,方便他随时出手。 为了确保行动万无一失,毕云开始暗中观察日军哨所的情况。他发现日军在城外设立了多个哨点,每个哨点都有两到三名士兵把守。 这些哨点的士兵经常会在深夜疲惫懈怠,有时甚至会偷偷溜到附近村庄寻欢作乐。这些都被毕云暗暗记在心里,等待合适的行动时机。 经过半个月的观察,毕云选定了一个偏僻的哨所作为第一个目标。这个哨所位于城外的山坡上,附近没有其他驻军,是个适合下手的地方。 那天夜里,毕云穿着一身黑色道袍,悄悄潜伏在哨所附近的灌木丛中。月光被乌云遮住,四周一片漆黑。 深夜时分,两名日军哨兵果然按照惯例要去附近的村庄。他们走在漆黑的小路上,丝毫没有察觉危险正在靠近。 毕云跟在他们身后,等待最佳的出手时机。当两人走到一处偏僻的拐角时,毕云迅速出手。 他先是一招点中后面那名日军的要害,趁对方还没反应过来,匕首已经划过了他的咽喉。前面的日军听到动静刚要转身,就被毕云一掌劈在后颈。 毕云对第二个日军据点进行了长达一周的观察。在这期间,他发现据点里的日军经常派出小队进行巡逻,其中有一支三人小队会定期前往附近的另一个据点传递情报。 这支小队由一名伍长带队,每次必经一段偏僻的山路。毕云选定了这段山路作为伏击地点,在路边的灌木丛中耐心等待。 一天傍晚,这支三人小队如期出现在山路上。毕云先是用飞石击中走在最后的日军士兵,趁其他两人还没反应过来时冲出灌木丛。 伍长刚要拔枪,就被毕云一记手刀劈在手腕上。另一名日军士兵拿着刺刀冲上来,被毕云一个侧身闪过,随即将匕首刺入对方胸膛。 这场战斗很快就结束了,三名日军都被毕云干净利落地解决。至此,毕云在短短半个月内就消灭了五名日军,这个战绩在当地传为佳话。 然而,随着日军加强了搜查力度,继续留在威海已经变得十分危险。就在毕云准备转移时,他遇到了之前救下的那位八路军交通员。 这位交通员向上级汇报了毕云的英勇事迹,八路军威海区大队立即向毕云发出了邀请。毕云欣然接受,正式加入了抗日武装队伍。 在威海区大队,毕云凭借着出色的武艺和丰富的作战经验,很快就得到了重用。一年后,威海区大队改编为特工队,毕云被任命为大队长。 特工队在毕云的带领下,采取灵活机动的战术,多次成功打击日伪军。他们不仅破坏敌人的补给线,还协助主力部队解救了大批被日军抓去做苦力的百姓。 1942年夏天,毕云带领特工队在西夏埠村执行一项重要任务。不料遭到日伪军的包围,敌人的兵力是特工队的数倍之多。 即便面对如此悬殊的敌我力量对比,毕云和他的战友们依然选择了英勇抵抗。他们利用地形优势,与敌人展开了激烈的巷战。 在这场艰苦的战斗中,毕云和他的二十多名战友全部壮烈牺牲。当时的毕云年仅二十八岁,为抗日事业献出了宝贵的生命。 战斗结束后,当地百姓冒着危险收敛了毕云等人的遗体,将他们安葬在沟于家村附近。解放后,这些抗日英烈的遗体被迁至文登天福陵园。