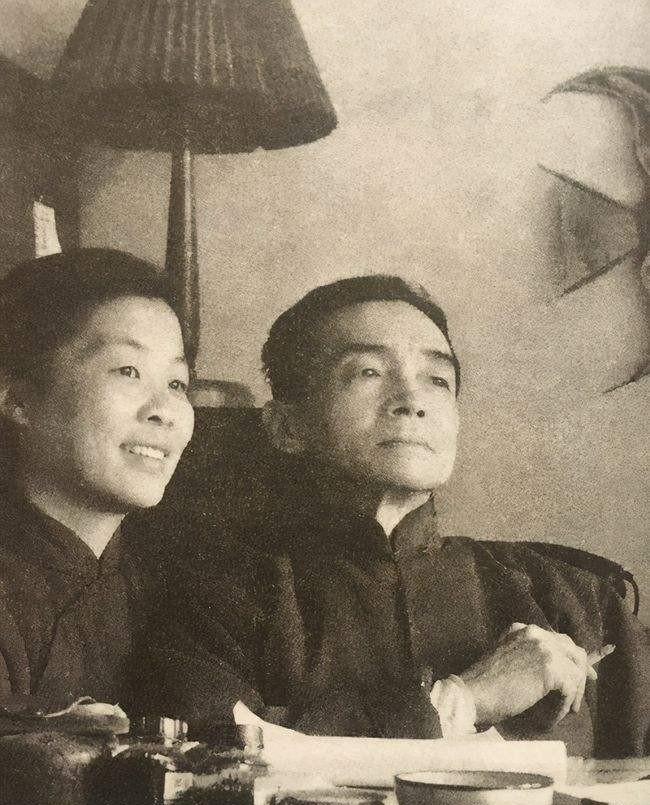

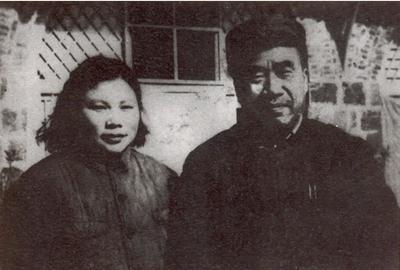

1922年,22岁张幼仪刚生下儿子,就被逼着离婚。她身无分文,提笔写信给公公:“身无分文,想读书,缺钱。”公公回信:“好好读书,羞死孽子。” 1922年,张幼仪年仅22岁,刚刚产下儿子,便遭遇了离婚的打击。离婚后,她陷入贫困,身无分文。为了改变困境,她决定写信给公公,表达自己希望继续求学的愿望,并请求帮助。公公的回信中,虽然附带了对儿子的愤怒,却也给了她一些鼓励:“好好读书,羞死孽子。” 张幼仪与徐志摩的结合,似乎是命运的安排。两人家境相仿,徐志摩那时已是文人雅士、风度翩翩的公子。两家的父母为此撮合了他们,13岁时,张幼仪便和徐志摩定了亲。 张幼仪在婚后并未能享受到传统婚姻中期盼的温馨与亲密。徐志摩显然并没有对她表现出多少关爱,甚至在有了儿子后便离开了家,赴国外留学。 然而,令人意外的是,1920年冬季,徐志摩突然给张幼仪写信,邀请她前往英国与他共同生活。这封信让张幼仪充满了惊讶与期待,然而她并未意识到,自己即将踏上的旅程,实际上已悄然改变了她的命运。 她在经过几天的航行后终于抵达英国,然而当她见到徐志摩的那一刻,内心的期待与现实的差距令她失望至极。徐志摩站在人群中,目光飘忽不定,完全没有对她表现出应有的热情和亲近,这一幕深深刺痛了张幼仪的心。 来到英国后,徐志摩对她的态度依然冷漠。他带她去挑选洋装,随意丢给她一件衣服,催促她换上,之后匆匆去照相馆拍了一张合影,仿佛一切都只是在应付家中的压力。 拍照后的瞬间,徐志摩的微笑也随着闪光灯的熄灭而消失。他似乎并未真正把她放在心上,这一切都显得虚伪而敷衍。张幼仪的角色仅限于家庭中的“全日制保姆”,她每日只是在照料徐志摩,接待他的朋友,完全未能得到她应有的尊重与关爱。 林徽因的出现无疑加剧了张幼仪婚姻的危机。徐志摩对林徽因产生了浓厚的兴趣,张幼仪意识到自己的婚姻已经摇摇欲坠。果然,随着张幼仪怀孕,徐志摩提出了离婚的要求,并让她打掉腹中的孩子。 随着林徽因的影响力日渐增大,徐志摩对张幼仪的冷淡和无情愈加明显。最终,张幼仪被迫接受了离婚,甚至在签署离婚协议时,徐志摩承诺支付给她5000块钱的“赡养费”。 离婚后,张幼仪不仅要独自照顾儿子,还要在异国他乡艰难度日。她无法忍受自己成为别人眼中的笑柄,害怕父母和亲戚得知她的遭遇。对于那个时代的女性来说,离婚几乎意味着社会的彻底排斥。 在这种社会压力下,张幼仪开始沉默,她没有勇气将自己真实的处境告诉家人。虽然徐志摩的父亲曾多次邀请她回国探望儿子,但张幼仪始终以学业繁忙为由推辞。 尽管离婚带给她巨大的打击,张幼仪却没有放弃自我,她决定走出过去的阴影,重新掌握自己的命运。她选择了裴斯塔洛齐学院的幼儿教育专业,开始努力学习。她不仅掌握了德语,还顺利地完成了学业。 在她渐渐找到自己人生方向的同时,生活却带来了沉痛的打击——她的小儿子因病去世。对于张幼仪而言,这无疑是一个巨大的打击。尽管内心痛苦万分,她依旧坚强地处理了儿子的葬礼事宜,也因此再次与徐志摩相遇,得知了他与陆小曼的恋情。 在徐志摩与陆小曼的事已成为公开的秘密后,张幼仪决定不再停留在痛苦的过去。她整理好行囊,毫不犹豫地飞回了中国。回国后,张幼仪与徐志摩的父母再次发生了碰面。 得知徐志摩与她已无任何联系,徐志摩的父母震惊不已,他们原本期望她能够重新回到丈夫身边,挽救破碎的家庭,但此时的张幼仪已经与徐家完全切割。 在与徐家的一番对话后,张幼仪再次明确表态,自己与徐家没有任何关系,决心独立生活。徐志摩的父母虽心有不舍,却已无力改变现状。儿子徐积锴一度缠着张幼仪不愿离去,最终她决定暂时住在徐家,但心中已盘算着如何带走儿子。 那个时代,女性的地位和权利相较于男性更加薄弱,尤其是像张幼仪这样已经被离弃的女人,要想争取抚养权几乎是不可能的。然而,张幼仪依然坚定地准备带走徐积锴,借口是要带他北上读书。 就在她计划实施时,徐志摩的父亲徐申如突然提出了一个意外的方案——他将家产分为三份,一份给徐志摩,一份留给自己和妻子养老,剩余的则归张幼仪和徐积锴所有。此时的张幼仪,正面临着生活的困难,她接受了徐申如的提议,以便为自己和儿子提供更好的保障。 参考资料:向亚云编著. 《时代女性 百年风华》 2022