1885年,74岁左宗棠去世。慈禧闻讯,连忙翻阅左宗棠临终前上的奏折,脸色大变,下旨:“准奏左爱卿生前遗愿。”

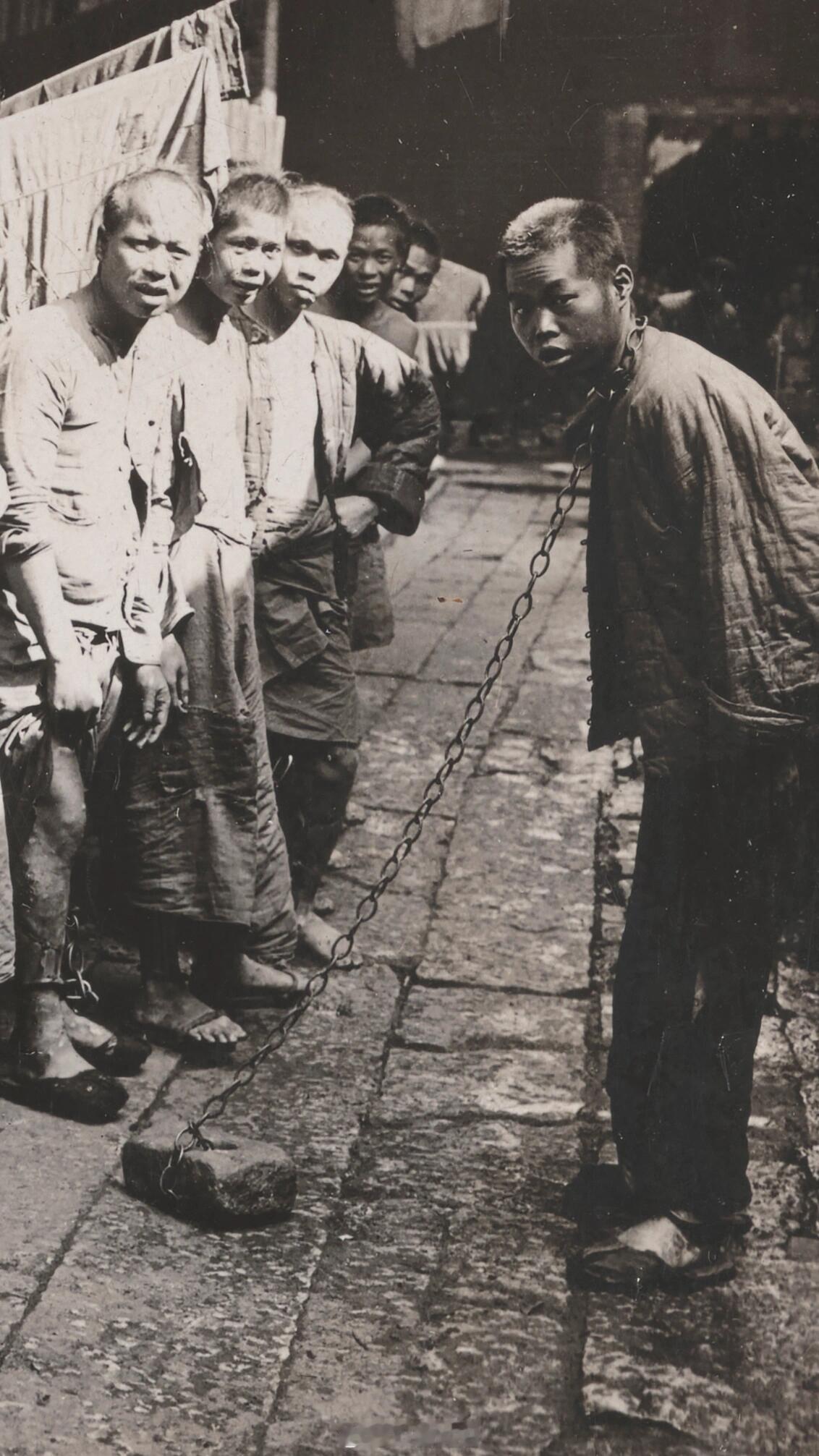

清朝晚期政府无能,在西方列强面前大都是不堪反抗的软骨头,致使中国土地沦丧,被西方人践踏。

大清气数已尽,无论如何都无法躲过近代的变革的浪潮,但若是晚清贵族有左宗棠一半硬骨头,也不至于让中国人民在苦难中挣扎那么久。

左宗棠可以说是晚清最后的脊梁,那时候也有一些想要拯救人民于水火的有识之士,可惜他们的力量微小,没有力挽狂澜。

左宗棠六十多岁高龄抬棺出征,指挥千军万马收复新疆,这样的气魄自然是无人可敌,目中无人的沙俄大军败下阵来。

李鸿章和左宗棠两位大臣,都出自曾国藩门下,但是一个成了晚清的半边天,一个成了晚清的脊梁,二人同为清朝的支柱,但是风格差异极大,两人因为政事吵架也是家常便饭。

在收复新疆这件事情上,李鸿章跟左宗棠的意见就相左,李鸿章当时的目光放在海外,决定收复失地不是当务之急,专心部署海防。

左宗棠却觉得一个保护不了自己国土的国家,别人只会踩的更狠,不收复新疆,必将助长西方列强对中国予取予求的气焰。

这虽是两人对国家防卫的不同做法,但也是二人的经历所导致的。

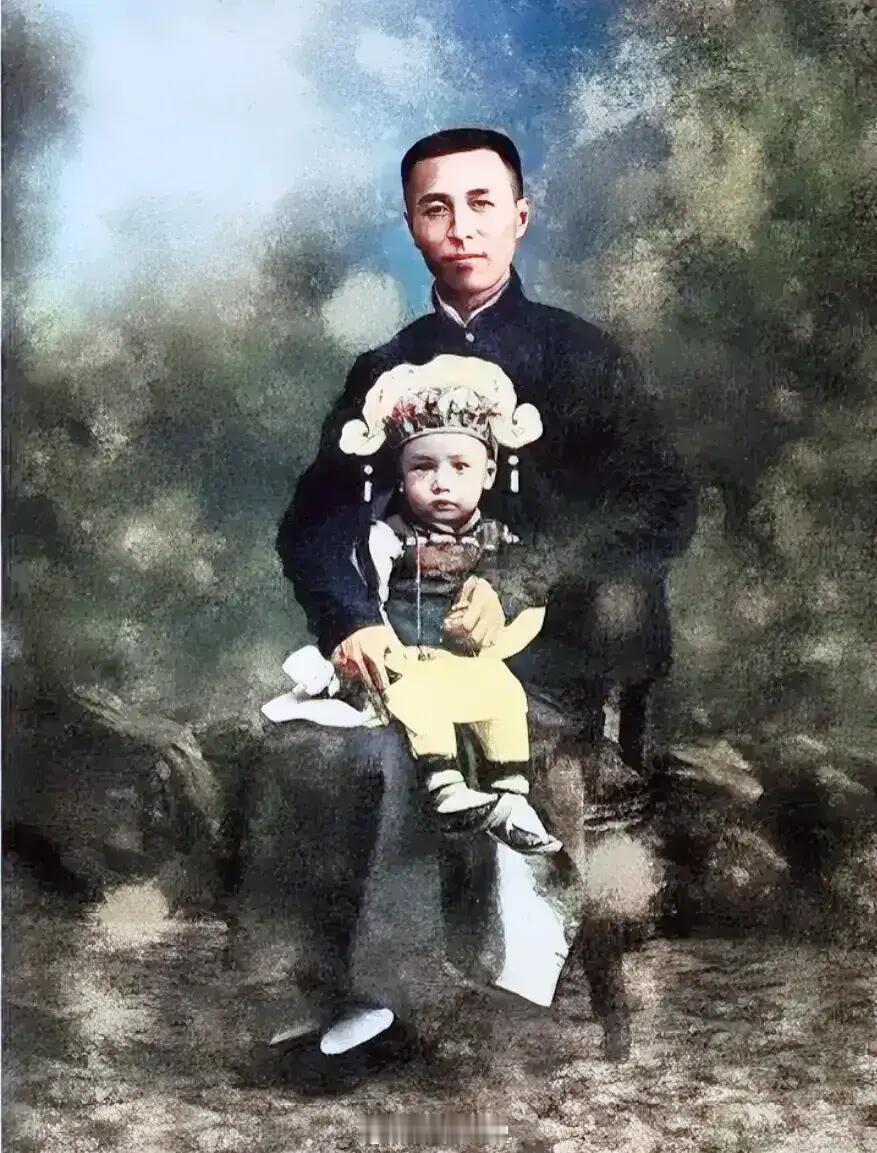

李鸿章这一路上来一直是顺风顺水,官宦之后成为肱骨之臣。而左宗棠就是从白衣书生走到入阁拜相的地步,这一路不知经历过多少白眼和欺辱。

因此对于西方列强进入中国的看法,两个人的体会是有不同的,李鸿章在国防这方面非常喜欢用西方技术,在边防上也听从英国人的建议。

贫苦出身的左宗棠就更为重视民族气节,他学习西方技术也是了制衡西方列强,这跟李鸿章主张笼络西方国家的方式有些许不同。

清政府最后对于左宗棠和李鸿章的意见是各取一边,既要重视起海防,也要稳固边塞防卫,左宗棠作为收复新疆的主导者,高龄挂帅出征,是抱着战死沙场的想法取得。

肃穆的大军抬着黑色棺材打头,如此视死如归的精神如何不令人胆寒。左宗棠不仅是一位孤勇者,还是一位深谋远虑、用兵如神的智将。

在收复边疆的过程中,左宗棠利用沙俄和英国之间的矛盾,分化了占领中国边疆的政权,成功挫败了敌人,将中国领土收复。

之所以说左宗棠是孤勇者,是因为当时他面对的不仅有强大的沙俄侵略者,还有无能的清政府拖后腿。

左宗棠把沙俄逼到谈判桌上妥协,清政府的代表光是面对沙俄就吓得瑟瑟发抖,签下了丧权辱国的条约。

可叹左宗棠都是退休的年纪了,还要奔波劳累替清政府收拾烂摊子,抬棺出征看似勇者无畏,实际上背后也有众多无奈。

左宗棠重视边塞防御,并不代表他不重视海防,他只是在两个紧急事务中,选择了他觉得更重要的一项。

在西北边疆打完仗的左宗棠,没有喘息的时间,又前往沿海地区加强海防。李鸿章和左宗棠看似不和,实际上是和而不同,两人都是为了大清江山鞠躬尽瘁。

晚清破破烂烂,左宗棠修修补补,他人生最后几年都是在中国天南海北的边防打补丁,跟沙俄抗争之后,又防范法国军队来犯。

那时候左宗棠已经意识到加强海防不仅要从训练海军,还要建立起朝廷能直接控制的海防体系,从行政和军事上全面保卫海防。

晚年的左宗棠病来如山倒,他多次向朝廷请病假,但是偌大的清王朝竟然找不出可以替代左宗棠,承担国家重任的人。

清廷多次拒绝左宗棠养老的要求,可是就是左宗棠再发光发热,也无法改变清王朝颓丧的国运。

左宗棠对改变历史已经不抱希望,但他还希望留下治国建议,能够避免清王朝堕入可怕的结局 。 他死前最后的奏章,除了两本请辞的折子,其他都是操心海防的内容,这几篇奏章力透纸背,写下这些内容的左宗棠油尽灯枯。

其中设立海防大臣和设立台湾巡抚加强沿海防务,是左宗棠给晚清留下的最后遗产。

七八叉

左公千古。