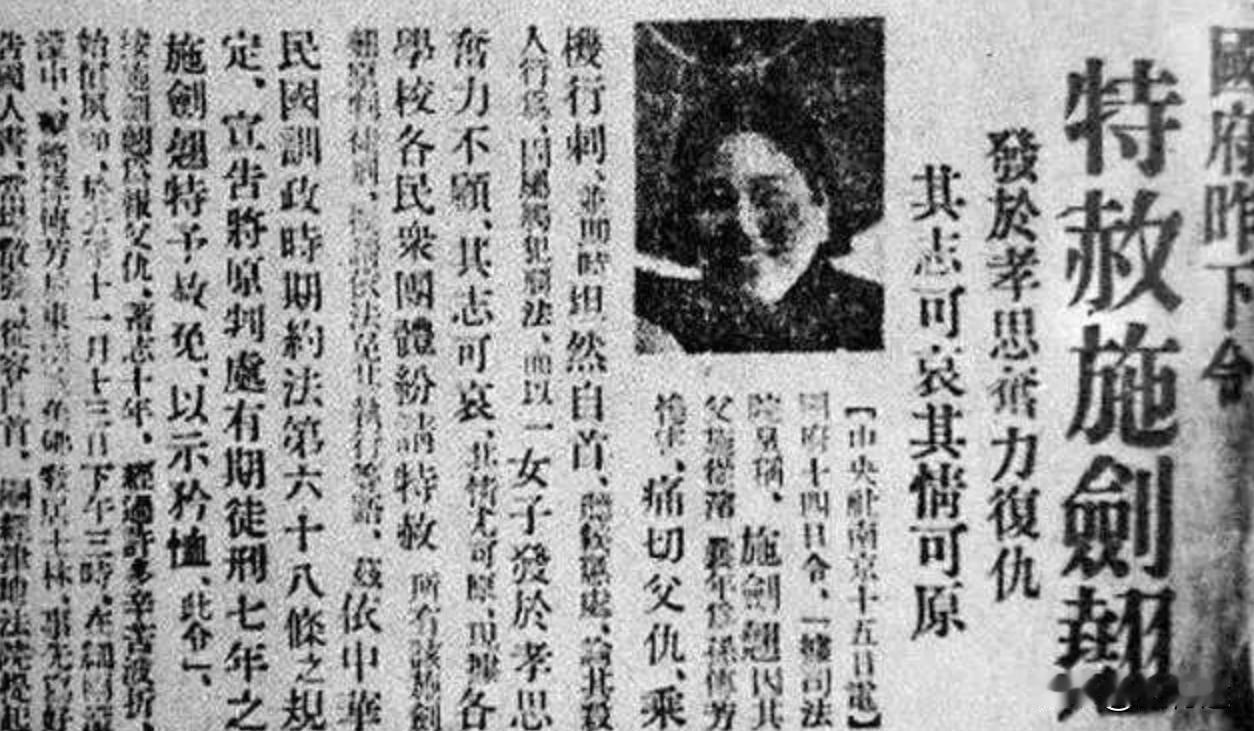

1925年11月,施从滨被押到孙传芳面前,受尽奚落后,被以慢刀割头。十年后,施剑翘暗藏手枪来到佛堂,对着孙传芳的后脑勺就是一枪。 施剑翘,出生于安徽桐城的一个普通家庭,但她所承受的命运,远比一般人更加沉重,年幼时失去父亲的她,被过继给了叔父施从滨,这一变故为她的生命注定了不同的轨迹。 她的亲生父亲施从云是辛亥革命中的一位英雄,曾与冯玉祥、王金铭并肩作战,在滦州起义中英勇牺牲。 可悲的是,叔父施从滨最终死于孙传芳的屠刀之下。 小小年纪的施剑翘早早便背负上了施从滨惨死的痛苦,那种血海深仇,深深烙印在她的心头。 施从滨的死亡,如一块巨石沉入施剑翘的心底,成为她一生无法抚平的创伤。 那时,她的内心充满了悲伤与愤怒,深知自己无法将施从滨从死亡中救回,但她发誓,要为叔父复仇,她以诗文表达着心中的痛苦与仇恨,犹如一把尖刀,刺向那些为权力与利益践踏生命的罪人。 在她的内心,仇恨像是一个永远无法愈合的伤口,不断撕扯着她的心绪。 这一切并非简单的理想,施剑翘所面临的现实是,她不过是一个孤身无依的女子,复仇的道路几乎没有任何支持,而她的敌人却是那个掌控生死权、兵权滔天的军阀孙传芳。 施剑翘的复仇计划,最初寄托在亲戚、堂兄施中诚的肩上。 施中诚同样是一个身世悲凉的人,施从滨夫妇对他视如己出,期望他能继承父亲未尽的责任,报父仇。 施剑翘对堂兄充满希望,但她很快发现,施中诚的态度冷漠,甚至拒绝了她的请求。 面对亲人的冷漠与背弃,施剑翘内心的失望如同洪水般汹涌而来。 她不禁在心中质疑:是否真有一个人,会为了叔父的死,挺身而出,替他复仇?而她自己,能否单枪匹马,完成这几乎不可能的任务?她的信念,开始遭遇动摇。 内心的冲突与痛苦,并没有摧毁她对复仇的决心。 施剑翘最终做出了一个决定:她将与施中诚断绝关系,决心独自一人走上复仇之路。 她写了一封长信,将自己的心情与决绝表达得淋漓尽致,斩钉截铁地宣告,今后的路,她将自己走。 她深知,社会对她这样的女子充满了偏见与蔑视,而她所要挑战的,正是当时那个最强大的军阀孙传芳,他不仅掌控着几省的军政大权,更有着无法撼动的社会地位与实力。 面对这样一个雄踞一方的势力,施剑翘的身份与力量几乎微不足道。 但她并没有畏惧,内心充满的只有愤怒与坚韧,她知道,复仇的计划需要长时间的准备、细致的侦察、以及冷静的行动。 她开始悄无声息地接近孙传芳的行踪,搜集所有关于他的消息,观察他的一举一动,甚至是最微小的细节。 施剑翘的每一天都过得如同一场无声的战斗,她学习了如何隐藏自己的情绪与目的,将复仇的决心深深埋在心底,默默等待那个能够付诸实践的时刻。 在这个过程中,施剑翘变得愈加冷静与谨慎,她将每一步都精心谋划,从未松懈。 直到有一天,在天津的法租界街头,她终于认出了孙传芳那辆熟悉的黑色轿车。 那个时刻,施剑翘的心跳几乎要跳出胸膛,而她也深知,这个机会来之不易,错过了将再无可能。 混乱的场面让她没有立即下手,这一错过,令她内心焦虑不安。 随着时间的推移,施剑翘逐渐发现,孙传芳的住所——那座戒备森严的英租界豪宅,成为她复仇的最大障碍。 即使如此,她依然未曾放弃。 她决定冒险潜入,化名“董慧”,伪装成一位佛教居士,进入孙传芳常去的佛教场所,借此接近他。 在那里,她像一个普通的信徒一样,默默参与每一次活动,但她的眼睛始终注视着那个目标。 施剑翘内心并不迷茫,她的复仇之火始终熊熊燃烧,等待着合适的时机。 每一次前往居士林,她都在脑海中排演着无数次可能的场景,思考着每一个细节。 她的心中充满了决绝,坚信只有这一次,只有在这个特定的时刻,她才能完成这十年间未曾停歇的仇恨。 终于,1935年11月13日,这一天的到来,让她心中的复仇之火如同剧烈的爆发,带来了她人生的决定性时刻。 天降大雨,寒风呼啸,施剑翘如同一个早已准备好迎接宿命的战士,穿上了青色的长衣,端坐在佛堂内,目光死死锁定着坐在前排的孙传芳。 这个曾经是五省联帅、名震一时的军阀,如今却戴着僧帽,低头静坐,仿佛已忘记了自己曾经的血腥历史,施剑翘心中的仇恨却没有因时间而消散。 她悄然拿出早已准备好的勃朗宁手枪,握住冰冷的枪把,一切情感在那一刻凝聚成一股无坚不摧的力量。 随着一声枪响,孙传芳应声倒地,鲜血喷洒在佛堂的地板上,场面血腥而震撼。 居士们被这突如其来的暴力场景惊呆了,空气仿佛被冻结,谁也没能及时反应过来。 施剑翘站了起来,面对众人震惊的目光,她冷静地宣布:“孙传芳是我打死的,我为叔父报仇,不会连累无辜。”她随后从衣袋里拿出一大把传单,向在场的人分发,详细阐述自己的动机,并表明自己将自首。 新中国成立后,施剑翘于1952年迁居北京,开始在碧云寺以居士身份修行直到1973年去世。