男子和女子结婚,花了138万彩礼,一斤金子,和一枚钻戒,婚礼结束后,女子以各种借口,就是不让男子碰她,男子忍无可忍,向法院诉讼离婚,女子不离,说和男子还有感情,法院没判离婚,俩人回到了家中,男子满怀希望,以为女子已经想通,万万没有想到,女子跑了,男子找女子家长,要求离婚退彩礼,女方拒绝和他沟通,男子再次上诉,彩礼是借的,不能人财两空!

阿杰朴实,还没有成家,家里找了媒人,媒人给他领来了阿英。

为了准备阿杰的婚事,家里东拼西凑,准备了138万的彩礼,外加一斤黄金和一个炫彩夺目的钻戒。

阿英长得标致,看起来不爱说话,性格沉静,阿杰第一眼见到她时,心里就生出了欢喜之情。

阿杰和阿英,在2024年的二月,一纸婚书,俩人成为了法律意义上的夫妻。

婚礼那天,敲锣打鼓,热闹非凡,村里的老少都欢聚到了阿杰的家里。

阿杰的父母笑的合不拢嘴,漂亮的阿英给阿杰家挣足了面子。

阿杰瞬间,觉得自己是世界上最幸福的人,阿英家也收到了彩礼,自己的闺女,果然价值千金!

婚礼结束,阿英跟着阿杰,一同来到了昆明,开始了他们的新婚生活,阿杰对阿英爱不释手。

阿杰以为,新婚燕尔,他和阿英会和别的夫妻一样,天天腻歪在一起。

谁知阿英对他态度冰冷,根本不让阿杰触碰她的身体。

阿杰以为,阿英这是矜持,也许她从一个姑娘,初为人妇,还没有适应。

阿杰耐心等待,认为可以以心换心,只要他对阿英真心实意,总有一天会打动阿英。

可是日子久了,阿英依旧如此,和阿杰保持距离,找各种理由拒绝阿杰,理由简直五花八门。

她一会说自己身体不适,一会又说自己还不习惯和丈夫睡在一起。

阿杰开始着急,他试着和阿英沟通,想知道她心里到底是怎么想的,如果不爱,完全可以不和自己结婚。

既然俩人已经结婚,那就意味着彼此之间,具有夫妻生活的义务,阿英到底不满意哪里,阿杰保证自己改正。

谁知阿英把眼一翻,直接给他怼了回去,说了一堆贬低阿杰的话,还说他一句: “你不配!”

阿杰听了,万箭穿心,他不明白自己做错什么,阿英为何对他有如此的成见。

阿杰锲而不舍,心里琢磨,肯定还是自己做的不好,没能让新婚妻子满意。

他试着用各种办法,讨阿英欢心,他相信总有一天,能够换来阿英的笑容。

可是阿英心不在焉,对阿杰的示好无动于衷。

阿杰心里逐渐凉透,既然你不愿意,强扭的瓜也没什么意思。

阿杰鼓起勇气,向法院申请了离婚。

可他没有想到,阿英竟然不离,还在法庭说她对阿杰还有感情。

阿杰蒙了,这是在闹哪样?有感情还不让我碰你,你想干啥,难道只想要精神伴侣?

法院因为阿英的态度,没有判决他们离婚,阿杰满怀希望,以为阿英已经回心转意。

可是阿英并没有像她说的那样,跟阿杰和好,她瞅准机会,趁着阿杰不在家的时候,离家出走,再也找不到人影。

阿杰慌了,他怕人财两空,为了迎娶阿英,自己家四处借钱,才凑够了这笔高额的彩礼。

因为当地的风俗,男人娶媳妇,彩礼起步价就是100万,越多越好,否则就会被人看不起。

阿杰找阿英的家人,说明了自己的来意,既然阿英决意离开,那就一拍两散,请归还自己家部分彩礼。

因为彩礼,家里负债累累,本以为以后通过努力,慢慢再归还借来的钱。

既然阿英离开,自己家不能人财两空,他希望阿英的爹妈能够体谅自己。

谁知阿英家人,一口拒绝,根本不和阿杰多说,也不愿意和他调解。

阿杰要再次起诉,坚决要和阿英离婚!

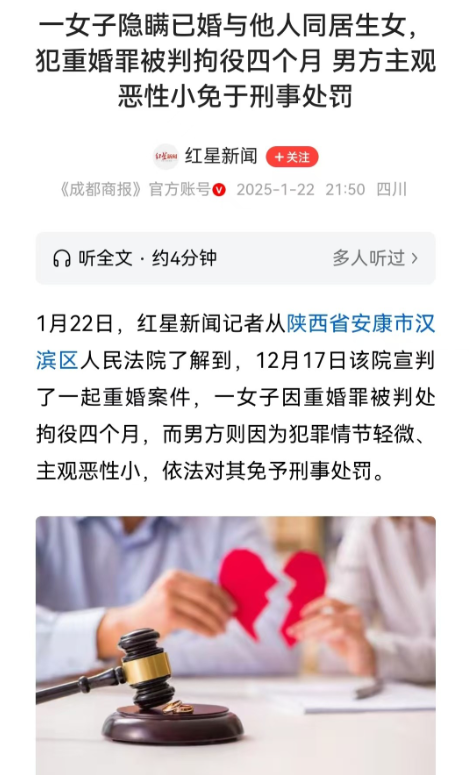

《最高院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定:

双方已办理结婚登记且共同生活,离婚时一方请求返还按照习俗给付的彩礼的,人民法院一般不予支持。

如果共同生活时间较短且彩礼数额过高的,人民法院可以根据彩礼实际使用及嫁妆情况,综合考虑彩礼数额、共同生活及孕育情况、双方过错等事实,结合当地习俗,确定是否返还以及返还的具体比例。

阿杰和阿英已办理结婚登记,但共同生活时间短且彩礼数额高。

男方因无法忍受女方拒绝夫妻生活而提起诉讼离婚,并要求返还彩礼。

由于双方共同生活时间短且彩礼数额巨大,男方有权请求返还部分彩礼。

《最高院关于适用〈民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第五条规定:当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,法院应当予以支持:

二,双方办理结婚登记手续但确未共同生活;

三,婚前给付并导致给付人生活困难。

适用前款第二项、第三项的规定,应当以双方离婚为条件。

阿杰家为支付彩礼而四处借钱,导致家庭生活陷入困境,若情形属实,可视为符合返还彩礼的条件之一。

但是,此条文需以双方离婚为条件。

因此,阿杰要求离婚,并要求阿英家返还部分彩礼,合法合理。

对此,你怎么看?欢迎评论区留言讨论。