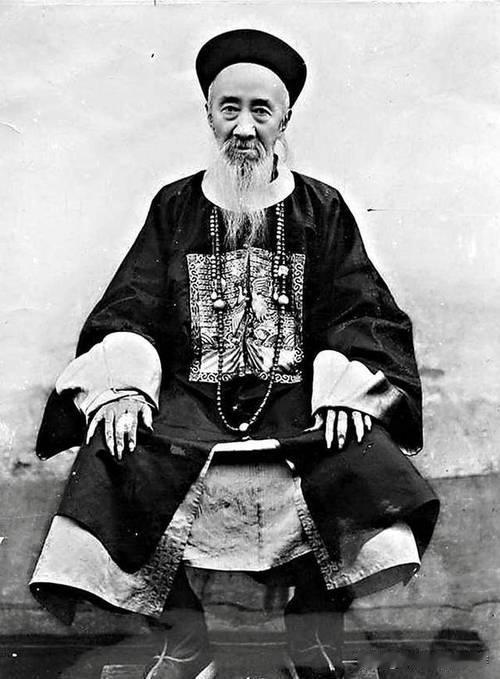

公元1880年,守寡27年的慈禧,变得犯困厌食,还恶心想吐,肚子也微微隆起,两位太医给她看病,皆因“误诊”被斩,名医薛福辰诊断后,心中暗暗吃惊,一时间竟不敢开口。 公元1880年,是清朝统治的重要转折时期。这一年,守寡27年的慈禧太后已是46岁,掌握朝廷大权近20年。 同治帝驾崩后,慈禧太后开启了第二次垂帘听政。她重新成为大清朝政策的主导者,并扶持年仅四岁的光绪帝登基。 在这段时期,朝廷内部的政治斗争日趋激烈。恭亲王奕訢作为光绪帝的生父,手握军权,与慈禧太后在朝廷中形成了微妙的权力制衡。 为了巩固自己的统治地位,慈禧太后开始着手筹备光绪帝的亲政事宜。她在宫中设立专门的学堂,聘请名师教导光绪帝学习帝王之术。 此时的清朝,面临着前所未有的内外压力。随着西方列强的步步紧逼,一场关于洋务改革的争论在朝廷中展开。 洋务派主张学习西方的先进技术和制度,以图自强。而守旧派则坚持传统,反对一切变革。这场争论最终演变为清廷内部的政治对立。 各国公使频繁向清廷施压,要求进一步开放通商口岸。这些外交压力让慈禧太后不得不在对外政策上做出调整和让步。 与此同时,各地督抚纷纷上书,请求增加军费,改革军制。李鸿章、左宗棠等重臣认为,只有加强军事实力,才能维护国家的主权和尊严。 面对这些错综复杂的局势,慈禧太后采取了审慎的态度。她一方面支持部分洋务改革,另一方面又极力维护清朝的传统制度。 在这一年里,慈禧太后每天都要处理大量的奏折。她亲自过问军政、财政、外交等重大事务,显示出强大的统治能力。 为了应对日益严峻的财政危机,慈禧太后下令裁减宫廷开支。这个决定虽然得到大臣们的支持,但也引发了一些宫廷内部的不满。 随着光绪帝渐渐长大,朝廷上下都在关注他何时能够亲政。慈禧太后对这个问题格外谨慎,她需要在维护皇权和保持自己影响力之间取得平衡。 1880年初春,慈禧太后的身体状况突然发生了显著变化。她开始出现食欲不振、困倦乏力等症状,这些反常的现象引起了宫中上下的高度关注。 这位掌握大权的太后,平日里作息规律,饮食有度。然而近来,她对御膳房精心准备的饭菜总是提不起兴趣,甚至闻到某些食物的味道就会觉得恶心。 太医院接到消息后,立即组织了一次全面的诊查。太医院院使带领几位经验丰富的太医,携带各种医书和药方入宫问诊。 第一位太医在为慈禧把脉时,发现了一些异常的迹象。这位太医曾经在民间行医多年,积累了丰富的临床经验,他认为这些症状都指向了一个特定的结论。 然而,这个诊断结果却引发了一场轩然大波。太医的判断被认为是对太后的大不敬,他很快就受到了严厉的惩处。 第二位太医接替诊治,却也得出了相似的结论。这位太医虽然极力掩饰自己的发现,但还是因为说漏了几句话而遭到严惩。 这一连串的事件在宫中引起了不小的震动。各个宫殿的太监宫女们私下议论纷纷。 为了避免事态进一步扩大,慈禧身边的大太监下令严禁任何人谈论太后的病情。 太医院的官员们对此事更是谨慎万分。他们翻遍了历代医书,试图找到一个合适的说法来解释太后的症状。 御医们开出的药方也十分保守,多是一些调理脾胃的常用方子。没有人敢轻易下定论,生怕因为一句话就惹来杀身之祸。 朝中大臣们也注意到了这些异常情况。他们发现太后批阅奏折的时间明显减少,一些重要的朝会也改为由大臣们书面呈报。 这种反常的状况引起了满朝文武的关注。一些嗅觉敏锐的大臣开始暗中观察局势的变化,为可能出现的政治动荡做准备。 就在整个紫禁城都笼罩在一片诡异的气氛中时,一位名医的出现,为这场疾病风波带来了转机。这位医生就是当时声名显赫的薛福辰。 薛福辰在当时的医学界享有极高的声誉,他不仅精通中医理论,更有着丰富的实践经验。他曾经多次为朝廷重臣治病,每次都能准确把握病情,开出有效的药方。 在被召入宫之前,薛福辰已经听说了前两位太医的遭遇。 薛福辰在医学界的地位不同于一般的太医。他曾编撰过多部医学典籍,其中对女性疾病的研究尤为深入。 面对慈禧太后的症状,薛福辰没有像前两位太医那样直接说出诊断结果,而是先从一些日常起居和饮食习惯开始询问。 在详细诊断之后,薛福辰提出了"腹中淤血"的说法。这个诊断既能解释太后的所有症状,又避开了任何可能引起争议的说法。 他开具的方子主要是一些活血化瘀的药材。这些药材都是常见的中药,既不会引起怀疑,又能达到预期的治疗效果。 这场疾病风波之后,太医院的制度发生了重大改革。朝廷颁布了新的规定,要求太医在诊断重要人物时必须经过集体商议。 为了防止类似事件再次发生,宫中还专门制定了一套详细的医疗规章。这些规定明确了太医诊断和用药的标准流程。 这场风波平息后,薛福辰的声誉达到了顶峰。他的处理方式被后人称赞为医者的典范,既治好了病,又避免了可能的政治风险。