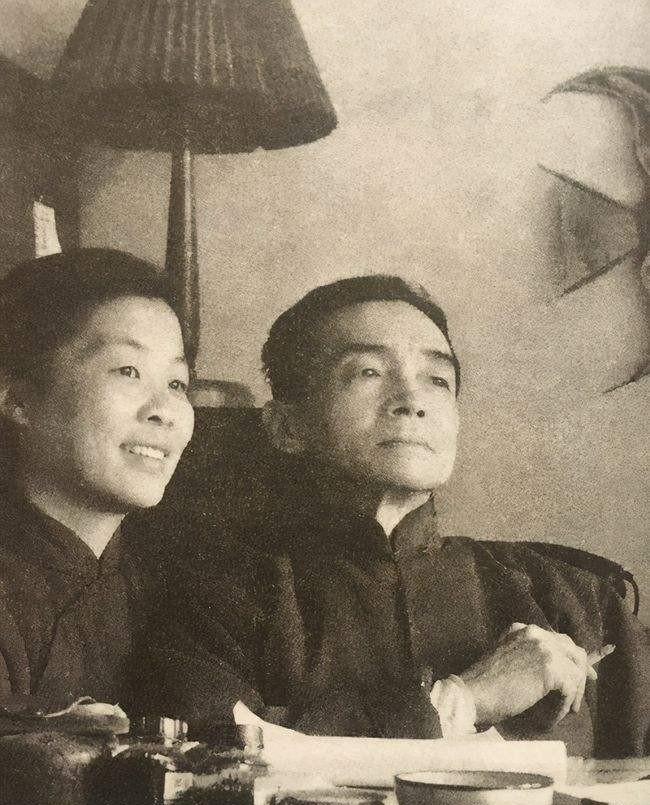

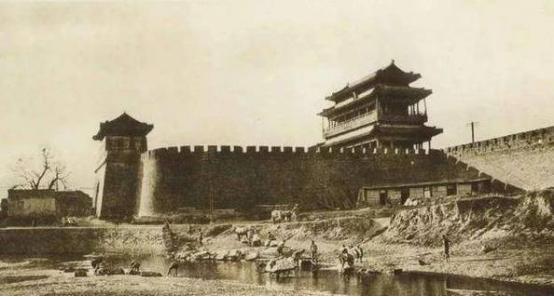

1937年,山西佛光寺,林徽因触摸着“宁公遇”久久不言,神情肃穆,丈夫梁思成记录下了妻子这一刻,只有他明白这一刻是有那么的不容易。 1930年代初,一个叫伊东忠太的日本建筑学者曾经断言,中国已经不存在唐代建筑了。他信誓旦旦地说,要看唐代建筑,就必须要去日本奈良才行。 这句话传到了中国,一下子在文物界炸开了锅。当时很多人不相信日本人的说法,但也没有人能找到证据来反驳。毕竟,战火纷飞,环境恶劣,要去考察古建筑谈何容易? 但是,中国有两个人不服气。他们就是梁思成和林徽因夫妇。梁先生是学建筑的,林女士是学美术的,两人都是满腔热血的文物保护者。他们立誓,一定要找到唐代建筑的遗存,证明日本学者是错的! 于是,从1932年开始,梁思成、林徽因开始了他们为期五年的全国古建筑考察之旅。那个年代没有飞机火车,更没有什么旅游团。他们全靠自己,走遍山山水水,跋涉十五个省。 路上的艰辛可想而知。他们经常要在简陋的小客栈里住下,被臭虫叮咬得浑身起包;有时候要在山沟里露营,旁边就是野狼出没的森林。更别提吃的苦了,泡面、窝头就是他们的主食。 但再苦再累,梁思成和林徽因都咬牙坚持着。因为他们太渴望找到唐代建筑了!每到一处古迹,他们就兴奋地拿出卷尺和速写本,一丝不苟地测绘、记录。在他们眼里,这些线条和数据比什么都宝贵。 五年时间里,梁思成和林徽因跑遍了全国137个县市,详细考察了1823座古建筑。但直到1937年,他们还是没找到确切的唐代遗存。那种失落和沮丧,旁人难以体会。 不过,就在人生最灰暗的时候,往往也蕴藏着希望的曙光。1937年初夏,几张敦煌壁画的图录意外地吸引了梁思成的注意。其中一张描绘的古建筑,竟和唐代风格极为相似! 查阅资料后,梁思成锁定了山西五台县的佛光寺。6月,他和林徽因怀着忐忑的心情,再次踏上了考察之旅。这一次,他们要用自己的眼睛和脚步,来寻找那个或许并不存在的"唐代之梦"。 当梁思成和林徽因来到佛光寺的时候,眼前的景象并不那么令人鼓舞。这座古寺坐落在深山里,周围荒草丛生,显得有些破败。但夫妻俩不是那么容易放弃的人,他们决定仔细考察每一个角落。 功夫不负有心人。当他们走进东大殿,一踏进门槛,就感觉到一股庄严肃穆之气扑面而来。抬头一看,但见内部构造布局精妙,斗拱、柱头、枋栿等部件與敦煌壁画上的唐代建筑结构竟如出一辙! 梁思成激动地对林徽因说:"老林,这很可能就是唐代建筑!"两人立刻兴奋地忙碌起来,拿出工具仔细丈量尺寸,用速写本记录细节。但要寻找确凿的年代证据,还得继续努力。 接下来的考察并不轻松。古寺里积满了厚厚的尘土,到处都是蜘蛛网和蝙蝠粪便,常人根本待不了几分钟。但为了一睹唐建真容,梁林二人顾不上那么多。 他们披荆斩棘,翻遍每个角落。终于,在大殿深处的经楼里,他们发现了一块倒塌的石碑。碑文虽然残缺不全,但隐约可以辨认出"宁公遇"几个字。 "宁公遇"究竟是何许人也?梁思成和林徽因又找到了一个重要线索。在经楼角落的砖雕上,他们清楚地看到了"佛殿主女弟子宁公遇"的字样。再联系到大殿前经幢上刻有的"唐大中十一年",年代的谜团终于揭开了。 原来,这座看似不起眼的山间古刹,竟然保存了一座建于公元857年的唐代建筑!这一发现,不仅填补了中国古建筑史上的一项空白,更用铁一般的事实回击了日本学者的武断论调。 回想考察的点点滴滴,林徽因百感交集。当她轻轻抚摸着"宁公遇"题名的那一刻,千年时光仿佛重现眼前。这里凝结了无数唐代能工巧匠的心血,更见证了中华文明生生不息的传承。 佛光寺的考察成果,很快在学界引起了轰动。这座古寺不仅拥有罕见的唐代木构建筑,还完整保留了三十多尊唐代彩塑、精美的壁画和题记。梁思成将其誉为"中国第一国宝",认为它的价值不亚于法门寺地宫。 而林徽因也在日记中这样写道:"我们正如古人'见微知著'那样,由这一个小小寺院的建筑上推想出一个盛世。"是啊,佛光寺斑驳的砖瓦下,烙印的正是盛唐时代的恢宏气象和非凡成就。 当夕阳西下,余晖洒在古寺飞檐上,一切都显得那么宁静祥和。梁思成和林徽因并肩而立,心中充满了自豪。他们不仅找到了心心念念的唐代建筑,更重要的是,以自己的努力捍卫了民族的尊严,证明了中华文明生生不息的创造力。 佛光寺的发现,只是梁思成和林徽因毕生守护古建筑的一个缩影。在他们心中,每一座古建筑都是中华文明的瑰宝,都值得用生命去守护。