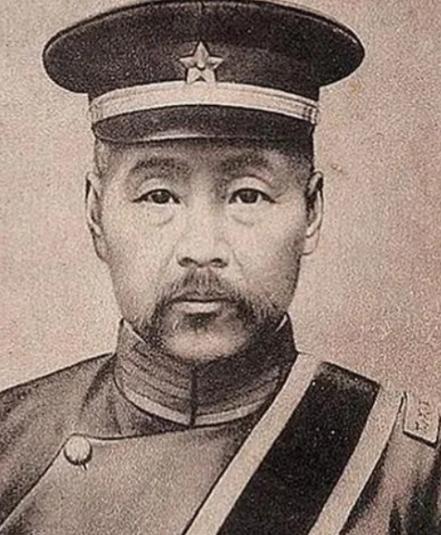

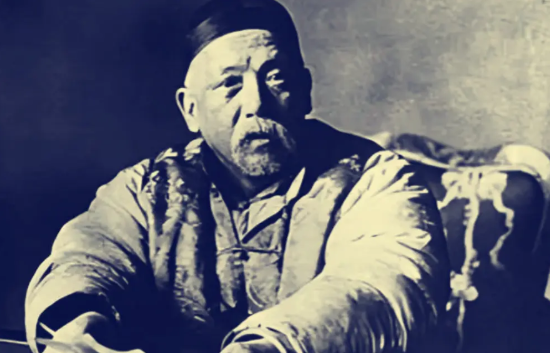

1895年,冯国璋回乡途中遇到了一位看似乞讨的老妇人,他问:“前面是诗经村吗?”听到这熟悉的声音,老妇忍不住泪流满面,愤怒地说:“十年过去了,你竟然不认得我了吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 冯国璋出身于一个曾经显赫的家族,然而到了他这一代,家道已经中落,更雪上加霜的是,他的父亲因科举失利导致精神失常,这让本就艰难的家境雪上加霜,所幸冯母深明大义,即便生活拮据,仍坚持送他入私塾求学,这段求学经历为冯国璋日后的军旅生涯打下了重要基础。 在私塾中,冯国璋展现出超群的学习天赋,他学习勤奋,悟性极高,很快就得到了塾师的青睐,正当他崭露头角之时,家中经济状况每况愈下,不得不被迫辍学,十六岁那年,按照父母之命,他与同村的吴氏成亲,这桩婚事虽是传统习俗使然,却成为了他人生的重要转折点。 1885年的一个夏夜,二十多岁的冯国璋在得知县城正在招兵后,毅然决定投笔从戎,这个决定让他走上了一条截然不同的人生道路。 初入军营的冯国璋形象瘦弱,只能在火头营做些杂务,但他凭借着过人的毅力和聪明才智,抓住每一个训练机会,日复一日的刻苦操练,使这个文弱书生逐渐蜕变为一名出色的军人,他在武艺比试中屡获佳绩,很快引起了上级的注意。 因为私塾教育的底蕴,加上出众的军事才能,冯国璋被选送至天津武备学堂深造,在学堂期间,他的军事素养得到全面提升,毕业时的优异成绩,让他有幸留校任教,但对军功的渴望促使他主动请缨奔赴战场。 最令人称道的是他在甲午战争前夕随聂士成勘测朝鲜东北地区的经历,半年时间里,他们详细绘制了当地地形图,编撰成书,这份工作在后来的战争中发挥了重要作用,也为冯国璋赢得了军中声誉。 在冯国璋为事业拼搏的这些年,他的妻子吴氏却在家乡过着截然不同的生活,没有音信的十年间,她独自抚养孩子,承受着乡邻的闲言碎语,日晒雨淋的劳作让这个年轻的妇人过早衰老,这便是为何当冯国璋衣锦还乡时,竟认不出眼前这位形容枯槁的妇人正是自己的发妻。 荣归故里的场景本该是一个圆满的团聚时刻,当冯国璋骑着高头大马,带着满载的金银珠宝重返诗经村时,命运却给这对久别重逢的夫妻安排了一场苦涩的重逢,在那条尘土飞扬的乡间小路上,他竟认不出自己日夜思念的结发妻子,这个意外揭开了一段更为复杂的家庭故事。 回到家乡后,冯国璋用自己的功名和财富重建了家庭生活,他将妻儿接到身边,给予优渥的生活条件,地位的跃升也带来了新的变数,作为一位显贵,他开始接触到形形色色的权贵家族,其中不乏献女求亲者,在这样的背景下,他迎娶了温婉大方的彭氏为妾。 彭氏的加入,让这个家庭的关系变得微妙起来,她年轻貌美,举止得体,很快就在料理家务上展现出非凡的才能,然而,即便她在冯府付出良多,却始终未能获得正室的地位,这成为了她一生最大的遗憾。 吴氏在1910年病逝于保定,按照常理,此时的冯国璋本可以将用心侍奉多年的彭氏扶为正室,然而,他却另娶了由袁世凯引荐的周氏为正妻,这一决定,让彭氏的地位愈发尴尬,更令人唏嘘的是,当周氏三年后离世,冯国璋仍未给予彭氏应有的名分。 冯国璋生前曾为彭氏写下一副对联:“一生授理家庭多顺寿,两次代权终贵无闲言”,这副对联字里行间,既肯定了彭氏的贤惠,又暗示了她终究未能跨越身份藩篱的命运,直到1919年冯国璋去世,彭氏依然是一位没有正式名分的妾室。 最富戏剧性的转折发生在1953年,当年已经年迈的彭氏在弥留之际,冯国璋的长女特意前来祭拜,这位与彭氏情同母女的大小姐,终于替她做出了这个迟来的安排——扶正彭氏为正室,这一决定,让彭氏得以在临终前获得一个庄重的身份,她的棺椁中才能放入冯国璋的遗像,墓碑上也终于刻上了“显考”“先妣”的称谓。 信息来源:河间市人民政府——冯国璋一驴孝终身