为何中国难出数学大师?北京大学数学天才张筑生手握五个世界第一,却终生未能评上职称,直至生命尽头,他才抛出一句振聋发聩的疑问,点醒众人!

1940年出生的张筑生,一生都与不幸相伴,但他却用残缺的身体,在数学的世界里留下了浓墨重彩的一笔。 两岁时一场脑膜炎险些夺走他的生命。幸运的是他活了下来,但小脑却永久受损,行动不便成了他一生的烙印。

十三岁一次意外摔断了左臂,却因庸医误诊,导致左臂神经坏死,左手彻底残废。一个原本对世界充满好奇,渴望用实验探索科学的少年,就这样被硬生生折断了翅膀。 你以为他会就此沉沦?不,张筑生的人生,远比你想象的更坚韧。

不能做实验,那就钻研数学!在那里,他找到了一个全新的世界,一个不需要依赖健全身体,只需要一颗聪慧大脑就能自由驰骋的世界。 在四川大学读书时,张筑生就已锋芒毕露。仅仅两年,他就学完了四年的课程,这让当时的老师们都感到不可思议。而这,仅仅是他传奇人生的开端。 1978年,中国恢复了研究生招生,无数人的命运因此改变。 那一年,38岁的张筑生考入了北京大学数学系。在高手如林的北大,他依然是最出色的。

当年的研究生考试试卷上,有一道题因为出题人的疏忽,导致题目无解。所有考生都绞尽脑汁,试图解答,只有张筑生认真思考后,写下“无解”。

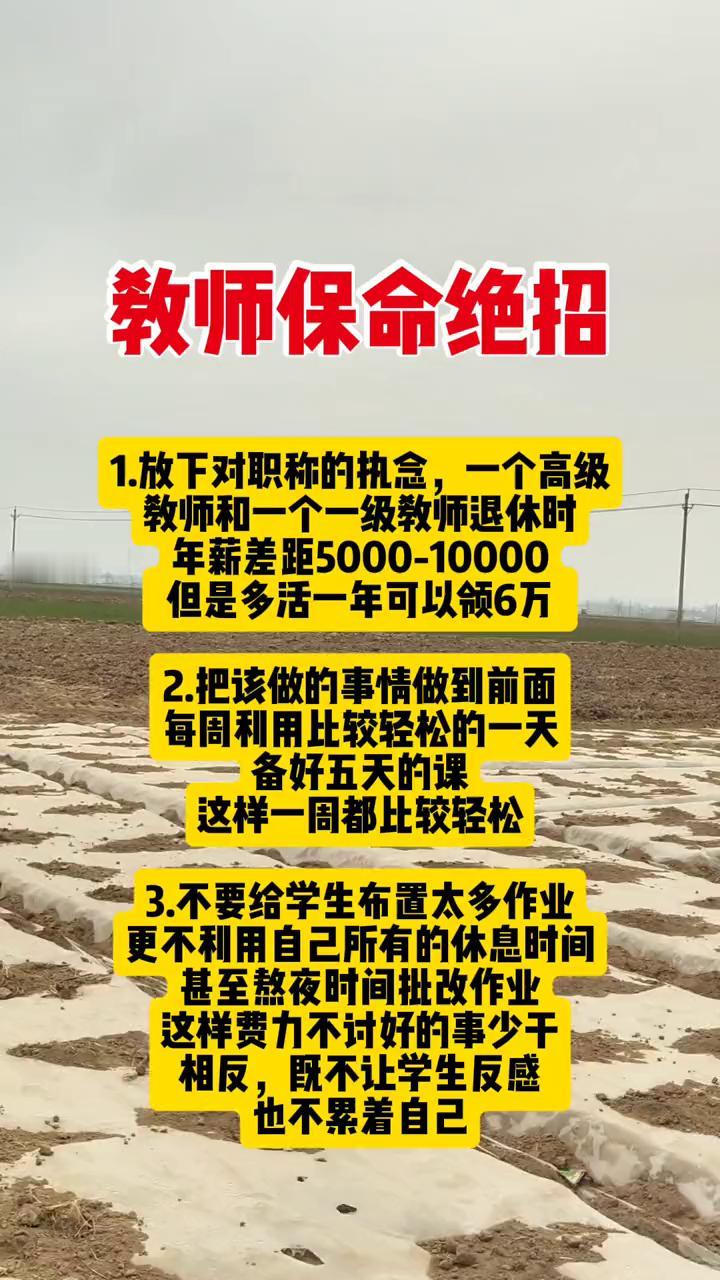

这不仅仅需要知识,更需要挑战权威的勇气。 1982年,张筑生解决了世界著名的“四大猜想”之一,震惊了世界。他获得了北大第一个博士学位,编号“001”。这个编号,是对他学术成就和不屈不挠精神的最高认可。 在四川大学任教的十四年里,张筑生没有评上任何职称。但这并不是因为他水平不足,而是因为那个年代的特殊背景。

职称对许多学者来说,是毕生的追求,但对张筑生而言,这些远不如他对数学的热爱重要。为了纯粹的学术追求,他选择离开,北上求学,最终成就了一段传奇。 破解世界难题,获得博士学位,一切似乎都在向更好的方向发展。然而,1991年,张筑生被诊断出鼻咽癌。 与病魔抗争的日子是痛苦的。但张筑生从未放弃,他一边与病魔斗争,一边坚持学术研究。

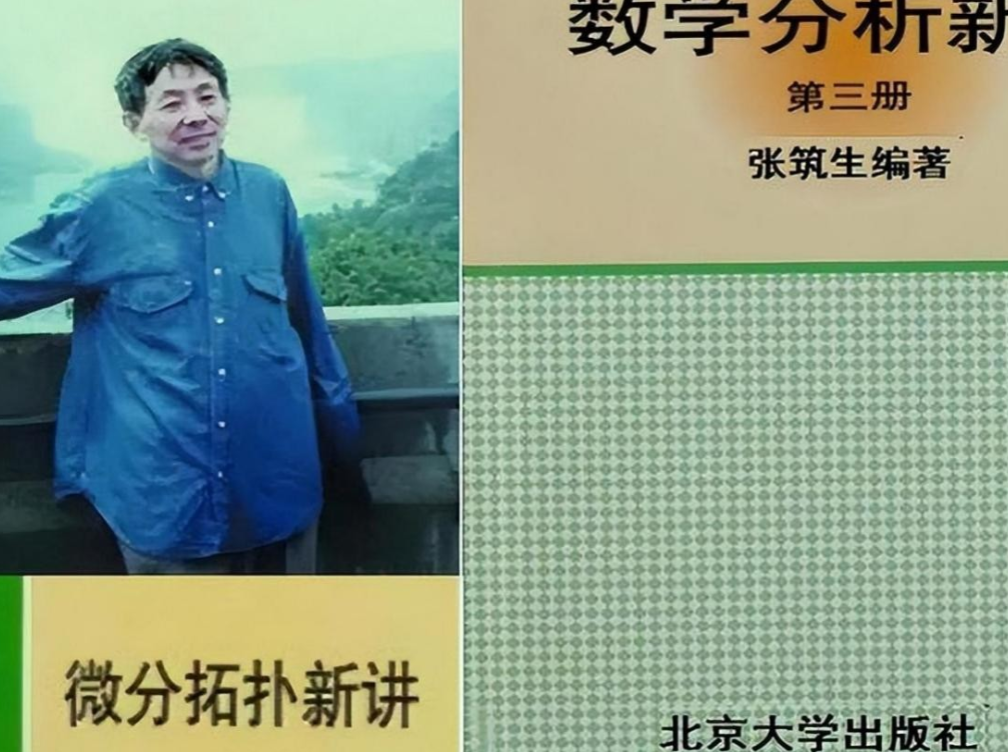

更令人难以置信的是,他还接受了编写《数学分析新讲》的任务。这套书是中国数学分析教材的经典,但很少有人知道,这本影响深远的著作,是张筑生在病痛中完成的。

五年时间,他付出了巨大的心血,将自己对数学的理解,毫无保留地传授给后人。

1995年,他拖着病体,担任中国数学奥林匹克国家队主教练。他以超人的毅力和智慧,为国家队设计题目,培养了一批优秀的数学人才。

在他的带领下,中国队连续五年蝉联世界第一,甚至三次获得大满贯。 晚期,张筑生的病情已经非常严重,为了保证上课质量,他甚至在上课前一天节食,以避免结肠炎带来的不便。一个本该享受荣誉的老人,却依然在为中国的数学教育操劳。 2002年1月11日,是他最后一次站上讲台。一个月后,张筑生去世,享年62岁。

他的一生没有显赫的职称,没有丰厚的待遇,只有对数学的热爱和对教育的奉献。他的故事,展现了什么是真正的学者:无关名利,只为真理。