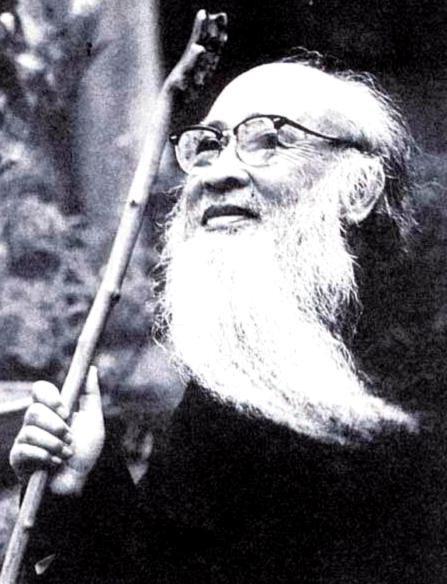

1949年,张大千毅然决然南渡,面对众人的劝阻毫不退缩,然而离开成都的航班仅剩最后一架,因座位有限,他只能携四姨太徐雯波与三岁幼女同行,又因飞机超载被迫舍弃大量黄金,晚年的他可谓历经坎坷,漂泊不定…… 【消息源自:许庆龙、劳斌主编,《张大千》,1996年;相关历史文献和人物回忆录,如谢稚柳的回忆和陈毅、周恩来的相关记录;张大千的传记和艺术研究资料,特别是关于他1949年南渡和海外生活的详细记载。】 1949年的中国,空气中弥漫着不安的气息。国共内战的硝烟尚未散尽,新中国的成立已近在眼前。对于许多人来说,这是一个必须做出选择的时刻:留下,还是离开?张大千,这位享誉中国的国画大师,正站在这个历史的十字路口上。 张大千的成都画室里,墙上挂满了他的得意之作。他坐在案前,手中握着一支毛笔,却迟迟没有落笔。徐雯波,他的四姨太,轻轻走到他身边,低声问道:“大千,你真的决定了吗?”张大千抬起头,眼神中闪过一丝犹豫,但很快又坚定下来:“雯波,我们走吧。这里,已经不适合我们了。” 他的决定并非一时冲动。张大千虽然不参与政治,但他对新政府的政策心存疑虑。供给制政策带来的经济不稳定让他感到不安,而即将到来的社会变革更是让他觉得难以适应。他担心,在新的社会环境下,自己可能会被视为不合时宜的存在。 1949年12月,成都解放前夕,张大千带着徐雯波和幼女登上了最后一架飞往台湾的飞机。飞机起飞前,张大千不得不丢弃大量黄金,因为飞机已经超重。他站在机舱门口,看着那些被丢弃的黄金,心中五味杂陈。“这些黄金,或许能让我们在台湾过上好日子,”他喃喃自语,“但未来,谁又能说得准呢?” 到了台湾,张大千的生活并不轻松。虽然远离了大陆的政治动荡,但他始终无法完全融入台湾的社会环境。他的画作依然受到追捧,但他的心中始终有一丝不安。1956年,张大千在巴黎举办画展,中国文化代表团借此机会与他会谈,试图劝他回国。代表团成员热情洋溢地说:“张大千先生,祖国需要您这样的艺术家,回来吧,我们为您提供最好的条件。”张大千微微一笑,摇了摇头:“谢谢你们的好意,但我已经习惯了这里的生活。” 他的好友谢稚柳也曾多次劝他回国。一次,谢稚柳在信中写道:“大千,国内的环境已经改善了许多,你的艺术在这里会有更大的发展空间。”张大千回信说:“稚柳,我知道你是为我好,但我的性格和生活方式,恐怕已经不适合国内的环境了。” 张大千在海外的生活虽然颠沛流离,但他始终保持着中国国籍,并尽力照顾国内亲人。他坚持不回国,不仅因为对国内艺术市场的担忧,更因为他对自由的追求和对生活方式的坚持。他的画作依然充满了中国传统文化的韵味,但他的生活却远离了故土。 1983年,张大千在台湾去世,享年84岁。他的葬礼上,许多人都为他送行,但他的心中,或许始终有一个未解的心结。他的画作被后人传颂,但他的选择,却成为了那个时代许多知识分子和艺术家的缩影。 张大千的故事,不仅是一个艺术家的个人命运,更是那个时代许多人在政治动荡中做出选择的缩影。他的决定,或许无法用简单的对错来衡量,但它却深刻地反映了那个时代的复杂性和不确定性。