1775年,太监向65岁的乾隆报喜:“恭喜主子,惇妃生了个小格格。”乾隆眉笑眼开,大手一挥:“重赏!拿两根黄瓜送去。”嫔妃们不禁醋意大发:哎,皇上可真偏心!

65岁老来得女,乾隆能不高兴嘛!但为什么赏黄瓜呢?

小格格的亲生母亲,是八旗旗女,来自钮祜禄氏名门的汪氏,就是以后的惇妃。

汪氏17岁时,嫁给54岁的乾隆。可在当时,乾隆身边受宠妃子太多,有皇后、令妃、西域美人。就算是名门之后,也没有汪氏的立足地方。

进宫后,汪氏顶着“常在”的位分,在皇宫里生活了8年, 乾隆几乎忘了自己还有这么一位妃子。

等到乾隆64岁,原先倍受宠爱的令妃、香妃都离他而去。正值妩媚动人的汪氏,进入乾隆视线。一朝得宠,她的肚子也十分争气。

在乾隆65岁时,一天,太监兴冲冲,向乾隆报喜:“恭喜主子,惇妃生了个小格格!”乾隆顿时眉开眼笑琢磨着:“赏点什么好呢?”金银珠宝虽好, 但太过平庸。

这时,他灵光一现,大手一挥:“重赏!拿两根黄瓜送去。”太监先是一愣,紧接着立马缓过神,赶忙接话:“奴才这就去办!”

就这样,两根黄瓜用一块特制的小锦缎包裹着,一行奴才满面春风,向惇妃的寝宫走去。

惇妃再也没想到,乾隆会把黄瓜赏赐给她。一时间,喜极而泣:“皇上对臣妾的恩宠,臣妾感激不尽。”

其它嫔妃得知消息后,不禁醋意大发:哎!皇上可真是偏心啊。她们连黄瓜皮都没见,更别说吃了。

这两根黄瓜,对皇宫里的女人们而言,不单单是食物那么简单,更一种殊荣,是天大的恩宠。

放眼京城,一共只有7根黄瓜。

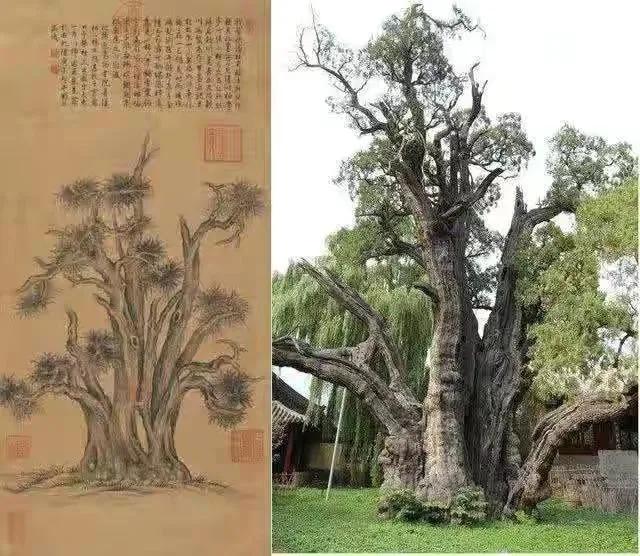

黄瓜一般在每年3-4月种植,此时气温上升,利于自然生长。但是,惇妃生孩子时,是正月,一年中最寒冷的季节。

在皇宫附近有一处温泉,一年四季都有甘甜的温泉水。宫人们在温泉附近搭好棚子,撒上种子,模似适合黄瓜生长的温热环境,这才有了“千金难得”的黄瓜。

不过产量极少,只有7根。

据《清史录》记载:7根黄瓜,乾隆将3根献给皇太后,自己留下2根,另2根给了惇妃。

连皇后都未曾享有的食物,惇妃却拥有了。也就不难理解,她激动成那样。

其实,在古代,食物的种类十分单一,且不说普通老百姓,就连乾隆皇帝的菜谱都十分单调。

据《膳底档》记载:1784年正月十一日,乾隆当天的菜谱里,有这样的菜:鸭子热锅、燕窝红白鸭、冬笋爆炒鸡、鸭腰口磨等。

几十个菜品中,以鸡、鸭为原材料的菜,占绝大多数,根本没有膳食搭配可言。

还有记载说,在乾隆54年的一年中,他吃了200多顿火锅。

不光吃的单调,清朝皇帝吃饭的量,也有讲究,不能依着性子,想吃多少,吃多少。

在宫里有个不成文的规定:再美味的食物,不可以超过三口。不好吃的,也必须吃上一口。目的就是不让任何人,了解皇帝喜好,以免被人加以利用。

在这一点上,慈禧做得最好。一顿饭108菜,每道菜都浅尝即止,应该很怕别人下毒害她吧。

真是没想到,皇帝在吃食方面,这么辛苦!

提到108道满汉全席,乾隆爷功不可没。乾隆在第二次南巡时,住在当地官员尹继善家中。

尹继善为乾隆安排了天宁寺行宫一日游。参观完毕,乾隆略带倦意,此时,寺庙僧人端上一碗,热乎乎的豆腐羹。

乾隆一看,心里一阵疑惑。碗里的白丝,如毛发一般细,像云朵一样缓缓散开,中间点缀着黑色和绿色的丝条,一阵清雅的香气,直入心扉。

宛如一幅山水画。随即,乾隆喝下一口,更觉软嫩清醇,齿夹留香。吃腻了满族菜,乾隆顿时被羹汤吸引。

他赶忙问道:“这是何菜,如此美味?”僧人回答:此乃文思豆腐。乾隆感慨道:“这刀功简直出神入话!”僧人笑道:“皇上,这菜最独特的地方在心,不在刀。想要做成,须心手合一,一气呵成,不可有半点杂念。

将禅意融入豆腐中,乾隆大赞道:“妙!实再是妙!

为了日后,也能吃到这道美味,乾隆下旨:“这道菜,御膳房务必学会了!”

回宫后,乾隆对江南菜久久不能忘怀。他决定把满族、汉族菜进行大融合。这样,不仅能够改善口味, 更重要的是彰显和平共处的态度。 这便是“满汉全席”的由来。

发展至今,满汉全席的象征意义,已远远超过它的食用价值。

中华饮食文化,博大精深。在每一道小小的滋味里,都保留着古人独具匠心的大智慧。

在古代,小小的黄瓜,是皇帝表达恩宠的方式;时至今日,普通百姓也能通过美食,与古人“对话”。

不过,想想先人,我们现在能吃到的美味,真是数也数不过来呀!

有一句话这样说:唯有爱与美食不可辜负。