当今圣上最宠爱的长公主有了孕,自是普天同庆的喜事。

只有身为贴身婢女的我知,驸马已数月不曾登门,这孩子分明来自那夜闯进公主寝殿的纨绔。

可那纨绔已被长公主当机立断斩杀,沉进了府中池塘。

谁料,他并非凡人,而是当今丞相独子。

丞相围府而来,誓要寻到其子尸首。

我惊恐万分,想要前去揭发。

长公主却挡了我去路,笑意森森,“你丢失的耳环,是被我藏在了他的身上,你若告密,就不怕被当作凶手?”

1

今日是皇城最热闹的一天,皇帝最爱的长公主云霁与金科状元裴衔之成婚。

和外街红妆十里的喧嚣相比,公主府里却是肃杀一片。

因为长公主生气了,她要在仪式上佩戴的那支发簪不见了。

据说那支簪,是她与状元郎的定情之物。

我曾远远见过,那是支再平凡不过的簪子,细细银制,顶端雕成一朵桃花。

和长公主其他珠玉比起来,粗简不堪。

她却小心珍藏,置在妆奁最隐蔽的一格,常拿出来细细摩挲。

可偏偏大婚之礼前,打开盒盖,却是空空如也。

取而代之,是一朵桃花。

长公主雷霆大发,摔了桌面所有物件,吓跪了满屋奴婢。

我只是她最不起眼的粗使丫鬟,今日人手不足,被掌事姑姑临时安排进了内室,也赶紧跟着跪下。

我当然知道长公主的厉害,只是不知为何,更应比我司空见惯的贴身婢女翠竹,却一直俯在原地发抖,形如筛糠。

长公主踹了她心口一脚,“贱人!平日都是你收拾本宫的物件,现下是要在大喜的日子,装神弄鬼,给本宫添晦气吗!”

翠竹倒在地上,嘴角渗了血迹,凄凄抽泣,“公主,不是奴婢啊!会不会真的是……她?”

公主又猛踹了几脚,直到她再说不出话,“给本宫找!挖地三尺也要找到!”

我随着一哄而散的宫婢四处摸索,不多时,我惊叫出声,献宝似的跪到公主面前,双手举着那枚桃花簪,“长公主,奴婢找到啦!”

公主睥睨,“在哪儿找到的?”

我有些惊恐的盯着还在呕血的翠竹。

公主顺势踢了我一脚,“混帐东西!照实说!”

我痛得倒抽凉气,嗫嚅着,“在,在翠竹姐姐的床榻上……”

翠竹难以置信,“你,你这贱婢,为何害我!”

可她后半句被公主倏然抽下的鞭子打断。

公主挽了衣袖,笑容森然,“好你个翠竹,平时里怕是恨毒了本宫,才想这么个法子恶心本宫,今天本宫就成全你,你不说,是她吗,那你就下去问问,究竟是不是她!”

鞭子毫不留情抽在翠竹身上,皮开肉绽,血迹横飞。

周围宫婢纷纷闭目垂头,不敢直视,也有几个悄悄对我仇怨而视。

翠竹平时待她们不薄,有了赏银雨露均泽。

如今我这行径,分明是要置翠竹于死地。

却在这时,一道男声不疾不徐而来,“我等了公主半天,没想到公主是在这玩闹。”

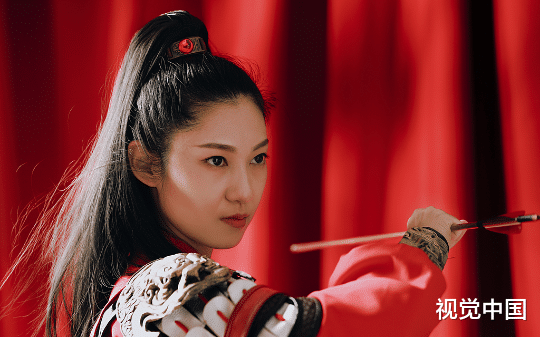

进来的人眉目如画,一袭红衣衬得他肤白胜雪,却又尽是捡尽寒枝不肯歇的傲然之姿。

当今状元,来日驸马,裴衔之。

“衔之,你来了。”长公主娇嗔,扔了鞭子,倒在他怀里,“都怪这些贱婢生事,让我在大喜日子触霉头。”

他轻轻扫视一众,最终在我身上短暂停留。

我心头一紧。

他却很快移开,搂住了长公主,柔声说,“既然贱婢惹得公主不悦,就趁早发落了,宾客都已入席,还等着我们行礼,然后……”他故意停顿,目光如丝。

长公主不禁娇媚垂首。

俩人依偎着,被宫婢簇拥去前厅。

长公主在门前停步,对着侍卫无声道,“杀。”

裴衔之仿若未闻。

他不记得我了,我们上次见,还是我十岁那年。

就像他不记得,那枚桃花簪,他曾亲手插在我阿姐的头上。

那时桃花漫天飞舞,我阿姐站在落英间,嫣然而笑。

可是我的阿姐,如今,却在这公主府中埋葬。

2

前厅里仪式有序,内室里侍卫堵了翠竹的嘴拖拽,血迹蜿蜒。

我悄悄跟在后面,大约碍于吉时,侍卫只将她捆绑丢弃在柴房。

我埋伏许久,趁无人注意,从侧门跨入。

翠竹浑身血痕,气息奄奄,见了我仍不禁瞪目。

我俯下身,从头上拔了枚簪子抵住她心口,“不许叫!”

她慌乱点头。

我将她口中毡布拔出,厉声问,“你可还记得林惜桃,她被你们埋在哪了!”

她颤抖着说,“你,你是谁,为什么会知道!”

我冷笑,“你若说,兴许我能救你一命,但你不说,我现在就能送你上路!”

她怔了怔,还是带着泪缓缓摇头,“逃能逃到哪儿去,那可是长公主!”

“好,不急,待你被他们杀了,我就能知道这公主府埋人的地方,究竟在哪儿。”我重新堵上她的嘴。

外面逐渐喧嚣,想来是已礼成。

我连忙闪身出来,却在这时,有婢女来寻,“长公主在找你呢!”

寝殿中香薰云绕,长公主正换下繁复礼服,披上轻纱。

我规规矩矩跪下。

她瞥我一眼,“你叫什么?”

“回长公主的话,奴婢叫宝珠。”

长公主步步而来,抬手捏住了我的下颌,尖利指甲刺破了我的脸颊,“宝珠,你来告诉本宫,为何要冤枉翠竹?”

我诚惶诚恐,“奴婢冤枉,奴婢只敢做长公主吩咐之事,断不敢有丝毫僭越!”

刚刚那几个对我仇视的宫婢难掩得意,她们料定我必死无疑。

可谁知,长公主却收了手,冷冷笑了,“算你还有几分伶俐。”

她倚回榻边,慵懒抬手,“给你个机会,伺候本宫,三日之机,讨得本宫欢心就留下,你名字拗口,本宫记不住,改成翠竹。”

我在一众惊谔目光里,忙不失叠凑过去,“翠竹遵命!”

他们哪里知道,要害翠竹的不是我,而是长公主。

那日府中忙于婚仪之事,长公主被皇后召进宫,寝宫只剩下在清扫的我和盘点嫁服的翠竹。

不想长公主意外早归,我要跪被她阻拦,内室中,翠竹正将喜服搂在怀中,声声唤裴郎。

我看见了公主眼中蔓延的杀意。

她当下没有声张,却在大喜之日安排了这局。

她在踢打翠竹时,却是一直遥视着我,我自是了然。

新郎倌在这时推门,一身清冽酒气,又很快被浓香吞没。

在合上门扉前,我看到重叠纱缦间,缓缓交叠倒下的身影。

恨意在心口焦灼。

长公主不知道的是,我早知翠竹对裴衔之有意,也无意撞见她偷试公主服饰,嫁服在手,她不可能不妄动。

于是长公主临行路过,我佯装未见,和其他婢女天真窃窃,“我怎么听翠竹姐姐约了裴大人,可长公主不是要进宫?”

“你休要胡说!”

“是是是,许是我听错。”

她向来多疑,亦对宫婢狠绝。

那是她的第八个翠竹,也是伴她害我姐姐的一个。

3

我在夜色中,又一次摸到柴房边。

蹲了半晌,侍卫前来,翠竹无力挣扎。

我蹑手蹑脚跟在后面,一路进了公主府后荒僻禁园,树影掩映着,他们挥锄埋葬。

等他们离开,我缓缓走出,这片土地下,不知有多少白骨。

我的阿姐,也在其中,可我不知道她被埋在了哪儿。

就在我低头毫无章法的胡乱翻找时,身后却传来脚步踏碎枝杈的声响。

空寂中“咔吧”一声,分外明晰。

我汗毛都立了起来,冷汗瞬间浸透后背,脖颈僵硬扭转。

月光下,红衣披身的裴衔之,静立在我身后,他神色澄明,不见一丝醉意。

我慌乱跪地,“驸,驸马!”

他径直向前走着,停驻在了一颗桃树下。

“珍樱。”他开口,唤的却是我的真名,我吓在原地。

他轻轻抚着那株桃树,语气轻柔,眸中却如漆墨,“你的姐姐,葬在这里。”

我努力平复心绪,从唇齿中挤出字句,“你怎么知道是我……”

他挑起唇角,“你长大了,可你的姐姐,常画你模样,你和她画的很像,我见了千百遍,自是能认出。”

他拾起侍卫随手丢弃的锄镐,“你想不想见见她。”

4

我和他一锄一锄刨开土层,露出一方木箱。

“你可知,为何他们将惜桃放在里面,他们让她受尽凌虐,却一息尚存,生生埋入其中,听她在箱里呼救,听她抓挠木壁,直至亡故。”

他跪在地上,将木箱打开,破碎的浅粉罗裙间,是我的阿姐。

她自小就爱粉色,从来都是温婉良善模样,可我知道,阿姐最是胆大。

我爹曾是御史台言官,性格刚直,和我娘伉俪,仅娶一房,但娘生我仍是女儿后,家中祖母诸多不满。

阿姐是嫡女,又乖顺,尚且能容。

而我,性情顽劣倔强,常惹祖母恼怒,我爹愚孝,娘亲柔弱,只能任由我被责罚。

那时都是阿姐护我,甚至不惜挡在我身前,生生扛折了祖母拐杖。

再后来,她无意救助了家道败落的裴衔之,阿姐说他虽深陷低谷,但品性高洁,二人心意相通,私定终身。

阿姐常带着我打掩护,偷偷与他相会。

东窗事发,祖母断看不上裴家出身,阿姐被罚日日跪在祠堂,亦不卑不亢,甚至以死相逼。

恰逢此时,爹因谏言高官,遭人暗算,险些革职。

家中不宁,祖母找了人算,那人说皆因我命格相克,需将我寄养在寺院,远离主家,方能保全家平安。

那天阿姐追出马车好远好远,哭着说,“樱儿等我!”

我被送到了城郊寺中,阿姐偷偷看我,给我带衣服吃食,她说这几年祖母病重,终不再把权,爹对她二人之事松口,只待衔之高中,迎娶她过门,她便前来接我。

每一次离别,她都说,樱儿等我。

可等来的,却是裴衔之高中后,被赐婚长公主,阿姐心生恨意,埋伏公主府刺杀,被当场仗毙的消息。

我的至亲被尽数问斩,门下之人充军充奴。

无人想起,林家还有个克门的次女。

待我摸回家中,已是荒芜一片,我辗转找到了曾贴身服侍阿姐,如今被发卖妓院的婢女。

她哭着说,那日明明是长公主身边的婢女强逼,我阿姐才去的。

我倾尽所有,得了进公主府的机会。

我夜夜看到,长公主摩挲着阿姐和裴衔之的定情发簪,品味着胜利的滋味。

我死咬唇齿,血腥弥散,我一遍遍在心中说,阿姐等我。

我原以为裴衔之负心攀附,狠绝至此,也要一并了结。

可如今看他,跪在阿姐尸首前,满面苍夷,眼眸中猩红一片。

我忽而心下茫然。

他将那木箱的盖子翻过,展现在我眼前。

我颤抖着伸出手,抚着那道道血痕,那时我阿姐困闭其中,用最后的力气挣扎。

纷乱的刻纹中,仓皇书着衔之,还有一个未写完的樱字。

裴衔之和林珍樱。

我阿姐在这世间最记挂的两人。

在这一刻,天间明月可鉴。

我二人,在此结下血盟,定为亡者仇复。

5

礼成后三日,长公主将进宫参加宫宴。

她说只给我三日时机,若她满意便留,若不满意呢……

自此我躬得下腰,霍得出脸,她心情不好,扬鞭抽人,我不躲不叫,忍着痛跪在她脚下,轻轻擦拭她绣鞋尖溅的血迹,还要关心她有没有累到。

其他婢女鄙夷,明里暗里说我是最贱的一任翠竹。

我也不恼,把月钱赏钱尽数掏出来,学着上一任翠竹那样分给她们,说我还有许多需要姐姐们指教。

之前的翠竹分钱,是要她们脏事做尽,而今我只为曲迎讨好,她们互相看看,也就不再多言,有时还会对我指点一二。

于是,在第三日,我终于知道了,为何每每伺候她洗脚,都要赐我一顿鞭子。

那是长公主的新好,在不温不热的水中,除了配上固定的草药外,还要用桃花点缀。

整个公主府花园中,就没有一株桃花。

她们说,平日都是翠竹想法子寻来的桃花,她们也不知在哪儿,也难怪那日公主见了妆奁里的那朵便起疑。

她们收了我的好处,不再指责是我冤枉了翠竹。

我知道有一株桃花,在公主府的禁园里。

那下面,葬着我的阿姐。

第三日夜,我端了水来,公主在手中把玩着鞭子的柄首,睫羽盖眸,不辨神色。

我毕恭毕敬放下木盆,小心的扶住她纤细莹白的脚踝。

她刚要借势抬脚踹我,却怔住。

只见氤氲水汽间,一朵朵粉白相宜的花瓣,轻盈起伏。

她漫不经心开口:“这花,哪来的?”

我毕恭毕敬答:“回长公主,是奴婢在禁园里采的。”

她的鞭子毫无征兆落下,“大胆奴婢!谁准你进的禁园!”

我顾不得背后伤痛,匍匐在地,“奴婢实在寻不到桃花,为了留在长公主身边,只能铤而走险!”

她用脚勾起我的下颌,“你既然进了禁园,就该知道那是什么地方,你不怕吗?”

禁园埋人对府中亲兵不是秘密,甚至懒得排人看管,府卫敷衍,年久累积,森然白骨支翘。

但我语气坚决,“不过是个荒废的花园,奴婢不知道怕什么!”

她目光流连在我的脸上,轻挑唇角,“想留在我身边,光靠脑子是不够的,还要有胆子,你回去收拾一下,明日随我入宫。”

我叩首谢恩,三日试炼应是通过。

后背一片冰冷,不知是汗水还是血水。

在那禁园,埋了太多未叫到三日的翠竹。

门外有人来报,驸马到。

这三日来,长公主夜夜传唤驸马。

我急忙拿来锦布,要为公主拭干,却在这时,被裴衔之接去。

他撩开长衫,半跪在公主面前,捧了她的玉足,静静擦拭。

我微怔,随即了然,在他的遮挡下,回身将香炉打开,又添了两勺。

那是致眠安神的迷药,我每夜悄然添置,换裴衔之抽身。

裴衔之说,阿姐走后,他每夜服药也无法入睡,早已耐受,这剂量对他不算什么,但对公主足矣。

我将桃花小心挑出又洗净,最后捧在胸口。

公主要的从不是这花的功效,公主要的是将我阿姐永远踩在脚下。

我独自去摘花时,园中萤火流连,一踏一圈涟漪,最后都停驻在桃树边。

我小时候贪玩却怕黑,阿姐便提着灯笼在家门前等我。

远远朝我招手,“樱儿,回家啦。”

阿姐,是不是你依然担心樱儿怕黑。

不多时,裴衔之从房中踏出,错身时,无声道三字:“宫宴见。”

6

宫中规矩多,我一路不敢抬头,小心跟在长公主和驸马身后。

他二人拜了帝后,皇帝原是钦定了裴衔之户部侍郎的职位,可他做了驸马,不能再担要职,他稍加诱导,皇帝便顺水推舟随意点了个内阁的闲差。

我看着裴衔之低眉顺目跪地谢恩,忽然有些悲凉。

以前阿姐常说,他的苦,他的坚持,他的一腔抱负。

他寒窗数十载,终于得以站在高堂,慷慨陈词他的灼见,却不想,没能换来大展宏图的机会,却天降公主的青睐。

那夜在阿姐的尸骨前,他俯身的姿态,像一张拉满欲折的弓。

他说他悔恨,对着长公主的示好,说了那声不。

那一个不字,让阿姐被挟入了公主府。

整整三日,她被用尽酷刑,被外男凌辱,被长公主压着写诀别信,她不肯执笔,便被剁了一根手指。

这些细节,都是裴衔之在接近长公主后,一点一点从她身边的宫婢侍卫下手,挖出来的。

他笔直的后脊,被我一家之命压弯。

他对长公主说是他一时蒙心,应被明月笑,竟负春心。

可他在夜里,用镐用锄甚至是徒手,一寸寸在那园中翻找着爱人的尸骨。

他颤抖着伸出手,想要触碰阿姐,又停滞。

他仰头望我,凄笑着,“珍樱,我实在没有办法,你阿姐,会不会嫌我脏……”

我努力忍着泪,“不会,阿姐若在,只会心疼你苦。”

参拜后,又话了些家常,不知不觉,便夜幕微垂,宫宴已布好。

今夜为款待远归将士和朝中重臣,特地设在了御花园。

觥筹交错间,我跪在一旁替公主驸马布菜。

长公主心情甚好,频频与驸马举杯,驸马面色红晕,踉踉跄跄起身,说要去如厕。

我面露担忧之色,低声对长公主说,“驸马怕是醉了,宫中路径又繁复,别惹什么事端。”

她似已微醺,挥了挥手示意我跟上。

我才转过廊角,便见面色无恙的裴衔之正等候。

7

他说他查到,我家之事,明面是长公主妒怨,暗中却和父亲也有所关联,应是他的谏言惹了事端。

御花园离内阁大库很近,他要带我混入,找出当初父亲的谏言。

时间有限,我能识得父亲笔体,需最快辩出。

大库乃机要之地,他对护卫亮了驸马的身份,还有今日钦点内阁职位,称是奉命办事。

为了赴宴,我特意着了身宫制衣衫,他称我是上书局的侍女,同为领命而来。

入夜十分,又在宫宴,不少侍卫都跟着蹭酒去了,留守的也心不在焉,草率放了行。

阁中空无一人,摞摞抄卷分类存放,书腰朝外,寻着门类,我速速过着,企图从中找到那熟悉的字样。

却在这时,听到门外宫卫跪地的声音,“长公主金安!”

我一时慌了手脚,刚刚拿起的卷折摔在了地上。

长公主闻声,漫步而来,“衔之,你可是躲在里面?”

裴衔之示意我躲到里侧,一边踏了出去,将公主揽在怀里,佯装着醉意,“我来看看我日后供职的地方,霁儿怎么这般心急,离了我一会便追来。”

“我刚刚听侍卫说,有个婢女随你一并进入,可是翠竹?她说要来寻你。”

“什么竹不竹的,许是侍卫看错。霁儿莫不是随意找了借口,想与我在这内阁之地亲近,好叫我日后当职也能时时想你。”裴衔之语意绵长,公主的质疑声被制止在了细碎间。

我咬着唇藏在暗处,小心翼翼又竭尽全力的窥找,终是摸到了一摞。

是父亲那苍劲有力刚直不屈的词句,卷卷直指当今朝堂之首,柳相。

翻阅查看,却觉古怪,可不容我细想,他们已相伴返程,我连忙跟着溜回宴席。

长公主被裴衔之一番哄劝,心里早忘了对我的质疑,我推说迷路就蒙混过关。

散席后,裴衔之被同僚唤走,我搀扶着长公主回府。

她酒意翻涌,面色绯红,扯着我的手比平日力道还大。

大约是我雷同的衣衫让她恍惚,她喃喃,“翠竹,你还记得,那日咱们抓了那个贱人来,她口口声声说衔之定不负她。

我知道衔之还心有不甘,他眼里都写着呢,可是有什么用,还不是要跟我成亲,要跪在我的脚下,任我摆布。

我啊,就愿意看他那些傲骨,一点点碎在我的股掌中。

我听人说,枉死的人会永远禁锢在最后用的物件上,我特意留了她唯一的发簪。

我就要让她眼睁睁看着,她那个不负之人,是怎么一点一点背弃她的。”

我的目光,也一点一点冷了下去。

我阿姐素来是慈悲仁心,以前见了受伤的小猫小狗,都要拾起救治。

可我和裴衔之要做之事,定是满手污血。

阿姐,若你当真还在,要是害怕,就先闭起眼。