他当上军政委带妻儿回老家,20年不见,哥哥有点儿生疏,不知所措

949年,四野主力南下中南,作为44军政委的吴富善,随着15兵团打到江西,并在南昌停留。利用休息时间,吴富善给兵团司令、政委请假,希望顺路回家看看阔别20年的家。

他的老家在吉安,到地方后,吉安军分区司令员是48军142师师长欧致富兼任,俩人在红军时期就认识,他得知吴富善的目的后,给他派一个派的战士担负警戒任务。虽然地方解放后了,可是匪患还是猖獗,尽管吴富善再三谢绝,依然给他派兵力保护。

他到地方后,县里的领导也知道了,县长陪同他一起回家。虽然阔别20年,可距离家越近,越熟悉。那时候的社会发展很慢,哪里像想着日新月异。那时候别说20年,就是再久变化也不会太多,因为连年战乱,第一要务就是温饱问题。

说起温饱,在他参加革命之前,有过难忘的记忆。

他的父亲是一个挑夫,在外闯荡十几年三十多岁才成家,结婚后把祖父典当当房屋给赎回来,也算有一个安身之所。吴富善兄弟姐妹5人出身,一家人靠父亲挣钱,经常处于半饥饿状态。母亲饲养一些家禽以及做一些手工,也能换来一些钱。总之,在他记忆里,常常叫:吃不饱,还要,还要!

小孩子是长身体的时候,吃的多,父母就吃得少。一年到头吃芋头,红薯,很想吃米饭,可不是随便都能吃到的,就像那时候的北方不是每天都能吃到白面馒头一样。

看到别人家能吃米饭,天真的他把家里的做饭的锅给砸破了,想着妈妈做不成饭,就要到有米饭的人家给他们借米饭去,懂事的哥哥对他吼道:你把锅砸了,以后还怎么做饭。劳累一天的母亲没有责怪他。

随着大哥成家,给人当学徒,出徒后可以干一些小买卖,他给地主放牛。大嫂对他很关心,家里改善生活时,会弄一些米饭与菜叶、芋头一起蒸熟,嫂子给他弄半碗米饭吃。对于嫂子的关心,在解放后也没有忘记,因为嫂子没有子嗣,还把她接到身边住,可她住不惯,就回老家了。

1928年,他在当学徒时接触到革命思想,一心想去当红军。当红军攻打吉安时,他就参军了。从此以后,离开家乡,转战大西北、中原、东北,最后又打到江西。如今革命马上胜利了,离开家乡20年,惦记父亲、惦记哥哥嫂子等人。

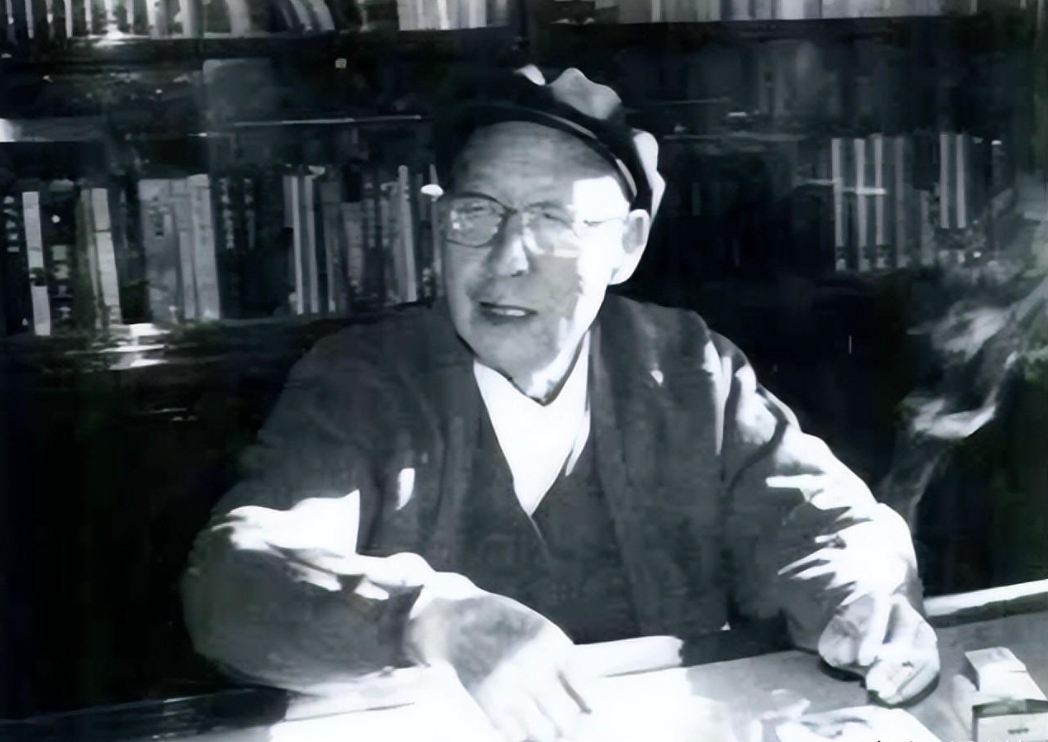

出去的时候是少年,归来的时候已经成为军队高级将领了,担任44军政委。他带着妻子、儿子回到家乡。在地方干部的陪同下,走进昔日的院子,嫂子已经老了,对他这位兄弟已经不认识了,毕竟20年没有见,谁能想到兄弟如今还能站在面前。

当他说自己是谁时,嫂子不敢相信,因为杳无音讯多年,而且又在部队打仗,生死难料。她赶紧叫人把在外干活的哥哥喊回家,哥哥比他大几岁,如今也不过四十多岁,生活的重负让他背都驼了。20年不见生疏不少,不知道该说什么好,只好一个劲儿的客气。

或许家里一下子来了这么多人的缘故吧,总有些不自然也是可以理解的。

一般像她这样的干部,地方上会在生活上进行安排,因为家里只有三间房屋,怎么能住下呢。县里给他安排地方住,他谢绝了。就想跟着哥哥、嫂子,老乡们说说话,遗憾的是他的父母已经故去,没看到新时代的到来。

说起他的父亲,在他参军后回家探望过一次,父亲过去当挑夫走过很多地方,用他的眼光见证过历史的变迁,总是希望儿子能够在他身边生活,俩人甚至争吵过,而且是不欢而散,此后再也没有见过。

如今回到家乡,见到亲人,也祭拜了亲人,因为还让任务,短暂团聚后,就继续战斗了。