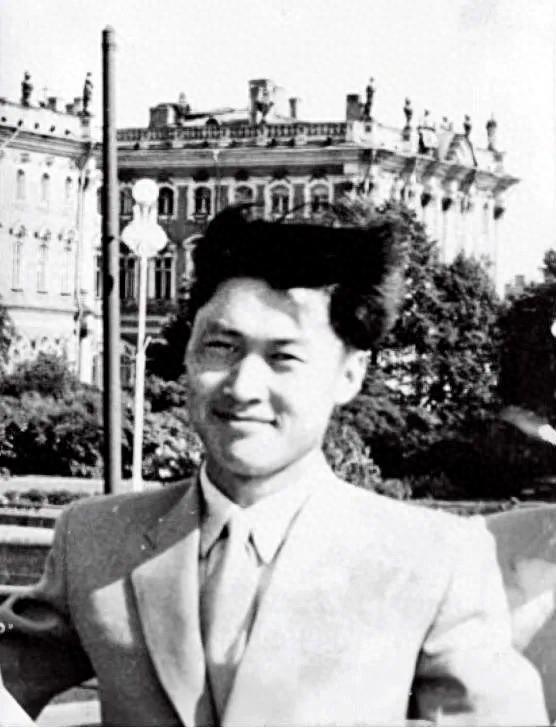

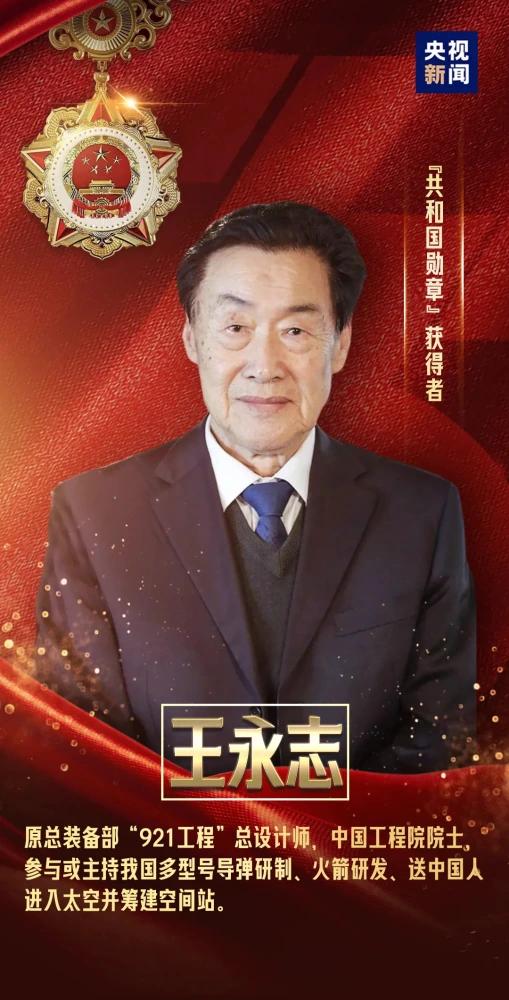

他是钱学森力推的“接班人”,也是钱老经常挂在嘴边的人!美国、英国、俄罗斯试射洲际导弹全部失败,唯独他设计的DF-31成功试射,震慑宵小!今年被授予共和国勋章,然而他却无法亲自到场——2024年6月,他已与世长辞。他就是中国工程院院士——王永志! (参考信源:海报新闻) 1971年9月10,这一天,在发射场上,紧张的气氛笼罩着整个现场。 几辆卡车上,技术人员忙得团团转,而在这其中,一个身穿军装的年轻人显得格外引人注目,他就是当时年仅39岁的王永志。 当时,他刚刚被任命为洲际导弹的总体设计组组长,担任着关键的发射任务。 然而,就在一天,一股强冷空气突然东移,气象部门预报第二天将低云密布,天气条件极不利。 这时候,发射指挥中心的讨论声越来越大。 “要不要推迟发射?”有人提议。 导弹推进剂已加注,发射架高耸,几天的准备即将迎来收尾,突然的冷空气,真的让人措手不及。 就在大家犹豫不决时,王永志站了出来。他清楚地知道,这枚导弹已经放置了很久,再不发射,推进剂可能会腐蚀导弹内部,推迟发射只会加大报废的风险。 这个决定最终得到了钱学森的支持,发射如期进行。导弹成功飞向预定目标,整个指挥中心顿时爆发出雷鸣般的掌声。 这一刻,王永志不仅完成了中国洲际导弹的历史性突破,更是奠定了他在中国航天领域不可动摇的地位。 说起王永志的成功,绕不开一个重要的人物——钱学森。 在整个航天领域,王永志是钱学森力推的“接班人”。 王永志不仅继承了钱老的事业,还将中国的航天事业推向了新的高度。 1964年,钱学森正在负责东风-2号导弹的发射任务,整个发射现场的气氛非常紧张,因为这枚导弹的前一次试射已经失败,所有人都在绷紧神经准备这一次的“翻身仗”。 然而,推进剂加注后因高温体积膨胀,燃料贮箱内无法灌进足够的燃料,计算显示导弹射程将不够,弹头无法飞抵目标。 这可愁坏了现场的技术人员,各种方案层出不穷,却一个个被否决。眼看发射在即,问题却迟迟得不到解决,现场的气氛越发凝重。 就在大家束手无策时,年轻的王永志站了出来,另辟蹊径想出了一个方案:减少燃料。 这个建议一出,现场的技术人员都愣住了,减少燃料?这可真是个大胆的想法,导弹不是该加满燃料才能飞得远吗? 可王永志的计算显示,燃料膨胀导致推进剂配比失衡,反而影响了导弹的射程。 减少600公斤酒精,能让推进剂回到最佳配比,导弹反而能达到预定射程。 这一听可让很多人心里打鼓,可钱学森呢?在听完王永志的方案后盯了几秒,眼睛突然亮了起来。 他亲自拍板道:“就按王永志的建议办!” 结果,导弹顺利发射,准确击中了目标。年轻的王永志一战成名,成为了钱学森眼中最值得信任的后辈,也为他日后主导洲际导弹的设计打下了坚实基础。 进入70年代,随着全球局势的变化,中国的战略威慑力需要新的突破,洲际导弹的研发迫在眉睫。 1971年,由钱学森力荐,王永志被任命为洲际导弹总设计师。 这个任务可不简单,研发洲际导弹不仅需要强大的技术支持,还要克服各种意外因素,面对巨大的压力。 经过几年的不懈努力,DF-31终于成功设计完成。 而就在王永志带领团队紧张准备试射时,世界各国也在进行类似的试验。 美国、英国、俄罗斯接连试射洲际导弹,但不幸的是,他们的试射接连失败。 反观王永志设计的DF-31,试射一气呵成,成功发射,击中了预定目标。这一结果不仅震撼了全球,也让中国的国防实力大大增强。 除了在导弹领域的卓越成就,王永志还带领团队实现了中国航天事业的另一大飞跃——载人航天。 从1992年载人航天工程正式立项,到2005年神舟六号成功载人飞天,王永志一直担任着总设计师的重任。 当时,面对西方国家在载人航天领域的巨大技术领先,王永志没有退缩,而是带领团队迎难而上。 今年,王永志被授予共和国勋章。然而,就在颁奖的前几个月,2024年6月11日,王永志因病溘然长逝,享年92岁。 虽然王永志已经去世,但他为建设航天强国所作出的贡献,我们不能忘。