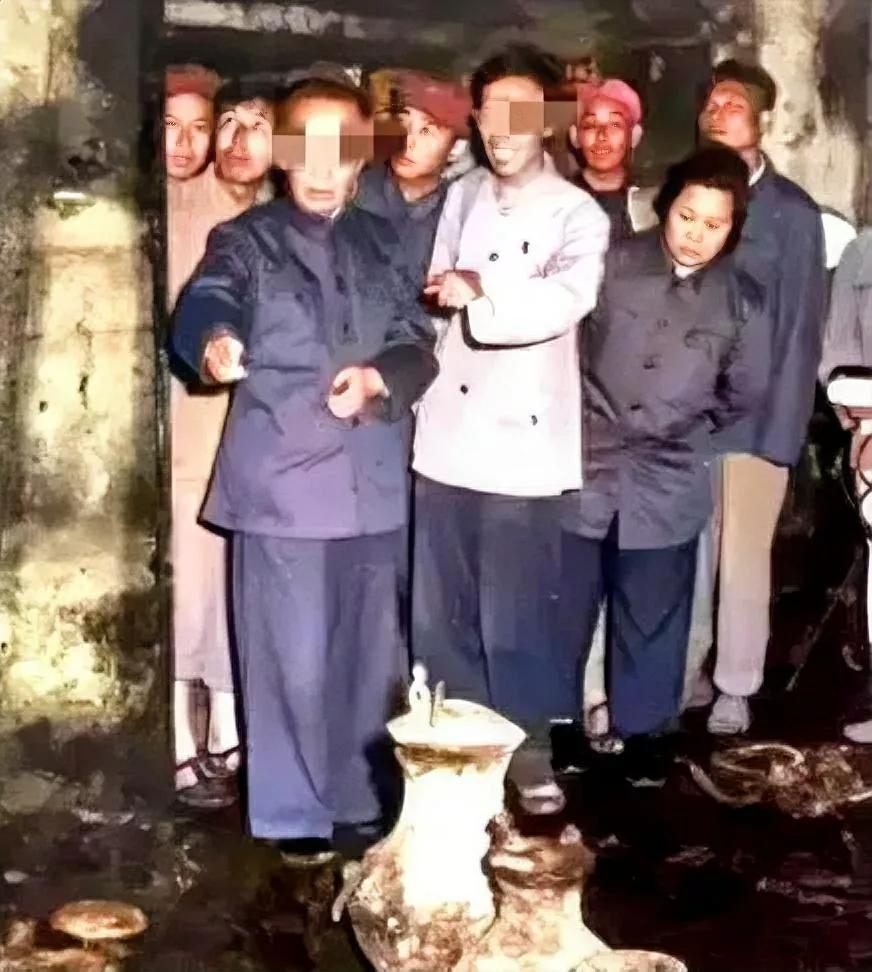

1956年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家同意了挖掘万历皇帝的陵墓,在打开棺材后,万历皇帝的龙袍遇见空气后,慢慢变黑,一些珍贵文物也受到了伤害,自此以后,国家再也没有主动发掘帝王墓。 在中国的历史长河中,20世纪50年代是一个充满探索与激情的时代。那是一个刚刚走出战乱,满怀希望与渴望的年代。 在这个激动人心的时刻,一批杰出的历史学家如郭沫若、吴晗等人,怀揣着对明代历史的深切渴望,决心通过考古这一途径,去揭开那些尘封已久的神秘面纱。 他们的目光锁定了明代皇帝的墓地,特别是富含历史故事的十三陵,这一计划开启了中国考古事业的新篇章,却也为后来的挖掘埋下了隐患。 在这些历史学者的笔记与想象中,朱棣的长陵无疑是首选。作为明代的第三位皇帝,朱棣在历史上的地位举足轻重,他的墓地自然承载了无数的故事和文化遗产。 然而,面对当时考古技术的不成熟和保护手段的缺乏,郭沫若和他的团队不得不调整计划,将目光转向了万历皇帝的定陵。这一决定,成为了他们考古探索中最重要的一步,也最终导致了一场难以挽回的悲剧。 1956年,在郭沫若的带领下,一支专业的考古队伍成立了。他们怀着无比激动的心情,踏上了挖掘万历皇帝陵墓的艰难征程。定陵的建造设计极为复杂,初期的考古工作可谓困难重重,队员们甚至一度找不到陵墓的入口。 为了能尽快推进这项重大的考古工作,他们决定招募大量的民工来协助挖掘。这一策略果然奏效,经过整整一年的辛勤努力,尘封已久的陵墓大门终于被打开。 在那一刻,所有人的心都提到了嗓子眼。随着大门缓缓开启,一个巨大的宝库展现在眼前,里面陈列着无数珍贵的古董字画和无价之宝。考古队员们仿佛回到了孩提时代,眼中闪烁着无比兴奋的光芒。 然而,这种喜悦却未能持续多久,残酷的现实很快给了他们沉重的打击。 当万历皇帝的棺材被打开,象征着至高无上权力的龙袍在接触到空气的瞬间,迅速变得黑暗无光,仿佛那曾经的辉煌在瞬间烟消云散。之后,其他珍贵文物也开始出现损坏,许多都是无法挽回的损伤。 这一幕,让所有人都感到难以置信。原本的欢欣鼓舞瞬间化为深深的痛苦与懊悔。这一事件的消息如同一阵风,迅速传遍了全国,国务院对此事高度重视。 各省纷纷跃跃欲试,准备发掘当地的古墓,但为了避免这样的悲剧再次上演,国务院迅速采取措施,通电全国相关机构,严令停止任何挖掘工作。 这次发掘不仅是一次历史的探寻,更是一次惨痛的教训。从此以后,中国再也没有主动去发掘过帝王墓。那些珍贵的遗产就在不慎之中被损毁,给中国考古事业带来了难以磨灭的负面影响。 想必很多人都知道,明代的漆器价值连城,每一件都能拍出天价。然而,随着万历皇帝陵墓的发掘,这些漆器却因长期暴露在空气中而遭受严重氧化,表面变得坑洼不平,几乎无法恢复原样。 那些精美的头冠也因堆积的货物而变形,失去了昔日的光彩与神韵。想象一下,曾经的瑰宝,如今却只能无声地诉说着自己的遭遇,令人痛心。 这一事件不仅让人痛心,更深刻地教会了我们关于文化遗产保护的重要课题。历史是一面镜子,它能反射出我们的过去,也在提醒着我们未来的方向。 郭沫若和吴晗等学者的初衷是为了更好地理解和传承历史,但由于当时缺乏足够的技术支持,最终却导致了不可逆转的错误。这无疑是对我们考古事业的一次惨痛教训! 纵观历史,文化遗产是一个民族的记忆与灵魂,是文明传承的重要载体。 因此,我们必须更加珍视和保护这些珍贵的文化遗产。在今天,国家已经认识到这一点,并在各个方面不断加强对文化遗产的保护力度。 通过这次事件,我们认识到,考古不仅仅是对文物的挖掘,它更是一种责任,是对历史的尊重,对未来的承诺。 传承文化,保护遗产,是每一个历史爱好者和考古工作者义不容辞的使命。希望在未来的探索中,我们能够吸取教训,以更加科学和谨慎的态度,去面对那些尘封已久的历史。 亲爱的读者们,历史给我们的不仅是故事,还有那些沉淀下来的智慧。 让我们共同铭记这段历史,珍惜眼前的一切,并在探索未知的同时,永远保持对历史的敬畏之心。 只有这样,我们才能更好地保护和传承这些珍贵的文化遗产,让它们在未来的岁月中继续闪耀光辉。 #历史开讲#