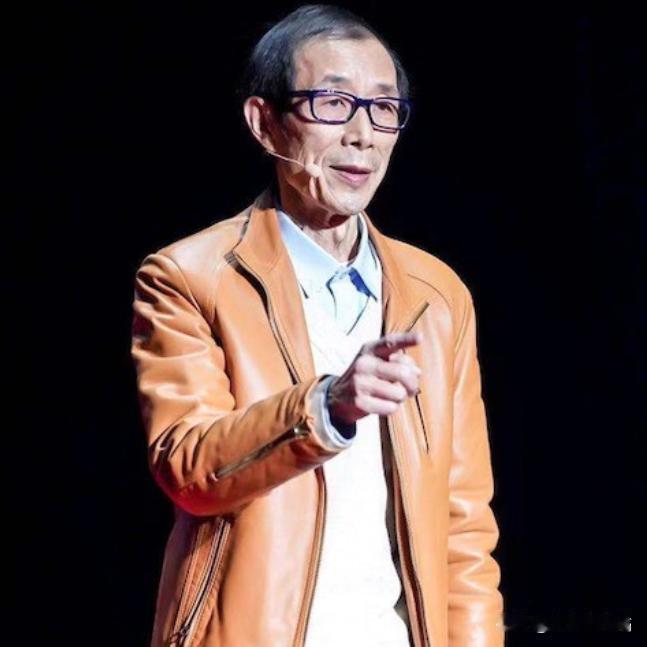

复旦大学的陈平教授曾提出一个颇具争议的观点:在中国挣取2000元人民币的生活,竟然比在美国靠3000美元过得要更为舒适。他深入分析了美国人生活的艰辛,甚至形容他们仿佛身处“水深火热”之中。这一言论引发了人们的热烈讨论,点赞声不断。 参考资料:中华网2020-08-13 “2000人民币vs3000美元”——这组数字,曾引发多少网络论战? “美国水深火热”——这句论断,又曾被多少人奉为圭臬? 这背后,隐藏着的是“爱国”与“流量”的交织,是某些人精心编织的“致富经”。 曾经的学术佼佼者,如今的网络风云人物,陈平,这位曾戴着北京大学教授、物理学博士等耀眼光环的学者,选择了一条出人意料的道路,化身网络世界中的“眉山剑客”。 他以别具一格的风格在网络空间里激扬文字,评点时事,特别是对美国的批评,更是尖锐而直接。 陈平曾抛出“在中国,月入两千人民币的幸福感远超美国月入三千美元”的惊人之论,瞬间点燃了网络的热烈讨论。在他的口中,美国仿佛成了一个生活艰难、物资匮乏的地狱。 虽然这些观点听起来骇人听闻,却迎合了部分网民的爱国情感,因此,陈平迅速积攒了可观的网络追随者。 深谙网络传播之道的陈平,明白在互联网上,短小精悍、刺激眼球、充满情感色彩的内容总是传播得最为迅猛。 于是,他将繁杂的国际事态、经济情势简化为朗朗上口的口号,将深奥的学术探讨转为一场追逐流量的狂欢。 而在现实世界中,陈平同样不遗余力,穿梭于各个学府、学院,进行现场讲座,将网络的“流量”转为现实中的实质影响力。 他讲述自己在美国亲历的抢劫事件,还将中国的身份证制度描绘为美国人梦寐以求的宝物。这些故事,真真假假,不仅助长了他的“反美战士”形象,也为他招揽了更多的目光和收益。 然而,在这背后,却暗藏着不小的讽刺。这位标榜反美的斗士,实际上在美国拥有产业,甚至有将生活重心移至美国的计划。他的女儿已经成为了美国公民。 这不得不让人怀疑,陈平口中那美国生活的水深火热,究竟是出于真心,还是仅仅为了塑造个人形象的精心设计? 陈平的网络走红,揭示了这个流量时代的一个残酷真相:爱国情怀也能被当作一种商业手段,一个吸引眼球的“流量秘钥”。通过巧妙地激发民众的爱国情绪,可以轻松获取巨大的关注度和收益。 而那些被煽动的爱国者们,在不知不觉中成为了别人成功的垫脚石。 与此同时,司马南这个名字,也始终与争议相伴。他激昂的言辞和行动,总能成为人们议论的焦点。 尽管人们对他的看法不一,既有人尊他为正义的化身,也有人视他为过于偏激的激进者,但都不得不承认,他在网络舆论中占据着不可忽视的地位。 司马南言辞尖锐,批评激烈,这不仅为他聚集了大量的追随者,也让他赢得了“正义之士”的名号。然而,对司马南的“正义”,舆论却并不一边倒。 当他将矛头指向联想,揭露其种种弊端时,获得了广泛的支持与认同。但即便如此,也并不意味着他的每一言每一行都无懈可击。 他对莫言等文化名人的抨击,往往缺乏扎实的事实依据,更像是情绪的释放,甚至有时流露出人身攻击的意味。更令人疑窦丛生的是他的双重标准问题。 他抨击他人为“资本的傀儡”,可他自己又何尝不是深知如何利用资本的玩法?他的社交账号隶属于某MCN机构,背后不乏商业利益的推动。 人们不免要对此审视再三:他究竟是在追寻“正义”,还是仅仅在运用“爱国”的情感牌进行资本的游戏? 司马南的拥趸们,更是展现出近乎盲目的忠诚。他们将司马南的每一句话视为金科玉律,对任何不同意见都激烈反驳。这种狂热崇拜的现象,让人不安,也令人反思:在高举“爱国”大旗的背后,是否真的容得下多元的声音与观点? 司马南的现象,再次凸显出“爱国”如何被转化为一种“生意模式”。通过激化矛盾,煽动民众情绪,从而聚集人气,稳固自身地位。 而那些被煽动的粉丝们,则成了他手中无形的“利剑”,为他开路护航,攻击那些持有不同见解的人。 爱国不仅仅是口头上的豪言壮语,更不应当沦为一种商业交易。 它应当建立在事实基础上的理性分析与情感,对国家和国民的真挚关怀。 它应当体现在实际行动中,而非仅止步于网络上的文字论战。真正的爱国者会关心百姓的日常生活,为弱势群体发声,努力解决实际存在的问题,而非借“爱国”之名谋个人之私利。 以司马南为鉴,他若真想为农民兄弟发声,大可不必停留在网络上高喊“美国佬坏透了”,而应该真正深入农村,实地了解农民的真实需求,为他们谋福祉,争取权益。 这样的行动,才是真正的爱国精神,才是真正实现“正义”的方式。 而真正让他们在大众心中留下深刻印记的,绝非是财富的多寡,而是他们对社会做出的实际贡献,是用自己的力量推动社会进步。 当“爱国”被异化成“生意”,它就失去了本来的意义,沦为一种虚伪的表演。