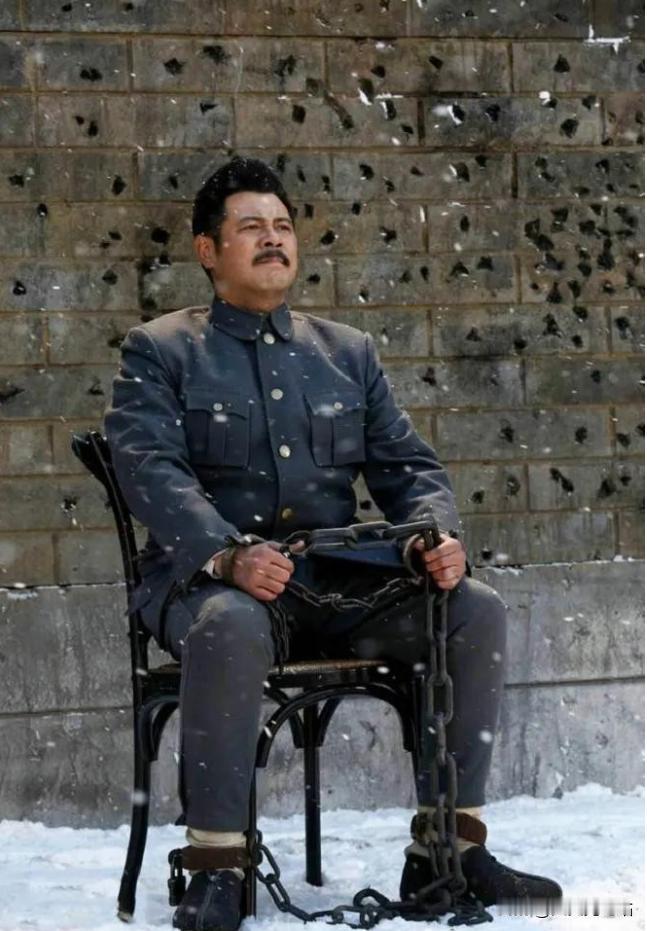

1934年,吉鸿昌的生命在枪决中戛然而止。他的妻子胡红霞卖掉了家中所有的财产,只为将丈夫的遗体赎回来。吉鸿昌的口袋里竟藏着一张纸条,不要厚葬。 (信息来源:央广网《「党史声音日历」抗日民族英雄吉鸿昌牺牲》) 不要告诉我的妻子,不要厚葬。 一张沾染血迹的纸条,寥寥数语,却重若千钧。 在历史的长河中,吉鸿昌与胡红霞的爱情悲剧如同一颗遗落在时间海洋中的珍珠,讲述着一个动人心魄的故事。那是一段饱含家国情感和个人情感的篇章,让人深思。 1926年,中国大地上烽火连天,北伐的战鼓声回荡在每一个角落。 在这风雨飘摇的岁月里,吉鸿昌与胡红霞相遇了,此时的吉鸿昌已是一名声名赫赫的西北军将官,胡红霞则是一个满怀理想、志在救国的青年学子。 他们因共同的理想走到一起,火速燃起了爱情的火焰。这段爱情并不是浮华虚无的,它建立在共同的信念与理想之上,注定了要历经风雨的洗礼。 结为夫妻的他们,总是相依相伴。每次私下相见,他们都得乔装打扮,谨慎行事,以免被人发现。 在白色恐怖的笼罩之下,他们的爱情如同夜空中的一点星光,闪烁着坚韧而微弱的光辉。 吉鸿昌对于国家和民族的一片赤诚之心,深深地影响了胡红霞。 她了解并支持丈夫的雄心壮志,即使这意味着她要和吉鸿昌一起过上颠沛流离、危险重重的生活。 1932年,吉鸿昌做出了一个重大决定:加入中国共产党。 在当时,这无疑将自己置于巨大的风险之中。但胡红霞并没有犹豫,她坚定地与丈夫共进退,分担起这份重任。此后的日子里,他们秘密会晤,小心翼翼地维持着爱情与信念。 1934年,华北地区的抗日情绪日渐高涨。吉鸿昌积极联络各方,组织抗日武装,这一行动无疑触动了国民党当局的神经。 当年11月,吉鸿昌在天津被捕,罪名是违反了国家政策。 而这所谓的“国策”,正是蒋介石的“攘外必先安内”政策,禁止一切抗日活动。在那个年代,“抗日”成了一个罪名,这本身即是极大的讽刺。 在临时搭建的法庭上,吉鸿昌面对审讯毫不畏惧,慷慨陈词,怒斥国民党当局的不抵抗政策。他认为抗日是每一个中国人的责任,反对蒋介石的错误指令是理所应当。 他直言不讳,认为真正应该受到责问的,是那些对民族危亡漠不关心、一味妥协的人。 在一个时代的动荡中,吉鸿昌的演讲如同一股清流,触动人心,但在权势面前,他的辩词仿佛穿透了虚空。无情的审讯过后,他被判以极刑。 在牢狱之中,他执笔写下对胡红霞的深情遗言,每一字每一句都泄露出对家庭的深深眷恋和对民族未来的无尽关切。 他深知这一别或许是永诀,但对于自己为民族大义所作的抗争毫无怨言。他在信中叮嘱爱妻要坚强生活,养育后代,继续未竟的革命事业。 面临死神的时刻,北平的天空飘起了雪,吉鸿昌拒绝了屈辱的跪姿,他选择了直面死亡的英勇姿态。他披上旧日的斗篷,昂首阔步走向刑场。 即便是执行死刑的士兵,也在他的威严面前敬畏不已,应他的要求正面开枪。 吉鸿昌在椅子上高呼着“打鬼子!”随着枪声的响起,这位英勇的39岁抗日勇士献出了自己的生命。 胡红霞在得知丈夫逝世的噩耗后悲痛欲绝,但她并未被悲痛击垮,而是坚定地奔波于四处,渴望将爱人的遗体迎回。 尽管她处境困难,但她不惜任何代价,最终以高昂的费用将吉鸿昌的遗体带回。 在整理遗物的过程中,她发现了那张写有“勿告妻知,勿厚葬”的纸条,丈夫的遗言令她泪流满面,同时也让她更加坚定了信念。她忍着丧夫之痛,遵循着他的遗愿,举办了一个简朴的葬礼。 她明白丈夫是为了民族的独立而付出了生命,她决定继续丈夫的事业,坚定地投身革命。 为了纪念丈夫,她改了自己的名字为“吉胡红霞”,这不只是一个名字的改变,更是对一种信念的承诺。 往后的岁月里,胡红霞的生活依然充满了艰难。 独自一人拉扯着两个孩子,同时还需提防着国民党的监视。然而她始终满怀希望,坚信着丈夫所追求的理想终将实现。 她的坚持与爱都在她的行动中得以见证。吉鸿昌与胡红霞的故事,是那个波澜壮阔的年代里众多革命伴侣的典型代表。 他们为了共同的理想,选择了风雨兼程的革命征途。他们的爱情故事,在战火硝烟中愈加璀璨,他们的精神,将永远激励着一代又一代的人。他们的爱情,不仅仅是浪漫的传颂,更谱写了一首催人奋进的革命赞歌。 让我们记住历史,致敬英雄,好好珍惜现在的和平日子。 今天,我们更要铭记他们的奉献,为实现中国梦,一起努力。 吉鸿昌,一位铮铮铁骨的抗日英雄,他的一生短暂而辉煌,他用自己的生命诠释了什么是爱国,什么是忠诚。 胡红霞,一位坚韧不拔的革命女性,她用自己的行动诠释了什么是爱情,什么是奉献。