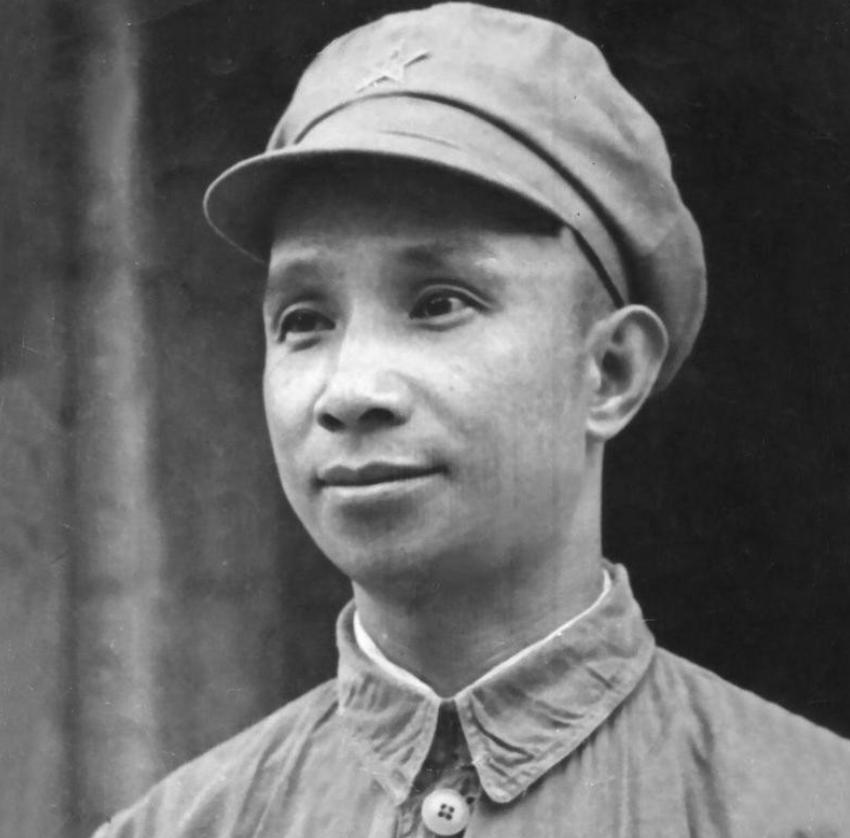

1948年底,东北野战军与华北野战军联合发起的平津战役,标志着解放战争的一个高潮。 这场战役不仅解放了北京、天津等地,还全歼、改编国民党军52.1万人,是全国解放前规模最大的战役之一。 然而,鲜为人知的是,三年前的1945年,东北野战军仅有10万人马。在短短三年间,东野兵力猛增十倍,成为百万雄师。 而与之形成鲜明对比的是,战斗力同样强大的华东野战军在同一时期的兵力增长却极为缓慢。 抗日战争胜利后,伪满政府倒台,东北地区陷入权力真空。凭借着工业基础雄厚的优势,东北迅速成为中共争取的战略重心。 1945年,我党抽调11万兵力挺进东北,成立东北民主联军。这是东北野战军的前身,其扩军和发展与罗荣桓的卓越政工能力密不可分。 罗荣桓早在山东抗战时期便展现了非凡的组织和动员能力。他接管115师后,将山东战场的1.5万兵力扩充至52万。 在东北,他延续了这种“以人民为中心”的征兵模式。罗荣桓敏锐地发现,东北百姓因长期遭受伪满政权压迫,参军意愿低迷。 他果断推行土地改革,让农民翻身解放,从而调动群众的积极性。这种“打土豪、分田地”的政策,使大量农民开始信任共产党,逐渐自愿加入解放军。 土地改革之外,罗荣桓领导的剿匪行动进一步巩固了民心。 伪满政权遗留的大量土匪势力对百姓威胁巨大。东野在剿匪的同时,组织忆苦大会,让军民情感迅速升温。 正是这种润物细无声的感化教育,使得百姓不再恐惧征兵,而是主动报名参军。 到1948年,东野总兵力已从38万猛增至105万,兵员来源主要包括翻身农民和被俘国民党士兵。 兵力迅速扩充给东野带来巨大优势,也暴露出隐忧。新兵来源主要是未经训练的农民和投诚的国民党士兵。 农民缺乏战斗经验,容易在战场上临阵脱逃;而部分国民党士兵带有反动思想,甚至可能叛变。罗荣桓为此推出了“二线兵团”策略,巧妙化解了这一难题。 二线兵团主要由翻身农民组成,经过老兵带领进行短期军事训练,再补充到主力部队。 这不仅提高了新兵的战斗力,也为主力部队提供了稳定的兵源。 1947年8月启动的二线兵团建设,仅一个月就组建了48个独立团,到1948年完成时,二线兵团共计42万人。 这种渐进式训练模式,使东野主力部队始终保持作战能力,为解放战争奠定了胜利基础。 与东野的快速扩军相比,华东野战军的兵力增长几乎停滞。华东地区作为南北交通要冲,长期是国共交战的主战场。 频繁的大规模战役导致兵力损耗极大,而战斗环境的复杂性进一步限制了华野的兵员补充。 华东地区的特殊地理位置决定了其战略意义。在苏中战役中,粟裕以少胜多,七战七捷,歼敌5.3万。 然而,由于华中野战军深入敌后,经常孤军奋战,兵力消耗严重。 在孟良崮战役中,华野以牺牲6万人的代价全歼国民党精锐整编74师,战役惨胜进一步加剧了兵员短缺问题。 相比于东北地区土地改革的全面推行,华东根据地建设受限于战事频繁,土改进展缓慢。 尽管山东解放区基础较好,但国民党的军事压力使华野无暇全面展开增兵工作。 即便如此,淮海战役中,华东地区仍动员了218万民工支前,成为解放战争胜利的重要后盾。 东野的百万扩军展现了以土地改革和剿匪为核心的组织动员能力;华野则在战场上用鲜血与牺牲维护了根据地安全。 两支部队的不同发展路径,体现了解放战争中多样的战略实践。无论是东野的兵员扩张,还是华野的铁血战斗,最终都为新中国的诞生铺平了道路。 今天的和平岁月,是无数先烈用鲜血换来的。铭记历史,不仅是为了追溯辉煌,更是为了在新时代继续发扬“为人民而战”的精神。 只有铭记这些伟大的牺牲,我们才能珍惜当下,为国家的繁荣富强贡献力量。