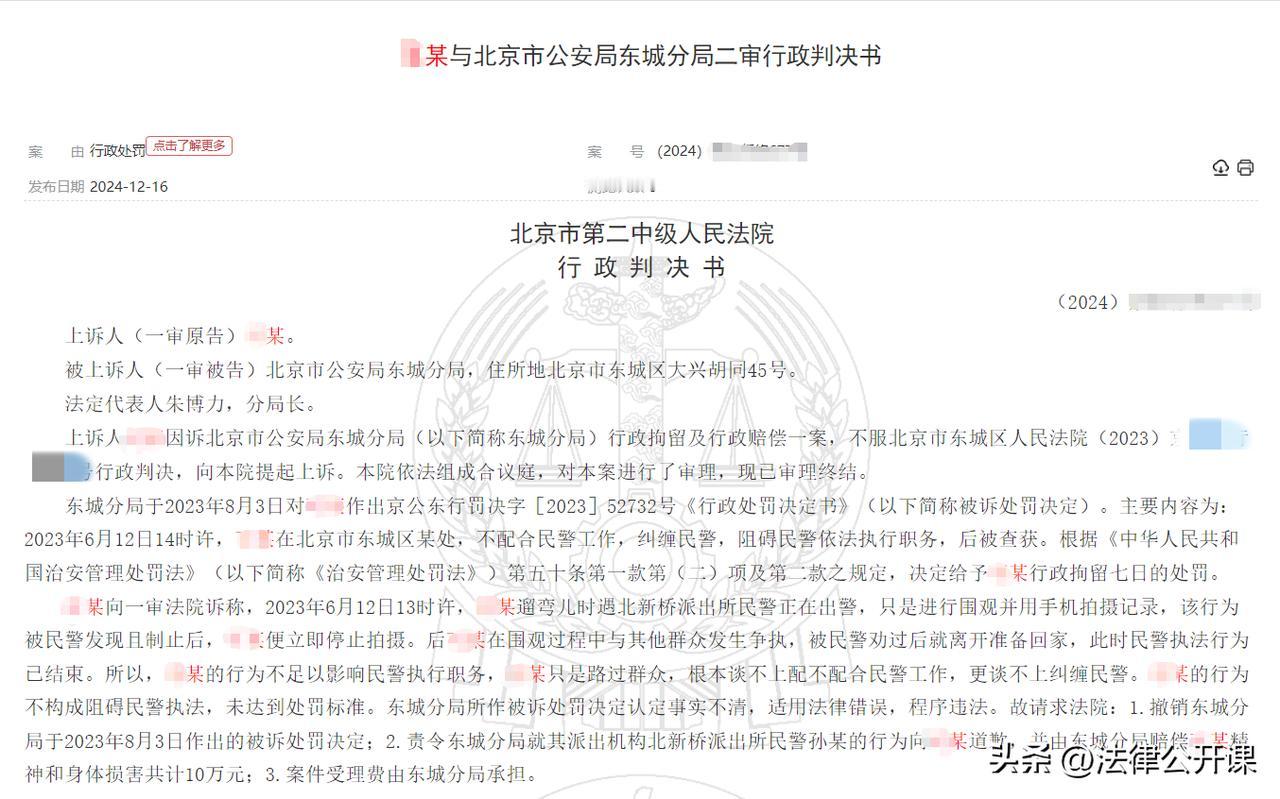

北京,一男子偶遇民警处理纠纷,于是用手机近距离拍摄,没想到却被民警制止。男子收了手机后,与其他围观群众发生大声争执。民警认为男子在阻碍执法,将其带回做了精神病的鉴定,又拘留了男子7天,这把男子气坏了,他上了法院,要求公安机关赔礼道歉,并赔偿损失10万元。法院给出了不同意见。 (来源:北京市第二中级人民法院) 林浩(化名)怎么也没想到,因为围观了一次民警执法,竟然被处以拘留7天的处罚。 每当林浩回忆起这段经历,一种无力感油然而生。 据悉,在去年6月份,林浩在家吃完午饭后出门散步,结果在大街上看到几位民警在处理一起案件。 出于好奇,林浩走近看了看,觉得十分精彩于是拿出手机拍起了视频。 林浩的行为很快引起了民警的注意,其中一位民警语气严肃地要求停止拍摄,同时向林浩解释是担心内容被人添油加醋误传。 林浩非常知趣,他立即放下手机,表示自己不再拍摄,但林浩并未离开,而是选择继续留在现场围观。 在围观时,林浩突然与人发生了争执,声音越来越大,这引起了民警的再次关注。 之后,民警上前劝阻了很久,林浩才收敛了下来。可当林浩准备离开时,却被民警拦下,随后民警将林浩也带回了警局。 警方以林浩在争执时使用了挑衅和煽动性的语言,不仅扰乱了现场秩序,还阻碍了民警的正常执法,故决定对其处以行政拘留7日的处罚。 林浩得知后情绪激动不已,完全失去了理智,在派出所大闹了一番。警方怀疑林浩有潜在的精神疾病,于是带其去做了精神鉴定。 林浩对此不服,他认为自己只是作为一个普通市民,且行使了监督权和记录权,怎么就成了阻碍执法,以及精神疾病患者了?于是他将警方告上法庭,要求法院撤销行政处罚决定,并要求警方赔偿10万元。 可是警方认为处罚并没有问题,并提交了当时的执法记录仪视频,拟证明林浩在被民警拒绝拍摄后,的确存在煽动群众阻碍民警执法的行为。 法院的意见是什么呢? 一审法院认为: 《行政处罚法》第五条规定,设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。对违法行为给予行政处罚的规定必须公布;未经公布的,不得作为行政处罚的依据。 根据警方提交的执法记录仪等证据显示,事发当天下午14时许,办案民警在执法时,林浩的确拿出手机近距离拍摄,并且在被民警阻止后,存在辱骂和煽动围观群众的行为。 当晚22时许,民警将林浩带回派出所继续审查,后通知了林浩的家属。但因案情复杂,审查时间得到了延长。次日上午,警方委托司法鉴定中心对林浩的精神状态及行政责任能力进行鉴定。 1个月后,司法鉴定结果为林浩没有精神病性障碍,其具有完全行政责任能力。 因此,警方对林浩拟作出行政处罚决定的。期间林浩申请了暂缓执行行政拘留,但遭到了驳回,并于当日被正式拘留。 以上均为案件事实。 《治安管理处罚法》第50条第1款第2项规定,有阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处警告或者二百元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。 第50条第2款规定,阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。 本案中,警方提交的证据足以证明林浩存在阻碍民警执法的事实,且警方在对林浩进行处罚的程序均符合法律规定。 因此,一审法院判决驳回了林浩的诉请。 二审法院认为: 《宪法》第41条规定,公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 依照上述规定,公民的确享有监督执法行为的权利,并对违法的执法行为提出控告和检举。 但根据证据显示,民警当时正在依法执法,执法程序也没有问题,不存在违法执法的情况。 可林浩却毫无顾忌,通过近距离拍摄想要获取第一手信息。虽然民警在劝阻后,其收掉了手机,但他却通过对周围群众辱骂,甚至使用了挑衅性、煽动性的语言,妨碍了民警执法,这种行为已经超出了正常监督的范畴,构成了对执法活动的干扰和阻碍。 至于林浩提出的赔偿10万元以及警方赔礼道歉,因缺乏事实基础,本院不予采纳。 最终,二审法院驳回了林浩的上诉请求。 对此,您怎么看? 关注@法律公开课 配图源自网络,并非本案当事人