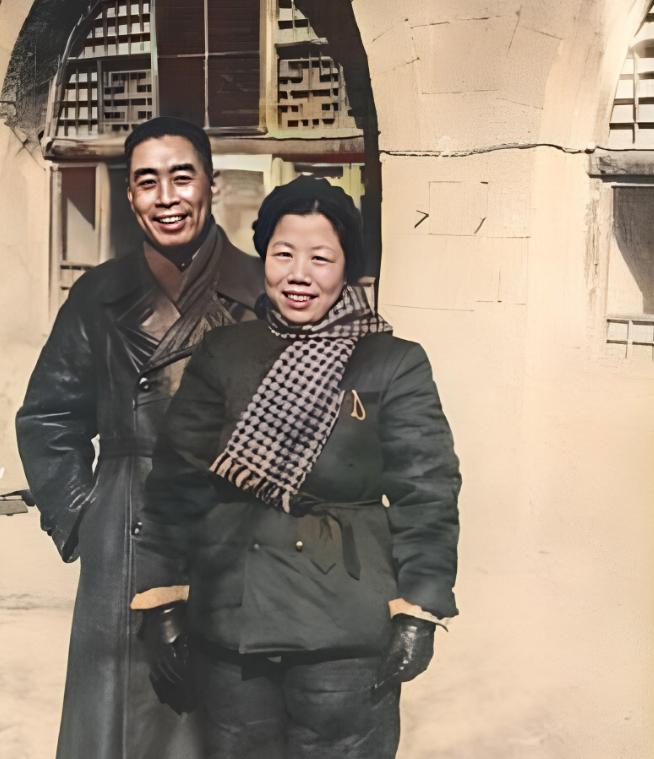

1992年,邓颖超死后,换寿衣前,秘书赵炜和工作人员竟一针一线地对破旧的寿衣进行缝补?这一反常行为背后,究竟有何隐情? 邓颖超的一生,始于广西南宁一个望族之家。她的父亲邓庭忠,曾是南宁镇台,母亲杨振德也来自一个官宦家庭,熟悉中医。当杨振德于婚后第三年终于怀上女儿邓颖超时,尽管邓庭忠渴望儿子,对女儿的出生感到失望,甚至一度想要送养她,但杨振德坚决反对,最终女儿留在了家中。 邓颖超的童年在家庭的庇护下开始,但这种安宁不久后即被打破。三岁时,她的父亲因政治冲突被流放至新疆,不久在那苦寒的环境中去世。这一事件深刻改变了邓颖超和她母亲的生活轨迹,使她们陷入了颠沛流离的生活境况。 杨振德带着女儿来到天津,一边行医一边担任家庭教师以维持生计。在贫困中,杨振德仍努力保持女儿的教育,将邓颖超送入学校深造。邓颖超不负母亲期望,显示出超群的学识和才智,九岁就跳级进入了直隶女师附属小学四年级。 1919年五四运动爆发时,年仅15岁的邓颖超积极投身于爱国活动。她不仅组织了“天津女界爱国同志会”,还勇敢走上街头,呼吁妇女参与爱国运动。在这期间,她遇到了志同道合的周恩来,两人共同组织了“觉悟社”,致力于唤醒国人的爱国意识。 1919年8月,当山东军阀马良逮捕并杀害爱国群众时,爱国团体发起了抗议活动。在一次激烈的冲突中,邓颖超受伤严重,吐血不止。正是在这危急时刻,周恩来驾驶一辆散发传单的宣传车冲入人群,成功救出邓颖超及其他年轻爱国者。 自此事件后,天津的爱国活动急剧增加,反动当局感到了威胁。周恩来作为学生代表与当局谈判,不幸被捕。邓颖超不顾一切,带领同学们要求与周恩来一同坐牢,这种坚定的行动迫使当局最终释放了他。 这些共同的经历让周恩来和邓颖超的关系更加紧密,虽然他们之间始终保持着纯洁的友谊。 随着时间的推移,邓颖超的婚姻观逐渐开放,她坚信婚姻应建立在彼此情感和自由意志的基础之上。1920年11月7日,周恩来前往德国,深入学习马克思主义,寻找救国救民的方案,而邓颖超则回到国内从事教育工作,成为一名小学教师。尽管身处异地,两人通过书信维持联系,频繁交换思想和情感。 周恩来从法国发送给邓颖超的这张卡片上印有卡尔·李卜克内西和罗莎·卢森堡的肖像。这不仅是对爱情的含蓄表白,也是对两人理想的共鸣。 周恩来的情感投入使得邓颖超感到意外,因为他一直被认为是坚持独身主义。此外,周恩来与另一名才女张若名在法国的亲近关系,也让邓颖超曾误以为两人更为般配。 随着时间的推移,周恩来的思想日益成熟,他认为爱情与爱国并不冲突。周恩来告诉侄女周秉德,尽管邓颖超可能不适合一起承担革命的艰难,但他们共同的爱国理想和执着最终使邓颖超成为他生命中的伴侣。 1925年,邓颖超接受了高君宇的建议,从天津远赴南方的广州。在广州的广卫楼,她与周恩来举行了一场极其简朴的婚礼——没有仪式,没有宴席。 周恩来的同窗,黄埔军校的同学们得知这一消息后,渴望见证这位新娘。最终,在距离他们住处不远的太平餐馆,周邓二人接待了几位来宾,其中包括陈赓、何应钦等人。 婚后不久,邓颖超意外发现自己怀孕了。身体状况急剧恶化,但她依然坚持参与紧张的工作。当时正值妇女运动如火如荼,邓颖超全力以赴,但她的健康情况令她不得不做出艰难的选择,她在市场上购买了非法的药物进行人工流产,这严重影响了她的身体健康。 在何香凝的探视中,邓颖超并未透露真相,只说是患了妇女病。她的母亲从天津急忙赶到广州,在她的精心调理下,邓颖超的健康状况才有所恢复。 周恩来对邓颖超的决定感到悲痛,他深情地提醒她,虽然他们随时准备为理想牺牲,但不应忽视身体健康。1926年,邓颖超再次怀孕,这次她听从周恩来的劝告,决定保留这个孩子。她在母亲的陪伴下留在广州待产。 1927年3月,邓颖超在德国医院的保生教会待产,但因为胎儿体型过大而经历了长达三天三夜的痛苦分娩,最终因为当时的医疗条件限制,孩子在出生时因受伤夭折。 这段经历对邓颖超打击极大,但她在医院中躲过了接下来的“四一二”政治风波。母女俩随后逃离广州,前往上海。在上海,为了与周恩来重新联系,邓颖超通过《申报》发布了一则寻人启事,使用了周恩来的化名“伍豪”。 周恩来看到启事后立刻安排人将她们母子接走。在相聚时,邓颖超向周恩来坦诚了她的身体状况,包括她将无法再次怀孕的沉痛消息。尽管如此,周恩来仍安慰她,两人继续共同面对未来的挑战。 1992年7月11日,邓颖超去世。在她的临终前,她坚持要穿上一件她最喜爱的西装,这件西装伴她走过了多年,包括周恩来去世那天。这不仅是她的个人偏好,也是她对周恩来的一种缅怀。 周恩来曾说:“我是一个唯物主义者,唯有你,我希望有来生。”这句话反映了他们深厚的情感和对共同理想的执着追求。邓颖超与周恩来的故事,是关于牺牲、忠诚与不懈追求的传奇。